| Linha 48: | Linha 48: | ||

==Multilinguismo == | ==Multilinguismo == | ||

| − | |||

<p class="lead">Texto adaptado de Aryon Dall´Igna Rodrigues – ''Línguas brasileiras: para o conhecimento das línguas indígenas''. Edições Loyola, São Paulo, 1986.</p> | <p class="lead">Texto adaptado de Aryon Dall´Igna Rodrigues – ''Línguas brasileiras: para o conhecimento das línguas indígenas''. Edições Loyola, São Paulo, 1986.</p> | ||

Edição das 18h29min de 12 de setembro de 2017

Línguas

Introdução

Atualmente, mais de 150 línguas e dialetos são falados pelos povos indígenas no Brasil. Elas integram o acervo de quase sete mil línguas faladas no mundo contemporâneo (SIL International, 2009). Antes da chegada dos portugueses, contudo, só no Brasil esse número devia ser próximo de mil.

No processo de colonização, a língua Tupinambá, por ser a mais falada ao longo da costa atlântica, foi incorporada por grande parte dos colonos e missionários, sendo ensinada aos índios nas missões e reconhecida como Língua Geral ou Nheengatu. Até hoje, muitas palavras de origem Tupi fazem parte do vocabulário dos brasileiros.

Da mesma forma que o Tupi influenciou o português falado no Brasil, o contato entre povos faz com que suas línguas estejam em constante modificação. Além de influências mútuas, as línguas guardam entre si origens comuns, integrando famílias linguísticas, que, por sua vez, podem fazer parte de divisões mais englobantes - os troncos linguísticos. Se as línguas não são isoladas, seus falantes tampouco. Há muitos povos e indivíduos indígenas que falam e/ou entendem mais de uma língua; e, não raro, dentro de uma mesma aldeia fala-se várias línguas - fenômeno conhecido como multilinguismo.

Em meio a essa diversidade, apenas 25 povos têm mais de cinco mil falantes de línguas indígenas: Apurinã, Ashaninka, Baniwa, Baré , Chiquitano, Guajajara, Guarani( Ñandeva, Kaiowá, Mbya), Galibi do Oiapoque, Ingarikó, [[Povo:Kaxinawá | Kubeo, Kulina, Kaingang, Kayapó, Makuxi, Munduruku, Sateré-Mawé, Taurepang, Terena, Ticuna, Timbira, Tukano, Wapixana, Xavante, Yanomami, Ye'kuana.

Conhecer esse extenso repertório tem sido um desafio para os linguistas, assim como mantê-lo vivo e atuante tem sido o objetivo de muitos projetos de educação escolar indígena.

Saiba mais

Projeto de Documentação de Línguas Indígenas - Museu do Índio

Línguas Indígenas | Portal da Linguística - Museu Paraense Emílio Goeldi

Troncos e famílias

Dentre as cerca de 150 línguas indígenas que existem hoje no Brasil, umas são mais semelhantes entre si do que outras, revelando origens comuns e processos de diversificação ocorridos ao longo do tempo.

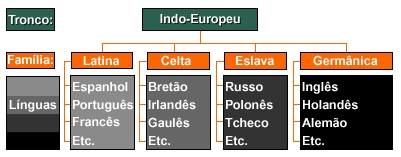

Os especialistas no conhecimento das línguas (lingüistas) expressam as semelhanças e as diferenças entre elas através da idéia de troncos e famílias lingüísticas. Quando se fala em tronco, têm-se em mente línguas cuja origem comum está situada há milhares de anos, as semelhanças entre elas sendo muito sutis. Entre línguas de uma mesma família, as semelhanças são maiores, resultado de separações ocorridas há menos tempo.

Veja o exemplo do português:

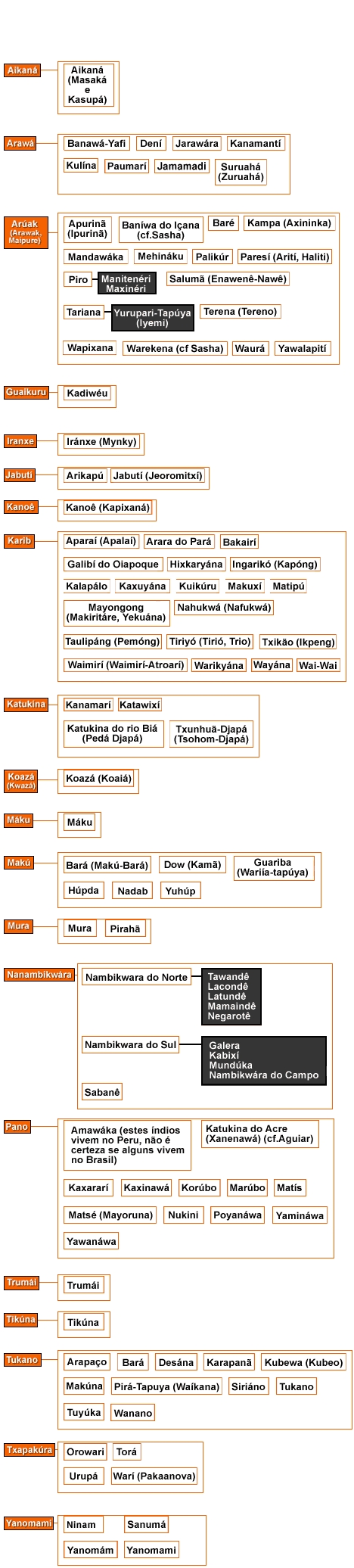

No que diz respeito às línguas indígenas no Brasil, por sua vez, há dois grandes troncos - Tupi e Macro-Jê - e 19 famílias lingüísticas que não apresentam graus de semelhanças suficientes para que possam ser agrupadas em troncos. Há, também, famílias de apenas uma língua, às vezes denominadas “línguas isoladas”, por não se revelarem parecidas com nenhuma outra língua conhecida.

É importante lembrar que poucas línguas indígenas no Brasil foram estudadas em profundidade. Portanto, o conhecimento sobre elas está permanentemente em revisão.

Conheça as línguas indígenas brasileiras, agrupadas em famílias e troncos, de acordo com a classificação do professor Ayron Dall’Igna Rodrigues. Trata-se de uma revisão especial para o ISA (setembro/1997) das informações que constam de seu livro Línguas brasileiras – para o conhecimento das línguas indígenas (São Paulo, Edições Loyola, 1986, 134 p.).

No que diz respeito às línguas indígenas no Brasil, por sua vez, há dois grandes troncos - Tupi e Macro-Jê - e 19 famílias lingüísticas que não apresentam graus de semelhanças suficientes para que possam ser agrupadas em troncos. Há, também, famílias de apenas uma língua, às vezes denominadas “línguas isoladas”, por não se revelarem parecidas com nenhuma outra língua conhecida.

É importante lembrar que poucas línguas indígenas no Brasil foram estudadas em profundidade. Portanto, o conhecimento sobre elas está permanentemente em revisão.

Conheça as línguas indígenas brasileiras, agrupadas em famílias e troncos, de acordo com a classificação do professor Ayron Dall’Igna Rodrigues. Trata-se de uma revisão especial para o ISA (setembro/1997) das informações que constam de seu livro Línguas brasileiras – para o conhecimento das línguas indígenas (São Paulo, Edições Loyola, 1986, 134 p.).

Tronco Tupi

Tronco Macro-jê

Outras famílias

Multilinguismo

Texto adaptado de Aryon Dall´Igna Rodrigues – Línguas brasileiras: para o conhecimento das línguas indígenas. Edições Loyola, São Paulo, 1986.

Os povos indígenas sempre conviveram com situações de multilingüismo. Isso quer dizer que o número de línguas usadas por um indivíduo pode ser bastante variado.Há aqueles que falam e entendem mais de uma língua ou que entendem muitas línguas, mas só falam uma ou algumas delas.

Assim, não é raro encontrar sociedades ou indivíduos indígenas em situação de bilingüismo, trilingüismo ou mesmo multilingüismo.

É possível nos depararmos, numa mesma aldeia, com indivíduos que só falam a língua indígena, com outros que só falam a língua portuguesa e outros ainda que são bilíngües ou multilíngües. A diferença lingüística não é, geralmente, impedimento para que os povos indígenas se relacionem e casem entre si, troquem coisas, façam festas ou tenham aulas juntos. Um bom exemplo disso se encontra entre os índios da família lingüística Tukano, localizados em grande parte ao longo do rio Uaupés, um dos grandes formadores do rio Negro, numa extensão que vai da Colômbia ao Brasil.

Entre esses povos habitantes do rio Negro, os homens costumam falar de três a cinco línguas, ou mesmo mais, havendo poliglotas que dominam de oito a dez idiomas. Além disso, as línguas representam, para eles, elementos para a constituição da identidade pessoal. Um homem, por exemplo, deve falar a mesma língua que seu pai, ou seja, partilhar com ele o mesmo “grupo lingüístico”. No entanto, deve se casar com uma mulher que fale uma língua diferente, ou seja, que pertença a um outro “grupo lingüístico”.

Os povos Tukano são, assim, tipicamente multilíngües. Eles demonstram como o ser humano tem capacidade para aprender em diferentes idades e dominar com perfeição numerosas línguas, independente do grau de diferença entre elas, e mantê-las conscientemente bem distintas, apenas com uma boa motivação social para fazê-lo.

O multilingüismo dos índios do Uaupés não inclui somente línguas da família Tukano. Envolve também, em muitos casos, idiomas das famílias Aruak e Maku, assim como a Língua Geral Amazônica ou Nheengatu, o Português e o Espanhol.

Às vezes, nesses contextos, uma das línguas torna-se o meio de comunicação mais usado (o que os especialistas chamam de língua-franca), passando a ser utilizada por todos, quando estão juntos, para superar as barreiras da compreensão. Por exemplo, a língua Tukano, que pertence à família Tukano, tem uma posição social privilegiada entre as demais línguas orientais dessa família, visto que se converteu em língua geral ou língua franca da área do Uaupés, servindo de veículo de comunicação entre falantes de línguas diferentes. Ela suplantou algumas outras línguas (completamente, no caso Arapaço, ou quase completamente, no caso Tariana).

Há casos em que é o Português que funciona como língua franca. Em algumas regiões da Amazônia, por exemplo, há situações em que diferentes povos indígenas e a população ribeirinha falam o Nheengatu, língua geral amazônica, quando conversam entre si.

Línguas gerais

Nos primeiros tempos da colonização portuguesa no Brasil, a língua dos índios Tupinambá (tronco Tupi) era falada em uma enorme extensão ao longo da costa atlântica. Já no século XVI, ela passou a ser aprendida pelos portugueses, que de início eram minoria diante da população indígena. Aos poucos, o uso dessa língua, chamada de Brasílica, intensificou-se e generalizou-se de tal forma que passou a ser falada por quase toda a população que integrava o sistema colonial brasileiro.

Grande parte dos colonos vinha da Europa sem mulheres e acabavam tendo filhos com índias, de modo que a Língua Brasílica era a língua materna dos seus filhos. Além disso, as missões jesuítas incorporaram essa língua como instrumento de catequização indígena. O padre José de Anchieta publicou uma gramática, em 1595, intitulada Arte de Gramática da Língua mais usada na Costa do Brasil. Em 1618, publicou-se o primeiro Catecismo na Língua Brasílica. Um manuscrito de 1621 contém o dicionário dos jesuítas, Vocabulário na Língua Brasílica.

A partir da segunda metade do século XVII, essa língua, já bastante modificada pelo uso corrente de índios missionados e não-índios, passou a ser conhecida pelo nome Língua Geral. Mas é preciso distinguir duas Línguas Gerais no Brasil-Colônia: a paulista e a amazônica. Foi a primeira delas que deixou fortes marcas no vocabulário popular brasileiro ainda hoje usado (nomes de coisas, lugares, animais, alimentos etc.) e que leva muita gente a imaginar que "a língua dos índios é (apenas) o Tupi".

Língua geral paulista

A Língua Geral paulista teve sua origem na língua dos índios Tupi de São Vicente e do alto rio Tietê, a qual diferia um pouco da dos Tupinambá. No século XVII, era falada pelos exploradores dos sertões conhecidos como bandeirantes. Por intermédio deles, a Língua Geral paulista penetrou em áreas jamais alcançadas pelos índios tupi-guarani, influenciando a linguagem corriqueira de brasileiros.

Língua geral amazônica

Essa segunda Língua Geral desenvolveu-se inicialmente no Maranhão e no Pará, a partir do Tupinambá, nos séculos XVII e XVIII. Até o século XIX, ela foi veículo da catequese e da ação social e política portuguesa e luso-brasileira. Desde o final do século XIX, a Língua Geral amazônica passou a ser conhecida, também, pelo nome Nheengatu (ie’engatú = “língua boa”).

Apesar de suas muitas transformações, o Nheengatu continua sendo falado nos dias de hoje, especialmente na bacia do rio Negro (rios Uaupés e Içana). Além de ser a língua materna da população cabocla, mantém o caráter de língua de comunicação entre índios e não-índios, ou entre índios de diferentes línguas. Constitui, ainda, um instrumento de afirmação étnica dos povos que perderam suas línguas, como os Baré, os Arapaço e outros.

Outras leituras

http://www.unb.br/il/lablind/lingerais.htm

A LÍNGUA QUE SOMOS, por José Ribamar Bessa Freire, 25/08/2013 - Diário do Amazonas

Escola, escrita e valorização das línguas

Texto condensado e adaptado do documento Referencial curricular nacional para as escolas indígenas, Brasília: MEC, 1998

Antes do contato sistemático com os não-índios, os povos indígenas não dispunham de formas de registrar suas línguas através da escrita. Com o desenvolvimento de projetos de educação escolar voltados para o público indígena, a situação mudou. Essa é uma longa história, e coloca algumas questões que merecem ser pensadas e discutidas.

Um pouco de história

A história da educação escolar indígena revela que, de um modo geral, a escola sempre teve por objetivo integrar as populações indígenas à sociedade envolvente. As línguas indígenas eram vistas como o grande obstáculo para que isso pudesse acontecer. Daí que a função da escola era ensinar os alunos indígenas a falar e a ler e escrever em português.

Somente há pouco tempo, começou-se a utilizar as línguas indígenas na alfabetização, ao se perceber as dificuldades de alfabetizar alunos em uma língua que não dominavam – o português.

Mesmo nesses casos, no entanto, assim que os alunos aprendiam a ler e a escrever, a língua indígena deixava de ser ensinada em sala de aula, já que a aquisição da língua portuguesa continuava a ser a grande meta. É claro que, tendo sido essa a situação, a escola contribuiu muito para o enfraquecimento, desprestígio e, conseqüentemente, desaparecimento de línguas indígenas.

Línguas indígenas na escola

A escola também pode, por outro lado, ser mais um elemento que incentiva e favorece a manutenção ou revitalização de línguas indígenas.

A inclusão de uma língua indígena no currículo escolar tem a função de lhe atribuir o status de língua plena e de colocá-la, pelo menos no cenário escolar, em pé de igualdade com a língua portuguesa, um direito previsto pela Constituição Brasileira.

É importante ficar claro que os esforços escolares de manutenção e revitalização lingüísticas têm suas limitações, porque nenhuma instituição, sozinha, pode definir os destinos de uma língua. Assim como a escola não foi a única responsável pelo enfraquecimento ou pela perda das línguas indígenas, ela também não tem o poder de, sozinha, mantê-las fortes e vivas.

Para que isso aconteça, é preciso que a comunidade indígena como um todo – e não somente os professores – deseje manter sua língua tradicional em uso. A escola é, portanto, um instrumento importante, mas limitado: ela pode apenas contribuir para que essas línguas sobrevivam ou desapareçam.

A língua portuguesa na escola

Aprender e saber usar a língua portuguesa na escola é um dos meios de que as sociedades indígenas dispõem para interpretar e compreender as bases legais que orientam a vida no país, sobretudo, aquelas que dizem respeito aos direitos dos povos indígenas.

Todos os documentos que regulam a vida da sociedade brasileira são escritos em português: as leis, principalmente a Constituição, os regulamentos, os documentos pessoais, os contratos, os títulos, os registros e os estatutos. Os alunos indígenas são cidadãos brasileiros e, como tais, têm o direito de conhecer esses documentos para poderem intervir, sempre que necessitarem, em qualquer esfera da vida social e política do país.

Para os povos indígenas que vivem no Brasil, a língua portuguesa pode ser um instrumento de defesa de seus direitos legais, econômicos e políticos; um meio de ampliar o seu conhecimento e o da humanidade; um recurso para serem reconhecidos e respeitados, nacional e internacionalmente em sua diversidade; e um canal importante para se relacionarem entre si e para firmarem posições políticas comuns.

A introdução da escrita

Se a linguagem oral, em suas várias manifestações, faz parte do dia-a-dia de quase todas as sociedades humanas, o mesmo não se pode dizer da linguagem escrita, pois as atividades de leitura e escrita podem, normalmente, ser exercidas apenas pelas pessoas que freqüentam a escola e nela encontram condições favoráveis para perceber as importantes funções sociais dessas práticas.

Lutar pela criação de escolas indígenas significa, entre outras coisas, lutar pelo direito de exercerem atividades de leitura e escrita na língua portuguesa, de modo a interagirem em condições de igualdade com a sociedade envolvente.

A escrita tem muitos usos: as pessoas, no seu dia-a-dia, elaboram listas para fazer trocas comerciais, correspondem-se por cartas etc. A escrita, em geral, serve também para registrar a história, a literatura, as crenças religiosas, o conhecimento de um povo. Ela é, além disso, um espaço importante de discussão e de debate de assuntos polêmicos. No Brasil de hoje, por exemplo, são muitos os textos escritos que discutem temas como a ecologia, o direito à terra, o papel social da mulher, os direitos das minorias, a qualidade do ensino oferecido aos cidadãos, e assim por diante.

Não basta a escola ter como objetivos alfabetizar os alunos: ela tem o dever de criar condições para que eles aprendam a escrever textos adequados às suas intenções e aos contextos em que serão lidos e utilizados.

O aprendizado da escrita em português tem, para os povos indígenas, funções muito claras: defesa e possibilidade de exercerem sua cidadania, e acesso a conhecimentos de outras sociedades.

Já a escrita das línguas indígenas é uma questão complexa, e precisa ser pensada com cuidado, discutindo-se muito bem as suas implicações.

As funções da escrita em língua indígena nem sempre são tão transparentes e há sociedades indígenas que não querem fazer uso escrito de suas línguas tradicionais. Geralmente, essa atitude surge no início dos processos de educação escolar indígena: a urgência e a necessidade de aprender a ler e a escrever em português é claramente percebida, ao passo que a escrita em língua indígena não é vista como necessária. As experiências em andamento têm demonstrado que, com o passar do tempo, a situação pode se modificar e assim escrever em língua indígena passa a fazer sentido e a ser desejável.

Um argumento contrário ao uso escrito das línguas indígenas consiste no fato de que a introdução dessa prática pode resultar em uma imposição do modo de vida ocidental, acarretando desinteresse pela tradição oral e impelindo à criação de desigualdades no interior da sociedade, por exemplo, entre indivíduos letrados e não-letrados.

Um forte argumento a favor da introdução do uso escrito das línguas indígenas é que limitar essas línguas a usos exclusivamente orais significa mantê-las em posições de pouco prestígio e de baixa funcionalidade, diminuindo suas chances de sobrevivência em situações contemporâneas. Utilizá-las por escrito, por outro lado, significa que essas línguas estarão fazendo frente às invasões da língua portuguesa. Estarão, elas mesmas, invadindo um domínio da língua majoritária e conquistando um de seus mais importantes territórios.

Línguas silenciadas, novas línguas

por Bruna Franchetto, Linguista, Museu Nacional (UFRJ). Publicado originalmente no livro Povos Indígenas no Brasil 2011/2016.

Eufrásia Ferreira, indígena Guató, na cozinha de sua casa, escuta registro da língua de seu povo, município de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Foto: Gustavo Godoy, 2016. Cerca de 160 línguas ameríndias sobrevivem no brasil, mesmo silenciadas pelo estado, pelas missões, meios de comunicação e escolas. mas iniciativas indígenas de revitalização têm povoado essa paisagem de perda e subtração com novas línguas. No final do século passado, a previsão era de que, das cerca de 5000/6000 línguas existentes no mundo, 90% estariam em risco de extinção neste século. Os críticos do catastrofismo linguístico dizem que línguas sempre morrem ou se transformam, no passado e hoje, e que novas línguas surgem do encontro entre povos, mas é inegável que uma perda vertiginosa da diversidade linguística, nada natural, caracteriza a era da conquista europeia dos novos e velhos mundos, sobretudo nos últimos 500 anos e, ainda mais, nos últimos 200 anos. O Brasil é, ainda, multilíngue: além das línguas trazidas por imigrantes, das variedades regionais do português brasileiro e dos falares afrodescendentes, estima-se que no Brasil ainda sobrevivem, em graus variados de vitalidade, em torno de 160 línguas ameríndias, distribuídas em 40 famílias, duas macrofamílias (troncos) e uma dezena de línguas isoladas. Esta diversidade linguística continua sendo silenciada, com estratégias variadas, pelo Estado, por missões, meios de comunicação, escolas, em todos os níveis do chamado "sistema educacional". A soberania de uma única língua, a dos conquistadores que conformaram a 'nação', é mantida de todas as maneiras. Tendo como base o último Censo (2010) divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apenas 37,4% dos 896.917 que se declararam “indígenas” falam sua língua nativa, a dos seus pais ou avós, e somente 17,5% desconhecem o português. O censo também revelou que 42,3% dos “indígenas” já não vivem em áreas indígenas e que 36% se estabeleceram em cidades, sendo esta porcentagem em rápido crescimento. Dos que não estão mais em Terras Indígenas, apenas 12,7% falavam a(s) língua(s) dos seus pais ou avós. O português era falado por 605,2 mil indivíduos (76,9% dos “indígenas”) e por praticamente todos os que vivem fora de suas terras (96,5%). A proporção entre 5 e 14 anos que falava uma língua indígena era de 45,9%, 59,1% dentro de Terras Indígenas e 16,2% fora delas. Nas Terras Indígenas, boa parte dos falantes de língua indígena não falavam português, sendo o maior percentual o dos indivíduos com mais de 50 anos (97,3%), enquanto que, fora das terras, nessa mesma faixa etária, o Censo revelou um percentual bem menor (40,7% de falantes somente de língua indígena). O quadro é claro: a transmissão esperada entre gerações é interrompida. Segundo estimativas, já desatualizadas, o panorama não é animador: a média é de 250 falantes por língua; muitas línguas são usadas apenas em domínios restritos ou podem ser consideradas "inativas"; outras definham para o status de "línguas adormecidas", um eufemismo politicamente correto, já que se supõe que elas sempre possam ser "acordadas". Algumas línguas contam com menos de 10 falantes, outras com semifalantes sem comunicação entre si, outras ainda manifestam sinais de declínio, como o abandono de artes verbais, de partes do léxico culturalmente cruciais, o uso do português como língua-franca, o crescente bilinguismo (língua(s) indígena(s)/português). As línguas "ameaçadas" são a maioria absoluta, muito mais do que as oficialmente declaradas como tais, se adotarmos o critério internacional que define como "línguas em perigo" as que têm menos de mil falantes. Sabemos ainda pouco sobre essas línguas, apesar dos avanços importantes e crescentes dos estudos e pesquisas nos últimos vinte anos. Os recursos humanos formados ou em formação para a investigação de línguas ameríndias – e seus campos de aplicação – continuam muito aquém do necessário, incluindo em destaque, aqui, a formação de pesquisadores indígenas.

Quantas línguas indígenas?

De fato, não há nenhum levantamento atualizado e os números são aproximativos (150? 160?); muito menos sabemos sobre a diversidade dialetal interna a cada língua. Uma língua sem diversidade interna é uma ficção: qualquer língua varia no tempo e no espaço (geográfico e social) e de uma situação comunicativa para outra. Não temos com relação às línguas indígenas a mesma atenção destinada à variedade interna do português; elas são quase sempre apresentadas como "objetos" homogêneos. Destaca-se e faz pensar o número de línguas indígenas que consta do Censo de 2010: 274. Nessa dança dos números de objetos (línguas) supostamente contáveis, cabe uma pergunta: afinal, o que é uma língua? Trata-se de um construto ideológico, que resultou, no Brasil, por exemplo, na perpetuação torturante da distinção entre, de um lado, língua nacional (uma nação, uma só língua) e línguas de civilização com suas literaturas (as que têm assento nos departamentos universitários) e, do outro lado, aquelas que até hoje custam a ser chamadas de "línguas", talvez "idiomas", ou dialetos e "gírias", sendo estes dois últimos termos claramente estigmatizantes.

O número de 274 línguas indígenas que consta do Censo gerou alarme entre os linguistas por colidir com as suas estimativas, mesmo as mais generosas. O "equívoco" do Censo deve ser interpretado e leva a conclusões instigantes, já que ele não expressa tanto um número por si só, mas traduções, apropriações, representações – com força e valor políticos – por parte dos alvos da operação censitária. Diante das opções "raciais", os que se autodeclararam "indígenas" acessavam perguntas a respeito de seu "idioma" ou "língua", uma inovação introduzida com o propósito de avaliar quantitativamente e qualitativamente a existência e vitalidade das línguas indígenas no Brasil.

O Censo produziu dados extremamente valiosos a esse respeito, mas o número fatídico tanto "escandalizou" linguistas quanto deixou perplexo ou excitado o público em geral. Foram realizados seminários e discussões abertos em torno dos resultados do Censo, mas, que eu saiba, não sobre a questão das "línguas indígenas", o que revela as dificuldades de compreender o que é "língua", chegar a uma definição que convença falantes, supostos não falantes que se definem decididamente falantes de línguas consideradas "extintas" ou "adormecidas", linguistas e não linguistas, agentes do Estado responsáveis por "patrimonializar línguas" etc.

Muitas vezes, os que se autodeclararam para o Censo como falantes de uma língua considerada "extinta" pertencem a grupos que conseguiram ressurgir da invisibilidade e do silêncio. Em sua luta para o reconhecimento de sua existência e resistência, bem como de seus direitos territoriais, se declarar falantes de uma "língua" é um corolário lógico e uma urgência política. Algumas dessas comunidades não ficam apenas na retórica política, mas estão, no momento, empenhados em se apropriar de uma língua, seja junto a vizinhos falantes de variedade ou "língua" aparentada (geneticamente e/ou historicamente), seja através de uma recriação por meio da mesma engenharia sociolinguística, genial, que está gerando, por exemplo, o ''Patxohã'', a “língua dos guerreiros” Pataxó.

Novas vidas e novas línguas voltam a povoar uma paisagem de perda e subtração, em iniciativas espontâneas de revitalização, sacudindo a omissão e à revelia das tímidas e fragmentadas políticas linguísticas do Estado. Em suma, é a noção de "língua" como construto político que interessa daqui em diante: "língua" declarada para existir, resistir, reagir.

Documentação, patrimonialização

É uma estratégia desastrosa esperar até que os falares ameríndios se tornem tão frágeis e raros, antes de começar a pensar em investir na sua sobrevivência ou no seu resgate. Não há no Brasil nenhuma política linguística clara e, muito menos, consolidada que inclua o respeito ativo das línguas minoritárias, sobretudo as dos povos originários. Diferentes comunidades formulam demandas de apoio a processos de revitalização, alguns dos quais já iniciados por vontade política própria.

Se desconsiderarmos os espaços da academia e da pesquisa – onde se mantém, ou até cresce, aquém do necessário, o que se faz com ou para as línguas minoritárias, em particular indígenas –, a tímida e incipiente política brasileira de defesa dos direitos linguísticos das minorias tem tomado alguma forma em três frentes: (i) a transformação de falares de tradição oral em línguas escritas no contexto da escolarização, num primeiro momento nas mãos de instituições missionárias evangelizadoras, em seguida, através de uma passagem quase imperceptível que não representou uma ruptura, nas mãos do estado e de seu sistema educacional (público); (ii) a implementação de programas de documentação; (iii) a patrimonialização de imateriais sonoros, “línguas”, como bens de um capital simbólico que agrega valor a boas ações oficiais.

A documentação das chamadas "línguas ameaçadas" se tornou um considerável mercado de financiamentos, por programas internacionais, para projeto destinados à construção de amplos corpora multimídia digitais, através do registro, em campo, de todos os dados e eventos de fala passíveis de registro.

Os projetos de documentação realizados no Brasil, assim como em outros países da América Latina, têm sido caracterizados por uma concepção e práticas fortemente colaborativas, com formação de pesquisadores indígenas que queiram dominar as novas tecnologias da documentação e, assim, realizar "autonomamente" seus projetos. Amadureceu, também, uma demanda qualificada vinda dos próprios índios: ter de volta materiais de pesquisa, compartilhar resultados, mobilizar uma assessoria que compense as falhas da formação oficial de professores e de outros agentes e mediadores.

Em 2009, foi instituído por decreto presidencial o Programa Brasileiro de Documentação de Línguas Indígenas (ProDoclin) junto ao Museu do Índio (Funai, RJ). O razoável sucesso dos treze projetos do ProDoclin motivou a criação de programas de documentação de "musicalidades indígenas" (ProDocsom) e de gramáticas pedagógicas, baseadas, estas, em teorias e metodologias do bilinguismo e do ensino-aprendizagem de línguas de herança como segunda língua.

Foram alcançados mais de trinta grupos indígenas, com o envolvimento de cerca de cinquenta pesquisadores indígenas aos quais foram destinados equipamentos para a condução autônoma de suas próprias iniciativas. Além disso, quase todos os projetos de documentação têm possibilitado finalizar teses e dissertações. Foram produzidos acervos digitais, dicionários, gramáticas descritivas básicas e treze livros monolíngues (em língua indígena) ou bilíngues baseados na documentação de narrativas, cantos e rituais ou destinados ao letramento. À experiência do ProDoclin se acompanha a dos linguistas do Museu Paraense Emílio Goeldi: é estreita a colaboração entre as duas iniciativas, com seus arquivos digitais estruturados em paralelo e mutuamente accessíveis.

Ainda mais recente é a implementação, no Brasil, de uma política governamental de patrimonialização de línguas. Seu alcance e seus resultados têm sido, até o momento, limitados; o problema maior está no equívoco e no impasse insuperável da própria noção de "língua(s) como patrimônio". O Inventário Nacional da Diversidade Linguística (INDL) é um órgão interministerial, criado e implementado em 2010 e gerido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), do Ministério da Cultura. Através de uma espécie de censo nacional, acompanhado por diagnósticos sociolinguísticos e documentação, o INDL pretende identificar as línguas minoritárias tendo em vista o seu “reconhecimento como referências culturais brasileiras”. Decretado tal “reconhecimento” – algo muito distinto de uma qualquer "oficialização" – seriam postas as condições suficientes para propostas de salvaguarda e revitalização. O INDL se encontra, no momento, num impasse financeiro, político e de gestão cuja superação é ainda imprevisível.

Educação para a diversidade?

Não são muitas as escolas indígenas que contam com programas de educação bilíngue ou que oferecem o ensino de língua indígena como segunda língua, de acordo com a realidade sociolinguística de cada grupo. Pouco sabemos das situações de bilinguismo ou de multilinguismo no Brasil indígena, dos processos de transformação e de obsolescência linguísticas. Há uma imensa ignorância a este respeito; a pesquisa sociolinguística é titubeante.

A definição da "educação escolar indígena" como bilíngue, intercultural, diferenciada e específica esconde um fracasso institucional, didático e pedagógico por trás da retórica oficial, que reverbera, vazia e insidiosa, de alto a baixo, dos ministérios, às secretarias estaduais e municipais de educação, às escolas indígenas. A atuação das ONGs e de iniciativas para-acadêmicas, nesse campo, com raras exceções, não é menos falha. Professores, pesquisadores e jovens indígenas despertam do tédio dos cursos de formação do qual são alvos (e vítimas) quando se deparam com a riqueza das formas e estruturas de suas línguas, um exercício altamente intelectual, que repercute de imediato e positivamente sobre atitudes e valores, mas muito pouco realizado.

A lei 11.645, de 10 de março 2008, que “estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena"”, significativamente não menciona "línguas", que, supõe-se, estariam subsumidas por "culturas" e que continuam silenciadas. As universidades abriram brechas para incluir num só sentido, sem ousar se abrir para experimentar transformações ao serem adentradas por alunos indígenas. As línguas que não são de "civilização" não são toleradas para escrever monografias ou teses ou além de sua fossilização escrita para estudos e gramáticas, nem induziram serviços de tradução qualificada nos raríssimos casos de cooficialização em nível municipal.

O Brasil de muitas línguas está cada vez mais ameaçado por uma escolarização medíocre, pela mídia monolíngue, pelo imorredouro fantasma da "segurança nacional" que mantém a falta crônica de qualquer política linguística.

Há um outro lado, todavia, sempre. A língua oficial nacional (no caso, o português) domina as línguas nativas através da escrita, da escolarização, das mídias, e se insinua em cada uma com palavras, morfemas gramaticais, marcadores discursivos, expressões inteiras, dando origem às línguas "misturadas" faladas pelos mais jovens. Línguas morrem e novas línguas surgem dos interstícios, nas fronteiras, num constante processo de criatividade expressiva, em novas variedades tanto orais como escritas. Por exemplo, o "internetês misturado", português/língua indígena, usado nas comunicações via e-mail, Facebook, Twitter, etc. Línguas morrem e são enterradas em funerais apressados (que lástima! Não foi possível salvá-las...); línguas sobrevivem em variedades inesperadas, fenômeno ignorado, pelo menos no Brasil. Jovens indígenas pulam capítulos inteiros da história da escrita alfabética ocidental, passando de uma forma de oralidade (a "tradicional") para outra (vídeos, televisão, filmes, música, desenho etc.), inventando incessantemente novas poéticas, novos "textos", novas ironias, novas metáforas, novos xingamentos, em suas línguas "misturadas"... estamos em pleno "glocal", a explosão do local no coração do global. Os índios sempre foram bilíngues e multilíngues, mesmo antes dos brancos chegarem.

O veto da presidência da República ao PL 5954/2013, que inseria na LDB a possibilidade de critérios diferenciados de avaliação para escolas indígenas e ampliava o uso de línguas indígenas para os Ensinos Médio, Profissionalizante e Superior, revelou a real política linguística oficial. A diversidade linguística é considerada um obstáculo e não uma riqueza a ser defendida, preservada, promovida. Nisso, os governos não se diferenciam entre si: são todos assimilacionistas, colonialistas e estupidamente desenvolvimentistas. Foi uma agressão aos direitos linguísticos de toda e qualquer minoria, sobretudo das populações indígenas.

Cada vez mais, jovens indígenas têm acesso aos níveis de ensino além do básico; para muitos deles o português é a segunda ou terceira ou quarta língua. Os índios são, desde sempre, bilíngues, trilíngues, multilíngues. Sabemos que o monolinguismo é empobrecedor, cognitivamente e culturalmente. E todas as línguas têm o mesmo valor e a mesma natureza.

As línguas indígenas, todas ameaçadas, enfraquecidas, devem ter seu lugar, sua voz, em todos os níveis de ensino, não somente para garantir os direitos dos já muitos alunos indígenas além do ensino básico, mas também para abrir as cabeças dos alunos não indígenas de escolas e universidades, cuja formação é sabidamente limitada e medíocre no Brasil. O que aconteceria se as línguas indígenas invadissem as escolas não indígenas, as cidades, as universidades, a mídia, os congressos, os seminários, a literatura, o cinema, com boas traduções (nas duas direções)? Cantos são poemas, narrativas contam outras histórias, as oitivas de Belo Monte não teriam sido pantomimas de fachada para "escutar os índios" sem entender o que dizem.

(agosto, 2016)

O trabalho dos lingüistas

Há um longo caminho a ser percorrido em direção a um conhecimento mais amplo das línguas indígenas no Brasil. São cerca de 150 línguas distintas, das quais muito poucas foram objeto de estudos amplos e aprofundados.

- Apenas 15 línguas têm uma descrição ou documentação satisfatória (uma gramática descritiva, dicionário, coletâneas de textos);

- 114 foram objeto de estudos parciais, de algum tipo de descrição de aspectos da fonológica e/ou da sintaxe;

- 35 línguas, pelo menos, permanecem amplamente ignoradas.

Diante do preocupante quadro de ameaça à sobrevivência dessas línguas, os lingüistas nelas especializados têm um importante papel a desempenhar, inclusive quando atuam como assessores de projetos de educação escolar.

A seguir Bruna Franchetto (antropóloga e lingüista do Museu Nacional/ UFRJ) escreve sobre o assunto.

Introdução

Números e porcentagens podem falar de modo mais contundente mesmo quando se trata de línguas indígenas no Brasil, um país, ainda, multilíngüe.

No contexto sul-americano, o Brasil é o país com a maior diversidade e densidade lingüísticas e, também, com uma das mais baixas concentrações de falantes por língua (200/250 falantes). Como previsível, a maioria dessas línguas está na região amazônica.

Não há coincidência entre número de etnias e número de línguas, já que há vários povos indígenas que já não falam mais as suas línguas nativas, sobretudo se considerarmos aqueles que sofreram o primeiro e mais violento impacto da conquista e da colonização. Este impacto, no que concerne a precária sobrevivência das línguas nativas, ainda está presente e atuante, apesar do crescimento demográfico. Menciona-se com freqüência a existência atual de cerca de 180 línguas, em graus variados de vitalidade ou de enfraquecimento. No levantamento mais recente, realizado por Moore (2008), o cálculo é de 150 línguas, considerando distinções entre línguas versus distinções entre variantes dialetais de uma mesma língua, tarefa difícil, dada a escassez de informações atualizadas e confiáveis. Além disso, o valor atribuído à categoria ‘dialeto’ é geralmente inferior ao valor atribuído a uma ‘língua’. Aqui, projeções políticas e ideológicas interferem de maneira complexa com os critérios usados pelos lingüistas. Falantes de dialetos distintos devem se entender e se comunicar com facilidade, enquanto não há inteligibilidade mútua entre falantes de línguas distintas. Os critérios que demarcam as relações entre dialetos e entre línguas não são sempre fácieis de se averiguar numa aproximação superficial. O número total de línguas, com suas variantes, poderá se alterar com o aumento de descrições de novas línguas ou de línguas ainda parcialmente documentadas.

As línguas indígenas no Brasil se distribuem em 2 troncos (Tupi e Macro-Jê), 4 famílias maiores (Aruak, Karib, Pano e Tukano), 6 famílias de tamanho médio (Arara, Katukina, Makú, Nambikwara, Txapakura e Yanomami), 3 famílas menores (Bora, Guaikuru, Mura) e 7 línguas isoladas (Moore, 2008). Se olharmos os números relativos à população de cada etnia, seguindo a lista que consta do site do ISA, eles não podem ser confundidos com o efetivo número de falantes, que varia de um máximo de 20 mil/10 mil (como é o caso do Guarani, Tikuna, Terena, Macuxi, Kaingang) aos dedos de uma mão, quando não resta um único e último falante. Cerca de 40 línguas, pelo menos, estão, hoje, em iminente perigo de desaparecimento.

O quadro se torna ainda mais complexo e assustador se considerarmos a questão dos chamados ‘grupos isolados’. Nos anos 80, pesquisadores do Museu Goeldi encontraram os dois últimos falantes de Puruborá e redescobriram o Kujubim; em 1987, o Zo'e ingressou na família Tupi-Guarani; em 1995, foi identificado um grupo arredio como sendo falante do até então desconhecido Canoê. Levantamento realizado por Brackelaire e Azanha (1) lista 20 povos isolados confirmados, 28 cuja localização e existência está esperando confirmação, 4 já atendidos pela FUNAI. Suas línguas podem revelar novos agrupamentos genéticos ou novos acréscimos a famílias ou troncos já estabelecidos(2).

As classificações lingüísticas sofrem constantes modificações à medida que cresce o número de descrições; de reexames de descrições ou de dados já disponíveis; do trabalho de comparação, o que permite rever hipóteses sobre a pré-história e a história indígenas. Números e classificações poderão ainda sofrer modificações à medida que se esclareçam diferenças entre dialetos e línguas, tarefa nada simples, como já foi dito, dadas as dificuldades de estabelecer fronteiras claras; nesse campo, entram em jogo, além de nossa ignorância propriamente lingüística, fatores ideológicos e políticos, internos e externos aos povos indígenas.

Michael Krauss lançou uma alerta para o mundo quando afirmou, com base em rigoroso levantamento, que, no século XXI, três mil das seis mil línguas existentes no mundo desaparecerão e 2.400 estarão perto da extinção (3). Apenas 600, ou seja, 10%, se encontram seguras, a salvo; no próximo século, diz Ken Hale, a categoria "língua" incluirá, somente, aquelas faladas por, no mínimo, cem mil pessoas (4). Isso significa que 90% das línguas do planeta está em perigo; pelo menos 20% - ou talvez 50% - das línguas já estão agonizando. Uma língua agonizante ou "em perigo" é, tipicamente, uma língua local, minoritária, e em situação de ruptura geracional, na qual, se os pais ainda falam com seus próprios pais suas línguas maternas, já não o fazem mais com seus próprios filhos, que abandonam definitivamente o uso da língua nativa, destinada ao desaparecimento dentro de um século, a menos que algo aconteça para a sua revitalização. Entre os fatores principais dessa crise está a pressão das línguas nacionais, dominantes, do domínio socioeconômico, da assimilação, através de meios e canais quais a escolarização, a mídia (rádio, televisão etc.), a sedimentação de atitudes valorativas positivas para a língua do colonizador e negativas para a língua dos colonizados. Krauss calcula que 27% das línguas sul-americanas não são mais aprendidas pelas crianças.

Línguas na América do Sul

O pesquisador Willem Adelaar apresentou, em 1991, o seguinte quadro para a América do Sul:

| País | Número de línguas nativas | Número de falantes |

| Argentina | 14-23 | 169.432 a 190.732 |

| Bolívia | 35 | 2.786.512 a 4.848.607 |

| Brasil | 170-180 | 155.000 a 270.000 |

| Chile | 6 | 220.053 a 420.055 |

| Colômbia | 60-78 | 194.589 a 235.960 |

| Equador | 12-23 | 642.109 a 2.275.552 |

| Guiana Francesa | 6 | 1.650 a 2.600 |

| Guiana | 10 | 17.000 a 27.840 |

| Paraguai | 14-19 | 33.170 a 49.796 |

| Peru | 50-84 | 4.724.307 a 4.831.220 |

| Suriname | 5 | 4.600 - 4.950 |

| Venezuela | 38 | 52.050 a 145.230 |

Fonte: Adelaar, Willem - “The endangered problem: South America”. In: Endangered Languages (editado por Robert Robons e Eugene Uhlenbeck), New York: St. Marin 's Press, 1991.(5)

Colette Grinevald calcula o número total de línguas na América do Sul em mais de 400, maior do que todo o resto das Américas, com uma surpreendente variedade genética e número de línguas isoladas. A variedade genética sul-americana (118 famílias) é comparável à da Nova Guiné (6).

No Brasil

No que diz respeito às línguas indígenas no Brasil, Aryon Rodrigues, em trabalho já citado, estima que, às vésperas da conquista, eram faladas 1.273 línguas; em 500 anos, uma perda de cerca de 85%. É só contemplar o mapa etno-histórico no qual Curt Nimuendajú, nos anos 40, procurou oferecer um panorama do povoamento do Brasil indígena utilizando somente as fontes documentais históricas disponíveis produzidas pelos colonizadores: um território coberto em toda sua extensão por faixas e pontos coloridos para dar conta dos troncos, famílias, agrupamentos lingüísticos, línguas isoladas, falados por inúmeros povos; vazios brancos indicam áreas, sobretudo ao longo dos baixos cursos dos rios principais, despovoadas já nos primeiros tempos da colonização(7).

Luciana Storto relata a grave e significativa situação do Estado de Rondônia: 65% das línguas estão seriamente em perigo pelo fato de não estarem sendo mais usadas pelas crianças e por ter um pequeno número de falantes; 52% não estão sendo faladas pelas crianças; 35% são momentaneamente seguras(8). Muitos lingüistas dedicados ao estudo dessas línguas são testemunhas de processos de perda, menos ou mais gritantes. No Alto Xingu, por exemplo, um sistema intertribal onde são faladas línguas geneticamente distintas, há línguas ainda plenamente vivas e íntegras e línguas na beira da extinção. Há apenas 50 falantes de Trumai (língua isolada) e o Yawalapiti (aruak) sobrevive em menos de uma dezena de falantes numa aldeia multilíngüe onde dominam o Kuikuro (karib) e o Kamayurá (tupi-guarani)(9). As outras línguas alto-xinguanas, ainda saudáveis, dão, contudo, sinais preocupantes: a escola é considerada o tempo/espaço onde tem que se aprender a língua do branco; os jovens, fascinados com tudo o que provém do mundo das cidades, procuram falar cada vez mais o português e ao mesmo tempo se afastam das tradições orais. É como se a avalanche e a sede de novos conhecimentos aniquilassem tudo aquilo que se torna associado aos velhos, à vida aldeã.

É a grande diversidade que torna a perda irreversível. Para os lingüistas, essa perda significa não conseguir reconstruir a pré-história lingüística e determinar a natureza, o leque e os limites das possibilidades lingüísticas humanas, tanto em termos de estrutura como em termos de comportamento comunicativo ou de expressão e criatividade poética. Mais graves e mais complexas são as conseqüências da perda lingüística para as populações indígenas, minoritárias e sitiadas. Se é complexa a relação entre identidade lingüística e identidade étnica, cultural e política - não sendo elas redutíveis uma à outra, como mostram os povos indígenas do Nordeste -, não há dúvida quanto às consequências da agonia e desaparecimento de uma língua com relação à perda da saúde intelectual do seu povo, das tradições orais, de formas artísticas (poética, cantos, oratória), de conhecimentos, de perspectivas ontológicas e cosmológicas. Certamente, diversidade lingüística e diversidade cultural podem ser equacionadas e, nesse sentido, a perda lingüística é uma catástrofe local e para toda a humanidade.

O que sabemos e como chegamos a saber dessas línguas?

Notas

(1) Brakelaire, Pierre e Azanha, Gilberto. “Últimos pueblos indígenas aislados em América Latina: reto a la supervivencia”. In: Lenguas y tradiciones orales de la Amazonía: Diversidade en peligro?. UNESCO/Casa de las Americas, 2006, p. 315-368.

(2) Grenand, Pierre e Grenand, Françoise. “Amérique Equatoriale: Grande Amazonie”. In: Situation des populations indigènes des forêts denses et humides (editado por Serge Bahuchet), Luxemburg: Office des publications officielles des communautés européennes, 1993.

(3) Krauss, Michael. “The world 's languages in crisis”. In: Language, 68, 1992.

(4) Hale, Ken. “On endangered languages and the importance of linguistic diversity”. In: Endangered Languages - Language loss and community response (editado por Lenore A. Grenoble e J. Whaley Lindsay), Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

(5) Os dados de Adelaar também podem ser conferidos em As línguas amazônicas hoje (organizado por Francisco Queixalós e Odile Renault-Lescure), São Paulo: IRD/ ISA/ MPEG, 2000.

(6) Grinevald, Colette. “Language endangerment in South America: a programmatic approach”. In: Endangered Languages - Language loss and community response (editado por Lenore A. Grenoble e J. Whaley Lindsay), Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

(7) Mapa etno-histórico de Curt Nimuendaju (Rio de Janeiro: IBGE, 1981).

(8) Storto, Luciana. “A Report on language endangerment in Brazil”. In: Papers on Language Endangerment and the Maintenance of Linguistic Diveristy (editado por Jonathan D. Bobaljik, Rob Pensalfini e Luciana Storto), The MIT Working Papers in Linguistics, Vol. 28, 1996.

(9) Franchetto, Bruna. “Línguas e História no Alto Xingu”. In: Os povos do Alto Xingu - História e Cultura (organizado por Bruna Franchetto e Michael Heckenberger), Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 2001.

(agosto de 2008)== Os primeiros dados ==

Texto de Bruna Franchetto (antropóloga e lingüista do Museu Nacional/ UFRJ)

O século XVI viu a Europa se expandir para além de suas fronteiras. As conquistas fizeram os sábios europeus, encabeçados por muitos missionários e alguns viajantes, mergulharem na diversidade. Ampliaram-se os horizontes lingüísticos, começaram a se acumular conhecimentos registrados em listas de palavras, esboços gramaticais, escritas de falas e discursos. Nos novos mundos, se iniciavam investigações que alimentavam teorias e tipologias, inspiradas ora nos esquemas evolucionistas que vigoraram até o final do século XIX, ora no universalismo dos gramáticos filósofos racionalistas que floresceram sobretudo no século XVII.

Enquanto os espanhóis registravam quase que obsessivamente as línguas encontradas nos territórios que iam conquistando em trajetórias de penetração do litoral para o interior, os portugueses se concentraram nas línguas da costa, onde dominava o Tupi-Guarani. Os documentos dos primeiros três séculos da colonização do Brasil que a nós chegaram, são gramáticas e catecismos de três línguas indígenas que desapareceram no mesmo período: Tupinambá, Kariri e Manau. O Tupi Antigo disfarçava-se nas Línguas Gerais – Paulista e Amazônica –, das quais se conservou uma considerável memória escrita e, também, missionária.

As gramáticas jesuíticas tupi até hoje são objeto de admiração e repulsa. De um lado, admira-se clareza e detalhamento das observações que nos permitem apreciar ainda os sistemas e processos fonológicos e morfossintáticos do Tupinambá e do Tupi Antigo. Do outro lado, e ao mesmo tempo, critica-se a roupagem expositiva que traduz e classifica os fatos registrados através das categorias da tradição gramatical greco-latina. A língua indígena, de qualquer maneira, era consumida e transfigurada, enfim, conquistada, pelo empreendimento missionário, na escrita, nos catecismos, nos autos e peças teatrais pedagógicas, onde o combate cristão bilíngüe (tupi/português) entre o bem e o mal deveria engajar índios e brancos, pecadores das aldeias e das vilas, na luta contra o demônio do paganismo e na elevação para o reino divino pregado pelos conquistadores. Mais tarde, o romantismo tupi na construção da nacionalidade brasileira apresentaria a face profana dessa tradição missionária, erguendo-se com seus lirismos sobre morte, massacre, sacrifício de povos inteiros. E é uma língua tupi transfigurada (e desfigurada) pela literatura que foi traduzindo para o imaginário nacional brasileiro um índio genérico que continua povoando o senso comum, a história escolar, filmes e novelas.

As descobertas nos novos mundos pavimentaram o caminho da lingüística que se apresentaria como ciência na segunda metade do século XIX, comparando e classificando as línguas conhecidas das terras conhecidas, reconstruindo suas histórias. O território brasileiro começou a se povoar, aos poucos, por dezenas de povos e línguas nos mapas desenhados pelas frentes de colonização penetrando o interior. Ao missionário sucedia, ou melhor, se acrescentava, o estudioso viajante, que acompanhava, direta ou indiretamente, as novas expedições de conquista: Koch-Grünberg, Steinen, Capistrano de Abreu, Curt Nimuendajú, para mencionar os mais importantes. As observações gramaticais, mais ou menos sistemáticas, eram acompanhadas ou ilustradas por coletâneas de textos, transcrições alfabéticas de peças das tradições orais de diversos povos indígenas. Começava a se constituir um corpus, na sua maioria composto de narrativas, que seriam transfiguradas, novamente, para alimentar um folclore nacional com suas personagens emblemáticas, como Macunaíma, o herói trickster dos povos karib do norte amazônico.

Evangelização e pesquisa

O zelo evangelizador tem sido, de qualquer maneira, a base do interesse lingüístico missionário; continua sendo ainda hoje, para o trabalho lingüístico de muitas missões de fé, encabeçadas pela norte-americana Summer Institute of Linguistics, hoje Sociedade Internacional de Lingüística (SIL), como a Novas Tribos, a MEVA (Missão Evangélica da Amazônia), a JOCUM (Jovens com Uma Missão), a ALEM (Associação Lingüística Evangélica Missionária). Essas missões e seus lingüistas, portadores de um trágico binômio "aniquilar culturas, salvar línguas", após demorado trabalho de estudo, esvaziam palavras e enunciados de línguas indígenas para torná-los recipientes de outros conteúdos, bíblias e evangelhos, novas semânticas para povos subjugados e passivizados sob o rolo compressor da conversão civilizatória. O SIL, dublê de missão militantemente evangelizadora e instituição de pesquisa, foi personagem importante na implementação da pesquisa em lingüística "indígena" no Brasil entre o final dos anos 50 e o dos anos 70, bem como teve, até não muito tempo atrás, primazia na cena da lingüística internacional (tendo recursos próprios para publicar e publicando em inglês).

A lingüística laica, não obstante, foi se desvencilhando, mesmo que penosamente, do marco missionário, procurando documentar o que resta dessa diversidade, desdobrando-se entre o desenvolvimento de seus modelos descritivos e explicativos e a aplicação de seus saberes em prol de projetos políticos que possibilitem a sobrevida digna das línguas indígenas diante do fascínio e poder da língua dos brancos na mídia, nos papéis, nas máquinas, nas escolas.

Levantamento feito por Storto e Moore em 1991 mostrava que de 80 a 100 línguas tinham recebido algum tipo de descrição; quase metade estava sem nenhuma documentação. Os autores consideravam que 10% das línguas contavam com uma descrição gramatical satisfatória. Havia somente 12 doutores no Brasil dedicando-se ao estudo dessas línguas, somente oito universidades com a presença das línguas indígenas em programas de pós-graduação. O SIL trabalhava com 40 línguas, não tendo contribuído à formação de nenhum pesquisador brasileiro. Cinqüenta e nove estavam sendo investigadas por lingüistas não-missionários; entre 1985(1) e 1991, um aumento de 36%; entre 1987 e 1991, o Programa de Pesquisas Científica das Línguas Indígenas Brasileiras (PPCLIB) do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) deu apoio a bolsas, pesquisas de campo e cursos intensivos. Os resultados de levantamento por mim realizado em 1995 mostravam a existência de cerca de 120 pesquisadores (80% ativos; uma dezena de pesquisadores missionários com vínculos acadêmicos em instituições brasileiras). Observava-se o aumento da participação de graduandos e pós-graduandos; as atividades do SIL pareciam estacionárias. O número de pesquisadores estrangeiros representava cerca de 10% desse total: norte-americanos, franceses, holandeses, alemães, sem contar os ligados às missões evangélicas, onde os norte-americanos são a maioria. Entre 1991 e 1995, houve aparentemente um aumento de cerca de 40% em termos do número de línguas estudadas.

Naquele momento, eu observava que pouco mais de 30 delas tinham uma documentação ou descrição satisfatória (algo como uma gramática de referência com textos e, possivelmente, um léxico), 114 tendo algum tipo de descrição sobre aspectos da fonologia e/ou da sintaxe, o restante continuando no limbo do desconhecido. Nesse cálculo, aproximado e provisório, incluía os frutos visíveis, ou seja, em poder de instituições brasileiras ou publicados, da atuação do SIL.

Nesse sentido, uma classificação tripartida em línguas sem nenhuma documentação, com pouca (ou alguma documentação), bem documentadas, é obviamente simplificadora. Nos levantamentos da produção de conhecimentos na área da chamada "lingüística indígena", geralmente não está em jogo a qualidade, nem absoluta nem relativa, dos trabalhos ou das análises, mas a sua mera existência. A qualidade da documentação ou da descrição lingüística é questão que só recentemente começou a ser discutida com seriedade, inclusive graças ao acúmulo de novos conhecimentos e novos dados, a uma maior atenção às teorias que estão na base de modelos descritivos, ao aumento de pesquisadores envolvidos, a uma maior circulação e divulgação das pesquisas e ao desenvolvimento de metodologias e tecnologias para o armazenamento e processamento de dados.

Notas

(1) Rodrigues, Aryon D. - Línguas Brasileiras, São Paulo: Edições Loyola, 1986.Agosto de 2008== A escola e a preservação lingüística ==

Texto de Bruna Franchetto (antropóloga e lingüista do Museu Nacional/ UFRJ)

Depois da hegemonia do estruturalismo distribucionalista norte-americano importado pelo SIL, nos anos 90, assistimos, então, decididamente, a um desenvolvimento gradual e progressivo da área, com uma interessante diversificação de linhas teóricas; convivem (e competem) diferentes paradigmas, num saudável pluralismo científico; amadurece a discussão entre pesquisa descritiva e pesquisa teórica, cujo objetivo é a de inserir os dados de línguas indígenas nos debates e embates da teoria lingüística atual. Foi retomada a investigação histórica e comparativa.

Assim, por exemplo, começam a ser divulgados os resultados importantes do projeto "Tupi Comparativo" em andamento no Museu Goeldi, dos encontros de lingüistas especialistas em línguas Tupi-Guarani, das pesquisas sobre línguas da família Pano (UNICAMP, Setor de Lingüística do Museu Nacional/UFRJ), dos estudos de línguas arawak, das línguas karib meridionais (UNICAMP e Museu Nacional-UFRJ), do noroeste e do nordeste amazônicos (Museu Goeldi, Museu Nacional/UFRJ). O diálogo entre etnologia, arqueologia e lingüística está se reconstituindo com base em hipóteses, teorias e metodologias modernas e pesquisas empíricas. Fortalecem-se centros de pesquisa tradicionais e outros despontam.

Segundo relatório de Lucy Seki(1), em 1998 subia para cerca de 80 o número de línguas objeto de algum tipo de estudo por parte de não-missionários. Percebia-se um leve declínio das atividades do SIL (30 línguas em estudo e oito projetos considerados concluídos).

É interessante observar o aumento do número de línguas já investigadas por missionários e retomadas por lingüistas brasileiros. Graças ao levantamento feito por Seki de dissertações, teses, publicações e inéditos, podemos avaliar, pelo menos quantitativamente, o incremento da produção por parte de pesquisadores brasileiros. Uma série de extensas e cuidadosas gramáticas de referência chegou ao público, como as gramáticas Kamayurá(2) e ainda Tiriyó, Trumai, Karo, Apurinã, Kadiweu, Karitiana, Wanano, Bororo, entre outras. Outras estão prestes a serem divulgadas.

O quadro institucional, infelizmente, não melhorou como se esperava. Ainda segundo Seki, no final dos anos 90, dos 66 programas de pós-graduação em Letras e Lingüística, apenas 12 desenvolviam pesquisas sobre línguas indígenas. Não obstante, aumentou, sem dúvida, a presença de trabalhos sobre línguas indígenas em eventos científicos nacionais e, nos internacionais. Os missionários/lingüistas não dominavam mais a cena. Inaugurou-se ou cresceu a participação de brasileiros nos universos eletrônicos especializados, como listas de discussões, como a Etnolinguistica. A isso acrescentamos que, pela primeira vez, informações ricas e razoavelmente fidedignas começaram a aparecer em sites oficiais e não-oficiais e em veículos governamentais e de divulgação científica.

A situação no final desta primeira década do século XXI mostra um quadro mais promissor, mas ainda aquém do desejado. Quanto aos conhecimentos produzidos sobre as línguas indígenas, o trabalho de Moore(3) nos permite constatar que:

- apenas 15 línguas têm uma descrição ou documentação satisfatória (uma gramática descritiva, dicionário, coletâneas de textos);

- 35 línguas, pelomenos, permanecem amplamente ignoradas;

- 114 foram objeto de algum tipo de descrição de aspectos da fonológica e/ou da sintáxe.

Nota-se um claro desenvolvimento de grupos de pesquisa (Museu Goeldi, UNICAMP, Museu Nacional/UFRJ, USP, apenas para mencionar os mais organizados e produtivos). Novidade digna de destaque é o desenvolvimento de projetos de documentação nos últimos dez anos e com o apoio de programas internacionais (DOBES, ELDP, principalmente). Estes projetos incluem, até o momento, 20 línguas. Programas dessa natureza estão agora em fase de implementação no Brasil e com financiamento brasileiro. A moderna documentação visa não apenas a produção de gramáticas, dicionários e coletâneas de ‘textos’, mas a isso acrescenta uma tarefa fundamental, a construção de acervos digitais, usando métodos e tecnologias de ponta, que possam preservar amostras, as mais exaustivas possíveis, de eventos e gêneros de fala, artes verbais, conhecimentos e tradições orais.

Em suma, muito está sendo feito no Brasil fora da redoma missionária, se pensarmos na penúria de uns 20 anos atrás. Há, ainda, muito mais a ser feito. Há um excedente de trabalhos descritivos parciais e escassez de gramáticas de referência. Nos domínios dos gêneros de discurso, da arte verbal, da coleta de tradições orais, da elaboração de dicionários, as lacunas são imensas, como nos estudos sociolingüísticos, estes últimos indispensáveis quando se trata de entender as muitas e complexas situações de bilingüismo, multilingüismo e perda lingüística.

A escola e a preservação lingüística

No campo das línguas indígenas, o lingüista é uma figura de identidade dupla: é pesquisador e assessor de programas educacionais, fonólogo e fazedor-de-escritas-de-línguas-de-tradição-oral, professor e redator de material didático em língua indígena. Recebe demandas de organizações não-governamentais, do Estado e dos índios.

O envolvimento em projetos de educação (escolar) não significa apenas um exercício de aplicação de conhecimentos científicos, mas deve, hoje, se basear numa capacidade de revisão crítica do modelo dominante da chamada "educação bilíngüe", ainda, em muitos casos, atrelado, apesar de suas diversas versões, a uma matriz missionária ideologicamente civilizadora e integracionista (de novo, o legado do SIL, que monopolizou, até uns 20 anos atrás, a chamada educação bilíngüe também no Brasil).

Por outro lado, já há grupos indígenas que percebem "o perigo" que suas línguas correm e, por conseqüência, estão interessados em sua revitalização; em situações desse tipo, são os índios que procuram interagir com lingüistas que possam dedicar-se à documentação de sua língua. Diante de uma tarefa desse tipo – documentar uma língua num projeto conjunto com os índios e propor um trabalho de preservação ou resgate –, começamos somente agora a desenvolver e consolidar instrumentos conceituais e políticos.

Como diz Grinevald (4) este lingüista de campo é como uma orquestra de um homem só: deve dominar todos os campos da lingüística descritiva, conhecer as principais teorias que podem guiar suas interpretações e explicações, saber o bastante de uma específica lingüística aplicada para se enveredar em projetos de alfabetização ou de revitalização lingüística sem cair na armadilha de achar que os problemas se resolvem na escola, conseguir fazer pesquisa sobre a língua com os índios, ser sensível e esperto, saber que fazer lingüística numa aldeia não é um passeio de algumas semanas.

Os índios certamente agradeceriam todos os esforços e iniciativas que facilitassem o aparecimento desse novo pesquisador; a lingüística "indígena" deixaria para trás, definitivamente, amadorismo e subalternidade; a sociedade em geral aprenderia mais sobre um assunto que diz respeito diretamente à salvaguarda de uma riqueza que está em seu seio e que, ou desconhece, ou sepulta, no senso comum dos estereótipos.

Notas

(1) Seki, Lucy - A Lingüística Indígena no Brasil, dissertação de mestrado, Unicamp, 1999.

(2) Seki, Lucy - Gramática Kamayurá, Campinas: Editora da Unicamp, 2000.

(3) Moore, Denny. Línguas Indígenas. 2008. ms

(4) Grinevald, Colette – “Language endangerment in South America: a programmatic approach”. In: Endangered Languages - Language loss and community response (editado por Lenore A. Grenoble e J. Whaley Lindsay), Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

Agosto de 2008== Comparando palavras diferentes ==

Veja exemplos de como os lingüistas descobrem línguas "aparentadas":

Línguas do tronco Tupi

|

Palavras |

Awetí (família Awetí) | Munduruku (família Munduruku) | Karitiana (família Arikém) | Tupari (família Tupari) | Gavião (família Mondé) |

| mão | po | by | py | po | pabe |

| pé | py | i | pi | tsito | pi |

| caminho | me | e | pa | ape | be |

| eu | atit, ito | on | yn | on | õot |

| você | en | en | na | en | eet |

| mãe | ty | xi | ti | tsi | ti |

| pesado | potyi | poxi | pyti | potsi | patii |

| marido | men | itop | mana | men | met |

| onça | ta'wat | wida | omaky | ameko | neko |

| árvore | 'yp | 'ip | 'ep | kyp | 'iip |

| cair | 'at | 'at | 'ot | kat | 'al- |

Línguas da Família Tupi-Guarani (Tronco Tupi)

| Palavras | Guarani Mbyá | Tapirapé | Parintintin | Waiampí | Língua Geral do Alto Rio Negro |

| pedra | itá | itã | itá | takúru | itá |

| fogo | tatá | tãtã | tatá | táta | tatá |

| jacaré | djakaré | txãkãré | djakaré | iakáre | iakaré |

| pássaro | gwyrá | wyrã | gwyrá | wýra | wirá |

| onça | djagwareté | txãwãrã | dja´gwára | iáwa | iawareté |

| ele morreu | omanõ | amãnõ | omanõ | ománo | umanú |

| "mão dele" | ipó | ipá | ipó | ípo | ipú |

Línguas da Família Jê (Tronco Macro-Jê)

|

Palavras |

Canela |

Apinayé |

Kayapó |

Xavante |

Xerente |

Kaingang |

|

pé |

par |

par |

par |

paara |

pra |

pen |

|

perna |

tè | tè | te | te | zda | fa |

|

olho |

tò | nò | nò | tò | tò | kane |

|

chuva |

taa | na | na | tã | tã | ta |

|

sol |

pyt | myt | myt | bââdâ | bdâ | rã |

|

cabeça |

khrã | krã | krã | 'rã | krã | kri |

|

pedra |

khèn | kèn | kèèn | 'eene | kne | pò |

|

asa, pena |

haaraa | 'ara | 'ara | djèèrè | sdarbi | fer |

|

semente |

hyy | 'y | 'y | djâ | zâ | fy |

|

esposa |

prõ | prõ | prõ | mrõ | mrõ | prõ |

Línguas da Família Karib

|

Palavras |

Galibí |

Apalaí |

Wayâna |

Hixkaryâna |

Taulipáng |

| lua | nuno | nuno | nunuy | nuno | kapyi |

| sol | wéiu | xixi | xixi | kamymy | wéi |

|

água |

tuna | tuna | tuna | tuna | tuna, paru |

|

chuva |

konopo | konopo | kopo | tuna | kono' |

|

céu |

kapu | kapu | kapu | kahe | ka' |

|

pedra |

topu | topu | tepu | tohu | ty' |

|

flecha |

pyrywa | pyróu | pyréu | waiwy | pyrýu |

|

cobra |

okóiu | âkóia | ykýia | okóie | ykýi |

|

peixe |

wuoto | kana | kaa | kana | moro' |

|

onça |

kaituxi | kaikuxi | kaikui | kamara | kaikuse |

Línguas da Família Aruak

|

Palavras |

Karutana |

Warekena |

Tariana |

Baré |

Palikur |

Wapixana |

Apurinã |

Waurá |

Yawalapití |

| língua | inene | inene | enene | nene | nene | nenuba | nene | nei | niati |

| água | uni | one | uni | uni | une | wene | weni | une | u |

|

sol |

kamui | kamoi | kamoi | kamuhu | kamoi | kamoo | atukatxi | kamy | kame |

|

mão |

kapi | kapi | kapi | kabi | iwakti | kae | piu | kapi | kapi |

|

pedra |

hipa | ipa | hipada | tiba | tipa | keba | kai | typa | teba |

|

anta |

hema |

ema | hema | tema | aludpikli | kudoi | kema | teme | tsema |