|

|

| Linha 6: |

Linha 6: |

| | | | |

| | Esta parte dedicada aos modos de vida dos povos indígenas procura mostrar tanto a diversidade entre os grupos mencionados quanto os aspectos comuns que compartilham entre si. | | Esta parte dedicada aos modos de vida dos povos indígenas procura mostrar tanto a diversidade entre os grupos mencionados quanto os aspectos comuns que compartilham entre si. |

| − |

| |

| − | == Astronomia Tukano ==

| |

| − |

| |

| − | '''Por Melissa Oliveira, antropóloga, integrante do programa Rio Negro/ISA'''

| |

| − |

| |

| − | <htmltag tagname="img" src="http://img.socioambiental.org/d/652874-1/constelacoes_tukano.jpeg" alt="constelacoes.tukano" title="constelacoes.tukano" />Crédito: AEITY/ACIMET -editoração gráfica: Renata Alves de Souza

| |

| − |

| |

| − |

| |

| − | Desde 2005 um amplo processo de pesquisa tem sido realizado no âmbito de projetos de educação e manejo ambiental protagonizados por indígenas do médio rio Tiquié, organizados na Associação Escola Indígena Tukano Yupuri (AEITY) e na Associação das Comunidades Indígenas do Médio Tiquié (ACIMET), em parceria com profissionais do <htmltag tagname="a" target="_blank" href="http://www.socioambiental.org/prg/rn.shtm">Programa Rio Negro</htmltag> do <htmltag tagname="a" target="_blank" href="http://www.socioambiental.org/">Instituto Socioambiental</htmltag>. Este artigo é fruto desse processo, mais especificamente da experiência de pesquisa sobre astronomia, realizada em parceria com o físico Walmir Thomazi Cardoso da PUC (Pontifícia Universidade Católica) de São Paulo e SBEA (Sociedade Brasileira para o Ensino de Astronomia). Nesta buscou-se identificar o ciclo de constelações <htmltag tagname="a" target="_self" href="http://pib.socioambiental.org/pt/povo/tukano">tukano</htmltag> e <htmltag tagname="a" target="_self" href="http://pib.socioambiental.org/pt/povo/desana">desana</htmltag>, registrar os mitos de origem destas constelações e observar e descrever os fenômenos ecológicos, econômicos e rituais associados a esse ciclo. A constante interlocução com o conhecedor ''''<strike>U</strike>''remiri ''José Azevedo, tukano, e seu filho ''Seribhi ''Dario Alves Azevedo, da comunidade ''Bote Pur''''ĩ'' '' Bua'', no médio Tiquié, foi fundamental para o desenvolvimento deste texto.

| |

| − | <h3>Através do universo: as constelações na cosmologia dos grupos Tukano do rio Tiquié, alto rio Negro</h3>

| |

| − |

| |

| − | Os povos indígenas, como outros povos do mundo, possuem conhecimentos específicos em relação ao cosmos - sua origem e configuração - e dão significados próprios aos fenômenos que a ciência ocidental denomina astronômicos.

| |

| − |

| |

| − | Os grupos Tukano Orientais<sup>1</sup> do alto rio Negro são exímios observadores do céu e não raro procuram mostrar aos que entre eles se encontram as constelações, a lua, o sol, Vênus, a Via Láctea, apontando-os, nomeando-os em suas línguas e contando suas histórias. Talvez seja por isso que as constelações têm sido há muito tempo foco de interesse e de descrição de estudiosos que escreveram sobre esta região. Há registros desse tema em textos produzidos por viajantes, missionários, antropólogos e mais recentemente nas publicações realizadas pelos próprios conhecedores indígenas.

| |

| − | <h3>''Ñohkoa mahsã'' - Classificações tukano e desana das constelações</h3>

| |

| − |

| |

| − | Os Tukano possuem um modo muito próprio de classificar as constelações, que são seres ou gentes,'' ''''gente-estrela'' (''ñohkoa mahsã''), que vivem na ''camada do céu'' (''<strike>u</strike>m<strike>u</strike>se pati)''. As constelações são consideradas objetos ou seres da época da '' Gente do aparecimento'' (''Bahuari mahsã)'', a primeira humanidade que surgiu na ''maloca do Céu'' (''<strike>U</strike>m<strike>u</strike>se Wikhã'') e que realizou imersões na terra para propiciar as condições de existência da humanidade atual<sup>2</sup>.

| |

| − |

| |

| − | Em certos episódios da mitologia, os seres ou objetos, que hoje formam as constelações, foram lançados ao céu e se transformaram em ''gente–estrela (''''ñohkoa mahsã''). Na fala de ''K<strike>u</strike>marõ'' Guilherme Azevedo (Tukano, ''sib<sup>3</sup>'' ''Hausirõ porã'') os ''ñohkoa mahsã'' são brilhosos e têm objetos de ouro (''siõpurĩ)'' como brincos e os bancos. Segundo '' <strike>U</strike>remiri'' José Azevedo (Tukano, sib ''Ñahuri porã'') são também seres perigosos e venenosos, por isso não encostam uns nos outros e guardam certa distância entre si no espaço.

| |

| − |

| |

| − | Categorizadas como gentes (''mahsã''), as constelações estão inseridas num sistema de compreensão, classificação e ordenação do mundo no qual uma noção de parentesco marcada pela segmentação e a hierarquia é idioma central de socialidade. Esta noção não se restringe apenas às relações entre os seres humanos, mas se estende a outros domínios, de modo a reger as relações entre as diversas ''gentes'' que habitam o cosmos<sup>4</sup>.

| |

| − |

| |

| − | Os Tukano e Desana identificam um grupo de constelações, dentre as quais distinguem algumas que consideram “constelações-chefe” e que são consideradas as “mais importantes”, sendo chamadas ''Ñohkoa Diarã mahsã.'' São elas: ''Aña, Pamo, M<strike>u</strike>hã, Dahsi<strike>u</strike>, Yai, Ñohkoa Tero, Wai kahsa, Sio Yahpu, Diayo, Yhe''. O termo ''diarã'' é comumente traduzido como “reais, puros” e também é usado em referência a questões de definições étnicas, por exemplo, para se referir a alguém considerado um legítimo tukano, usa-se a expressão Y''epa mahs<strike>u</strike> diag<strike>u</strike>''<sup>5</sup>.

| |

| − |

| |

| − | Ao serem perguntados sobre o que caracteriza uma constelação como sendo “importante” ou “chefe”, dizem que são “as maiores” e aquelas cujo ocaso [desaparecimento aparente do astro no horizonte oeste] está relacionado às “grandes chuvas”, ou seja, sua importância está relacionada à sua extensão e à sua associação com a época de inverno.

| |

| − |

| |

| − | A tabela abaixo reproduz o ciclo de constelações dos Tukano e Desana do rio Tiquié e indica também a região do céu em que estão situadas e a época do ocaso de cada uma delas<sup>6</sup>:

| |

| − |

| |

| − |

| |

| − | <table cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 700px; height: 600px;">

| |

| − |

| |

| − | <tr>

| |

| − | <td>'''Nome da constelação em Tukano<sup>7</sup>/ Português'''</td>

| |

| − | <td>'''Área do céu de referência dos não-indígenas'''</td>

| |

| − | <td>'''Mês do calendário Juliano gregoriano (não-indígena) em que a constelação está se pondo'''</td>

| |

| − | </tr>

| |

| − | <tr>

| |

| − | <td>''Aña siõkhã /'' Estrela que ilumina jararaca</td>

| |

| − | <td>Libra</td>

| |

| − | <td>Setembro, outubro, novembro - meados desse mês, e eventualmente até dezembro</td>

| |

| − | </tr>

| |

| − | <tr>

| |

| − | <td>''Aña ñemeturi / ''Fígado de jararaca'' ''</td>

| |

| − | <td>Corvo</td>

| |

| − | <td>idem</td>

| |

| − | </tr>

| |

| − | <tr>

| |

| − | <td>''Aña nimaga / ''Bolsa de veneno de jararaca</td>

| |

| − | <td>Escorpião</td>

| |

| − | <td>idem</td>

| |

| − | </tr>

| |

| − | <tr>

| |

| − | <td>''Aña dieripa / ''Ovos de jararaca</td>

| |

| − | <td>Escorpião</td>

| |

| − | <td>idem</td>

| |

| − | </tr>

| |

| − | <tr>

| |

| − | <td>''Aña ohp<strike>u / </strike>''Corpo de jararaca</td>

| |

| − | <td>Escorpião</td>

| |

| − | <td>idem</td>

| |

| − | </tr>

| |

| − | <tr>

| |

| − | <td>''Aña pihkorõ / ''Rabo de jararaca</td>

| |

| − | <td>Sagitário</td>

| |

| − | <td>idem</td>

| |

| − | </tr>

| |

| − | <tr>

| |

| − | <td>''Siphe Phairo / ''Jararaca de ânus grande</td>

| |

| − | <td>Ursa maior</td>

| |

| − | <td>Cai entre ''aña siõkhã'' e ''diaso''.</td>

| |

| − | </tr>

| |

| − | <tr>

| |

| − | <td>''Pamo oad<strike>u</strike>hka / ''Osso de Tatu'' ''</td>

| |

| − | <td>Águia</td>

| |

| − | <td>Dezembro</td>

| |

| − | </tr>

| |

| − | <tr>

| |

| − | <td>''Pamo d<strike>u</strike>hpoa / ''Cabeça de Tatu'' ''</td>

| |

| − | <td>Águia</td>

| |

| − | <td>idem</td>

| |

| − | </tr>

| |

| − | <tr>

| |

| − | <td>''Pamo <strike>u</strike>hp<strike>u / </strike>''Corpo de Tatu</td>

| |

| − | <td>Águia e Vulpécula</td>

| |

| − | <td>idem</td>

| |

| − | </tr>

| |

| − | <tr>

| |

| − | <td>''Pamo pihkorõ / ''Rabo de Tatu</td>

| |

| − | <td>Seta</td>

| |

| − | <td>idem</td>

| |

| − | </tr>

| |

| − | <tr>

| |

| − | <td>''M<strike>u</strike>hã / ''Jacundá</td>

| |

| − | <td>Estrelas de Aquário</td>

| |

| − | <td>Fevereiro - início a meados do mês</td>

| |

| − | </tr>

| |

| − | <tr>

| |

| − | <td>''Dahsi<strike>u / </strike>''Camarão</td>

| |

| − | <td>Catálogo de Hipparcus e Estrelas de Aquário principalmente</td>

| |

| − | <td>idem</td>

| |

| − | </tr>

| |

| − | <tr>

| |

| − | <td>''Yai siõkhã / ''Estrela que ilumina a onça</td>

| |

| − | <td>Não identificado</td>

| |

| − | <td>Março até primeira quinzena (barba e início da cabeça da onça); segunda quinzena de março (corpo da onça); rabo da onça se põe até meados para final de abril, bem junto das Plêiades.</td>

| |

| − | </tr>

| |

| − | <tr>

| |

| − | <td>''Yai d<strike>u</strike>hpoa / ''Cabeça da onça</td>

| |

| − | <td>Hipparcus e Cassiopéia</td>

| |

| − | <td>idem</td>

| |

| − | </tr>

| |

| − | <tr>

| |

| − | <td>''Yai <strike>u</strike>seka poari / ''Bigode de onça</td>

| |

| − | <td>Não identificado</td>

| |

| − | <td>idem</td>

| |

| − | </tr>

| |

| − | <tr>

| |

| − | <td>''Yai ohp<strike>u / </strike>''Corpo da onça</td>

| |

| − | <td>Cassiopéia, Andrômeda e Perseu</td>

| |

| − | <td>idem</td>

| |

| − | </tr>

| |

| − | <tr>

| |

| − | <td>''Yai pihkorõ / ''Rabo da onça</td>

| |

| − | <td>Perseu</td>

| |

| − | <td>idem</td>

| |

| − | </tr>

| |

| − | <tr>

| |

| − | <td>''Ñohkoa Tero (Sio yahpu mahk<strike>ũ</strike>) / ''Aglomerado de estrela

| |

| − | (Filho de Cabo de enxó)</td>

| |

| − | <td>Plêiades

| |

| − | (3 estrelas próximas a Ñohkoa Tero)</td>

| |

| − | <td>Abril, meados para o fim do mês</td>

| |

| − | </tr>

| |

| − | <tr>

| |

| − | <td>''Wai Kahsa / ''Jirau de peixe</td>

| |

| − | <td>Hyades no touro</td>

| |

| − | <td>Abril/Maio, fim do mês de abril até meados de maio</td>

| |

| − | </tr>

| |

| − | <tr>

| |

| − | <td>''Kaĩ Sarirõ / ''Suporte de cérebro/tipo de armadilha</td>

| |

| − | <td>Entre Hyades e Órion</td>

| |

| − | <td> </td>

| |

| − | </tr>

| |

| − | <tr>

| |

| − | <td>''Sio Yahp<strike>u</strike> (Ñohkoa tero mahk<strike>ũ</strike>) / ''Cabo de enxó</td>

| |

| − | <td>Órion

| |

| − | (3 estrelas próximas a Sio Yahp<strike>u</strike>)</td>

| |

| − | <td>Maio, meados para o final do mês</td>

| |

| − | </tr>

| |

| − | <tr>

| |

| − | <td>''Diayo / ''Ariranhas</td>

| |

| − | <td>3 estrelas não identificadas</td>

| |

| − | <td> </td>

| |

| − | </tr>

| |

| − | <tr>

| |

| − | <td>''Yaka / ''Peixe Cascudo</td>

| |

| − | <td>Possivelmente Cão menor</td>

| |

| − | <td> </td>

| |

| − | </tr>

| |

| − | <tr>

| |

| − | <td>''Bihpia / ''Pássaro</td>

| |

| − | <td>Possivelmente entre Gêmeos e Cão Maior</td>

| |

| − | <td> </td>

| |

| − | </tr>

| |

| − | <tr>

| |

| − | <td>''Ñamia / ''Saúvas da noite</td>

| |

| − | <td>Não identificado</td>

| |

| − | <td> </td>

| |

| − | </tr>

| |

| − | <tr>

| |

| − | <td>''Purĩ / ''Folhas</td>

| |

| − | <td>Não identificado</td>

| |

| − | <td> </td>

| |

| − | </tr>

| |

| − | <tr>

| |

| − | <td>''Tohto / ''Árvore matá matá</td>

| |

| − | <td>Não identificado</td>

| |

| − | <td> </td>

| |

| − | </tr>

| |

| − | <tr>

| |

| − | <td>''Uphaig<strike>u/ </strike>''Jabuti</td>

| |

| − | <td>Cruzeiro do Sul</td>

| |

| − | <td> </td>

| |

| − | </tr>

| |

| − | <tr>

| |

| − | <td>''Yhe / ''Garça</td>

| |

| − | <td>Virgem e Cabeleira de Berenice</td>

| |

| − | <td>Em Agosto e Setembro ocaso de toda a constelação</td>

| |

| − | </tr>

| |

| − | <tr>

| |

| − | <td>''Ñamakoro /

| |

| − | ''</td>

| |

| − | <td>Não identificado</td>

| |

| − | <td> </td>

| |

| − | </tr>

| |

| − |

| |

| − | </table>

| |

| − |

| |

| − | Certas constelações, cujo ocaso se realiza concomitantemente ou seguidamente, são consideradas constelações parceiras,'' nohkoã bahparitirã''. Esse é o caso da dupla ''M<strike>u</strike>ha'' e ''Dahsi<strike>u</strike>'' e do conjunto ''Nohkoa tero, Wai Kahsa, Sio Yahpu''; e do grupo ''Diayo'' e das constelações ''Yaka, Bihpia, Ñamia'' e ''Purĩ''.

| |

| − |

| |

| − | Outro ponto que merece destaque na classificação das constelações tukano é que algumas delas, mais especificamente ''Aña'' (Jararaca), ''Pamo'' (Tatu) e ''Yai'' (Onça), são concebidas como constelações segmentadas, divididas em partes que correspondem às partes dos corpos dos animais que elas representam.

| |

| − |

| |

| − | A constelação ''Aña'' (Jararaca) está constituída por:'' Aña siõkhã ''(estrela que ilumina a jararaca), ''Aña d<strike>u</strike>hpoa'' (cabeça), ''Aña nimaga'' (bolsa de veneno), ''Aña ñemeturi'' (fígado), ''Aña dieripa ''(ovos), ''Aña ohp<strike>u</strike>'' (corpo) e ''Aña pihkorõ ''(rabo).

| |

| − | <p style="text-align: center;"> <htmltag tagname="img" src="http://img.socioambiental.org/d/652556-1/ana_1_circulos.jpeg" alt="ana.1.circulos" title="As partes da constelação Aña (Jararaca): a cabeça, a bolsa de veneno, o fígado, os ovos, o corpo e o rabo (da esquerda para a direita)" />

| |

| − | As partes da constelação ''Aña'' (Jararaca): a cabeça, a bolsa de veneno,

| |

| − | o fígado, os ovos, o corpo e o rabo (da esquerda para a direita).

| |

| − |

| |

| − | ''Pamo'' (Tatu) é composta por: ''Pamo siõkhã'' (estrela que ilumina o tatu), ''Pamo oad<strike>u</strike>hka'' (osso), ''Pamo ohp<strike>u</strike>'' (corpo) e ''pamo pihkorõ'' (rabo). Já a constelação ''Yai'' (Onça), por sua vez está dividida em: ''Yai siõkhã'' (estrela que ilumina a onça), ''Yai <strike>u</strike>seka poari'' (bigode), ''Yai d<strike>u</strike>hpoa ''(cabeça), ''Yai ohp<strike>u</strike>'' (corpo) e ''Yai pihkorõ ''(rabo).

| |

| − |

| |

| − | A segmentação das constelações também pode ser compreendida à luz do sistema de organização social tukano. A sua divisão entre cabeça, corpo e rabo guarda inegável relação com os termos utilizados na classificação e hierarquização dos sibs tukano. Cada sib se originou de uma parte específica do corpo da anaconda ancestral e assim os sibs são considerados da “cabeça”, do “corpo” ou do “rabo”, o que estabelece uma ordem hierárquica entre os mesmos: os sibs de mais alto nível são considerados “cabeça” e os de mais baixo são considerados “rabo”.

| |

| − |

| |

| − | Os eventos mitológicos relativos à origem destas constelações segmentadas narram histórias de personagens que, de diferentes maneiras, foram mortos, cortados, despedaçados ou segmentados e lançados ao céu, transformando-se em ''gente-estrela'' (''ñohkoa mahsã''), em constelações.

| |

| − | <h3>O ''siõkhã'' e seus significados</h3>

| |

| − | <p style="text-align: left;">''Siõkhã'' é, para os Tukano e Desana, a estrela que fica próxima ou a frente de uma determinada constelação e que se põe antes desta. Ela está lá para “iluminar”, “guiar o caminho” das constelações no seu movimento de passagem pelo céu [sentido leste-oeste]. O ''siõkhã'' é considerado parte das constelações e seu ocaso está associado à ocorrência de invernos.

| |

| − | <p style="text-align: center;">

| |

| − | <htmltag tagname="img" title="Yai siõkhã (estrela que ilumina a onça) e constelação Yai (Onça). AEITY/ACIMET-editoração gráfica: Renata Alves de Souza" alt="siokha.onca.circulo" src="http://img.socioambiental.org/d/663771-1/siokha_onca_circulo.jpeg" />

| |

| − | ''Yai siõkhã'' (estrela que ilumina a onça) e constelação ''Yai'' (Onça).

| |

| − | AEITY/ACIMET - editoração gráfica: Renata Alves de Souza

| |

| − | <p style="text-align: left;">No depoimento<sup>8</sup> de ''<strike>U</strike>remirĩ'' José Azevedo (Tukano, sib ''Ñahuri porã''), o ''siõkhã'' alcança um significado mais profundo, relacionado ao contexto ritual, pois representam os “irmãos-chefe”, responsáveis por guardar ornamentos cerimoniais que estão dentro das constelações.

| |

| − | <div class="box"><blockquote>

| |

| − |

| |

| − | “... os ''siõkhã'' são as estrelas que estão na frente das constelações e recebem o nome dos “irmãos chefes” [referência aos irmãos ancestrais dos Tukano]. A primeira estrela de ''Aña'' [Jararaca] é ''Yupuri'', que está iluminando essa jararaca, ''Seribhi'', irmão menor de ''Yupuri'', vem na frente de ''Pamo'' [Tatu], ''Doe'' [irmão maior], está na frente de ''Yai d<strike>u</strike>hpoa'' [Cabeça da Onça]... Todos os ornamentos que a pessoa usa, seja o ''kumu'' [benzedor], ou o pajé, pode ser os ornamentos de cabeça, o colar de quartzo, o cinto de dentes de onça, ''yuhtasero'' [faixa de baixo do joelho], ''kihtio'' [chocalho que se põe nos tornozelos], até as flautas sagradas, todos os ornamentos deles, isso que eles estão alumiando pra poder proteger mesmo... Eles guardam os ornamentos onde eles moram... Por isso que tem umas estrelas assim perto das constelações... Estas estrelas iluminam estas constelações e dentro destas constelações estão todos estes ornamentos...”<sup>9</sup>

| |

| − |

| |

| − |

| |

| − |

| |

| − | Depoimento de ''<strike>U</strike>remirĩ'' José Azevedo. Tradução: ''Seribhi ''Dario Alves Azevedo.

| |

| − | </blockquote></div>

| |

| − |

| |

| − |

| |

| − | <h3>O ciclo de constelações e os demais ciclos</h3>

| |

| − |

| |

| − | Para os Tukano Orientais, os movimentos leste-oeste que as constelações realizam conformam um ciclo astronômico anual. Os Tukano e Desana do médio Tiquié atribuem grande importância ao movimento de ocaso das constelações, concebendo-o como marcador da ocorrência de invernos ou enchentes, designados como ''poero'' (enchente de rio). Os invernos levam os nomes das constelações que estão “baixando” em determinada época. Atualmente também são utilizados eventos do calendário cristão para definir os invernos, por exemplo, ''Yai poero'' (enchente de onça) também é chamada ''enchente da páscoa'', sendo muito comum o uso destes termos no dia-a-dia. O ocaso de cada parte de uma constelação é associado à ocorrência de um período de chuvas, que pode ser curto ou longo, dependendo da extensão de sua parte. As enchentes relacionadas ao ocaso do corpo da onça e do corpo da jararaca, por exemplo, são longas, visto que estão associadas às partes grandes destes animais.

| |

| − |

| |

| − | Esses invernos são intercalados por verões curtos ou mais longos, chamados ''k<strike>u</strike>ma'' ou ''wetiro'' (vazante do rio). Os verões mais longos são nomeados de acordo com outros fenômenos, como períodos dos ciclos de determinada fruta, ou animal. Já os pequenos verões, muitas vezes, recebem o nome da constelação vigente. Os invernos e verões marcam a ocorrência de uma série de fenômenos ecológicos que por sua vez determina a realização de atividades econômicas e rituais. A inter-relação de todos estes ciclos de fenômenos constitui um calendário astronômico, ecológico, econômico e ritual.

| |

| − |

| |

| − | Tanto na fala dos conhecedores tukano e desana como na literatura, ''Ñohkoa Tero'' (Plêiades) é a constelação mais diretamente relacionada ao ciclo ritual. Para os Tuyuka, por exemplo: “o ano é definido pelo ciclo da grande constelação de Plêiades. Quando ela aponta no nascente de madrugada é sinal de ano novo. Neste período as madrugadas têm um nevoeiro frio (''y''''<strike>u</strike>''''s''''<strike>u</strike>''''are''), é tempo de iniciação masculina, coincidindo aproximadamente com o mês de julho. O ano começa, portanto, com o fim das enchentes [em geral segunda metade de julho]” (AEIT<strike>U</strike>: 2005).

| |

| − |

| |

| − | Segundo Hugh-Jones (1979), o ''timing'' do ritual de jurupari dos Barasana está intimamente relacionado com os movimentos da constelação Plêiades no céu. Os Barasana dizem que o jurupari deve ser realizado quando a pupunha está madura (fevereiro-março), também dizem que deveria ocorrer antes da chegada da'' chuva de Plêiades'', aquela que marca o início da principal estação chuvosa e causa um aumento dramático do nível dos rios.

| |

| − | <h3>Imagens das constelações na mitologia tukano</h3>

| |

| − |

| |

| − | As constelações estão atreladas a eventos vividos pelos personagens míticos que constituíram a primeira humanidade. Nessa época não havia a divisão nítida entre grupos étnicos e sibs e, portanto, as regras de parentesco e de casamento não estavam bem estabelecidas. As narrativas relativas à vida destes personagens falam muitas vezes de sua desobediência ou mau comportamento ou de seus casamentos com mulheres não-humanas, que fracassaram por motivos diversos: morte das esposas, incompatibilidade entre os modos de vidas da esposa e do esposo.

| |

| − |

| |

| − | Os relatos sobre a origem das constelações estão presentes em narrativas mais amplas sobre a época da ''Gente de Aparecimento'' e, na maioria das vezes, se intercruzam. As constelações não possuem um significado único ou fixo, podem ter vários significados e corresponder a múltiplas imagens de acordo com as diferentes versões de um mito, ou até mesmo ao longo de uma única narrativa.

| |

| − |

| |

| − | Um exemplo ilustrativo é a história que relata a origem da constelação ''Aña'' (Jararaca). Sua origem está indiretamente inserida na história de ''Yepa Oakhu'' (ancestral dos Tukano, também chamado ''Yepa M<strike>u</strike>hipũ'' ou Lua), seu irmão menor e as filhas de ''Buhpo'', o Trovão - que são'' Aña mahsã'' (''gente-jararaca''). Nesta narrativa também está presente a imagem de ''Sio Yahpu'' (cabo de enxó).

| |

| − |

| |

| − | Veja a seguir um resumo do mito narrado por ''Yupuri ''Feliciano Azevedo (Tukano, sib'' Ñahuri Porã'').

| |

| − | <div class="box"><blockquote>

| |

| − |

| |

| − | Yepa Oakh<strike>u</strike> vivia na sua casa yohkoãdiakawi (casa das estrelas). Todo dia via o reflexo da constelação Sio Yahpu (cabo de enxó) e havia uma estrela que era a mais bonita dessa constelação. Um dia ela apareceu fisicamente e ele casou com ela. B<strike>u</strike>hpo, o Trovão, tinha inveja dele pelo fato deste não querer se casar com suas filhas, Aña mahsã (gente-jararaca).

| |

| − |

| |

| − |

| |

| − |

| |

| − | B<strike>u</strike>hpo convidou Yepa Oakh<strike>u</strike> para ir a um caxiri com intuito de matar sua esposa. A esposa não foi à festa, mas foi morta por uma cobra no porto. Yepa Oakh<strike>u</strike><strike>u</strike>hpo, que morreu. Oakhu decide ir embora, mas seu irmão menor fica, pois está namorando uma filha de B<strike>u</strike>hpo.

| |

| − |

| |

| − |

| |

| − |

| |

| − | Oakh<strike>u</strike> chega em casa e vê sua esposa morta transformada em peixe pirarara e seu filho transformado em pássaro pusikhá. Decide voltar para buscar seu irmão. A filha de B<strike>u</strike>hpo já havia matado seu irmão. Chegando lá é convidado pela filha do B<strike>u</strike>hpo (gente-jararaca) para ir tomar banho no porto. Ela estava tecendo yuhtasero (tornozeleira). A filha do B<strike>u</strike>hpo tenta matá-lo transformando um toco de pau em jararaca. Yepa Oakh<strike>u</strike> corta a cabeça da jararaca com Sio yahpu (cabo de enxó). Era o irmão maior dela. Depois sai mais uma cobra de dentro do pau oco. Yepa Oakh<strike>u</strike> decepou a cabeça da cobra. Era o irmão menor dela.

| |

| − |

| |

| − |

| |

| − |

| |

| − | Narrativa publicada na Coleção Narradores Indígenas, volume 5, 2003.

| |

| − | </blockquote></div>

| |

| − |

| |

| − | ''<strike>U</strike>remirĩ'' Aprígio Azevedo e Ahk<strike>u</strike>to Mariano Azevedo (Tukano, sib ''Ñahuri porã'') ao narrarem a mesma história explicam que: “(...) ''Yepa Oakh<strike>u</strike>'' corta a jararaca com ''Sio Yahpu'' (cabo de enxó), e ela é lançada ao céu, tornando-se a constelação de ''Aña'' (Jararaca)”.

| |

| − |

| |

| − | Segundo ''Diakuru'' e ''Kisibi'' (Desana, sib ''Wahari Diputiro porã''), as histórias dessas constelações se articulam e fazem parte de uma narrativa semelhante, mas aqui é o herói que usa uma jararaca para vingar a morte de sua esposa.

| |

| − |

| |

| − | A constelação ''Aña'' surge para ''Deyubari Goãm<strike>u</strike>''<sup>10</sup> vingar-se de seus cunhados (''neká masã'', gente-estrela) que causaram a morte de sua esposa enquanto recolhia peixes. Durante a festa, Deyubari ''Goãm<strike>u</strike>'' tirou as cordas dos pelos de onça e de macacos presas nos seus ornamentos de cabeça e com elas formou o corpo de uma cobra jararaca. Com seu enfeite da canela (''waituru'') fez a cabeça da jararaca, com fio de tucum formou o dente da cobra e com o ''caapi'' <sup>11</sup> fez o veneno dela. Enrolou a jararaca no ''yeg<strike>u</strike>'' (cetro-maracá) e com ele tocou o pé do segundo e do terceiro ''bayá'' (mestre de dança) para que a cobra os mordesse. O segundo ''bayá'' morreu na hora, o terceiro foi salvo com orações e remédios do mato.

| |

| − |

| |

| − | Durante a viagem de volta pegou a jararaca que carregava nas costas e jogou-a para o céu. Quando ele estava dançando na maloca de ''neká masá ''(''gente-estrela''), a corda ficou toda banhada de suor, por isso ela se transformou em chuva (inverno). Como ''Deyubari Goãm<strike>u</strike>'' jogou a jararaca para longe dele, o inverno associado a ela é comprido. ''Deyubari Goãm<strike>u</strike>'' amaldiçoou a humanidade e escondeu os peixes no ânus da jararaca para que a humanidade não pudesse mais encontrar peixes e ficasse triste junto com ele, é por isso que nessa enchente é difícil encontrar peixes (Fernandes e Fernandes, 2006).

| |

| − |

| |

| − | Uma leitura interessante de se fazer dos mitos de origem de constelações é privilegiar, dentre as múltiplas imagens e significados das constelações, aqueles relativos ao contexto ritual. Esta leitura não é única possível, mas detém inegavelmente uma riqueza ímpar tanto em termos estéticos como cosmológicos.

| |

| − |

| |

| − | A constelação ''Aña'' (Jararaca), por exemplo, possui diversas imagens e significados a ela associados, como pudemos descobrir ao longo deste texto. Na história de ''Yepa Oakh<strike>u</strike>'' há a tornozeleira ''Yuhtasero'' que corresponde ao corpo de ''Aña''; os dentes de cobra que estão associados à cabeça de jararaca e os filhos de Buhpo que são gente-jararaca. Já na história de ''Deyubari Goãm<strike>u</strike>'' aparecem o fio de tucum, como dente da jararaca, e o ''caapi'', o veneno da cobra, como imagens associadas a ''Aña''.

| |

| − |

| |

| − | Há um outro mito, sobre a origem da noite, que demonstra mais claramente que um dos modos de se compreender a correlação entre constelações, contexto ritual e adornos cerimoniais é atentar ao fato de que, na mitologia tukano, a “caixa da noite” pode ser interpretada como uma caixa de adornos cerimoniais. Neste mito os irmãos-chefe, correlacionados anteriormente aos ''siõkhã'', desempenham papel fundamental. A análise de diferentes mitos torna evidente a relação entre as constelações, os ornamentos rituais e as estrelas ''siõkhã'', delineando-se, assim, um significado profundo para as constelações na cosmologia tukano.

| |

| − |

| |

| − | Veja aqui a versão resumida da narrativa de ''Ñahuri'' Miguel Azevedo (Tukano, do sib ''Hausirõ porã'').

| |

| − | <div class="box"><blockquote>

| |

| − |

| |

| − | Os ''Pam<strike>u</strike>ri mahsã'' (Gente da Transformação) ainda viviam na casa do Rio de Leite, e não tinham a divisão do tempo em dia e noite. Por isso vão até a ''Ñamiriwi'' (Casa da Noite) pedir ao Dono da noite (''Ñamirisota'') a caixa da noite. A caixa da noite consiste numa caixa de adornos cerimoniais, que contém todos os ornamentos e enfeites de danças. Para entregá-la a ''Doetiro'', ''Yupuri'' e ''Yepasuria'' (ou ''Ñamisuria''), o Dono da Noite prepara uma cerimônia. Ao entregá-la ele explica a eles cada objeto que contém a caixa e como eles devem ser utilizados posteriormente.

| |

| − |

| |

| − |

| |

| − |

| |

| − | Diz ainda que nos quatro pontos cardeais existem ganchos que pendem a noite. Ensina, depois da meia-noite, a desmanchar a amarração dos ganchos que seguram a caixa, e como eles deveriam guardar os instrumentos e ornamentos, depois de um movimento de dança. Isso foi feito até o amanhecer e é por isso que os ''bayá ''dançam até hoje durante toda a noite. Daí segue-se o evento em que eles abrem a caixa antes do combinado e deixam sair uma nuvem escura, chuvisco e temporal. O único que conseguiu seguir as recomendações do Dono da Noite foi ''Yepasuria'', que se ornamentou, pronunciando o nome de cada enfeite e juntando-os. À meia-noite começou a reza desmanchando os ganchos presos nas quatro direções. Começou a tirar e guardar os ornamentos, assim o dia começou a chegar. Assim que começou o dia e a noite

| |

| − |

| |

| − |

| |

| − |

| |

| − | Narrativa publicada na Coleção Narradores Indígenas, volume 5, 2003.

| |

| − | </blockquote></div>

| |

| − |

| |

| − |

| |

| − | <div class="box">

| |

| − | <h3>Notas</h3>

| |

| − |

| |

| − | 1. Quando utilizo Tukano Orientais me refiro de maneira geral à família lingüística que abrange etnias como: Tukano, Desana, Tuyuka, Barasana etc. Quando utilizo apenas Tukano me refiro ao grupo étnico.

| |

| − |

| |

| − |

| |

| − |

| |

| − | 2. Na mitologia tukano ''''<strike>U</strike>''''''mukho Ñehk''''<strike>u</strike>'', o Avô do Universo criou este mundo e através do sopro do cigarro, a primeira humanidade, ''Gente do Aparecimento: Yepa Oãkh''''<strike>u</strike>'', ou ''Yepa Muhipu'' (Lua), ''Dehsubari Oãkh''''<strike>u</strike>'''', Warãri Oakh''''<strike>u</strike>'''', Yupuri Basebo, Buhtuiari Oãkh''''<strike>u</strike>'' (homens) e ''Amõ'' ou ''Yepario'', ''Yupahkó, Yepáñiõ, Pirõ Duhigó'' (mulheres). ''Yepa Oãkh''''<strike>u</strike>'' através dos conhecimentos obtidos com o Avô do Universo criou a segunda humanidade: ''Doetiro, Yupuri ''e ''Buú'' (homens) e ''Yepario'', ''Yupahko, Duhigo'' (mulheres). No processo de formação da humanidade atual, os primeiros humanos se transformaram primeiramente em pássaros, atravessaram o céu pela Via Láctea, adentraram no Lago de Leite, se transformaram em peixes, realizaram uma viagem no ventre de uma Cobra Canoa - a anaconda ancestral, ao longo do Rio de Leite - e finalmente emergiram na terra através do Buraco da Transformação, como ''Pam''''<strike>u</strike>''''ri mahsã, Gente da Transformação''.

| |

| − |

| |

| − |

| |

| − |

| |

| − | 3. Termo antropólogico usado para designar grupos de descendência em linha paterna, nomeados e hierarquizados.

| |

| − |

| |

| − |

| |

| − |

| |

| − | 4. Não faltam exemplos para ilustrar esta extensão do sistema terminológico e de parentesco a outros domínios que não o dos seres humanos. Alguns exemplos: segundo depoimentos dos ''kumua'' (especialistas xamânicos ou benzedores) tukano do alto Tiquié, entre as várias espécies de manivas que eles identificam, algumas são consideradas “manivas-chefe”, pois são aquelas que surgiram no início do mundo. Em relação aos peixes, Cabalzar afirma que “assim como os homens, organizados em grupos nomeados e hierarquizados, os peixes também estão agrupados, têm seus chefes, ''bayaroa'' e ''kumua'' (...)” (2005: 76).

| |

| − |

| |

| − |

| |

| − |

| |

| − | 5. Ver verbete ''di’a'' no dicionário Tukano-Português de Ramirez (1997).

| |

| − |

| |

| − |

| |

| − |

| |

| − | 6. Tabela adaptada de Cardoso (2007). Para a descrição detalhada da composição de cada uma das constelações, consultar esta referência.

| |

| − |

| |

| − |

| |

| − |

| |

| − | 7. Os nomes das constelações foram registrados na língua Tukano que é a língua atualmente falada pelos Tukano e Desana do rio Tiquié.

| |

| − |

| |

| − |

| |

| − |

| |

| − | 8. Depoimento traduzido por ''Seribhi'' Dario Alves Azevedo.

| |

| − |

| |

| − |

| |

| − |

| |

| − | 9. Estes “irmãos-chefe” ou ancestrais dos Tukano também são associados ao planeta Vênus. Na versão de ''Ñahuri'' Miguel Azevedo (Tukano, sib ''Hausirõ Porã'') a aparição matutina de Vênus corresponde a ''Seribhi'', “irmão menor”, e a aparição noturna corresponde a Doe, “irmão maior”. Os irmãos, por não obedecerem aos conselhos de seu pai, foram jogados por seu pai ''Basebo, o dono da alimentação'', em lugares opostos do mundo, leste e oeste. Ao serem colocados em seus lugares se transformaram em ''Ñohkoa Mahsã,'' ''gente-estrela'', ''Seribhi siõkha ''e ''Doe siõkha'' (Ñahuri e K<strike>u</strike>marõ, 2003: 97).

| |

| − |

| |

| − |

| |

| − |

| |

| − | 10. Este personagem corresponde a ''Dehsubari Oãkh<strike>u</strike>'' na mitologia tukano e é da primeira humanidade, ''Gente do Aparecimento.''

| |

| − |

| |

| − |

| |

| − |

| |

| − | 11. Bebida alucinógena ingerida em contexto ritual, feita a base de ''Banisteriopsis sp.''

| |

| − |

| |

| − |

| |

| − | </div>

| |

| − | <div class="box">

| |

| − | <h3>Referências Bibliográficas</h3>

| |

| − | <ul>

| |

| − | <li>AEIT<strike>U</strike>. ''Wiseri makañe, Nirõ Makañe. Casa de Transformação - Origem da vida ritual Utapinopona-Tuyuka.'' AEIT<strike>U</strike>: São Gabriel da Cachoeira; ISA: São Paulo, 2005.</li>

| |

| − | <li>________. ''Bureko Watotire''. São Paulo: Instituto Socioambiental; São Gabriel da Cachoeira: FOIRN- Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro: Associação Escola Indígena Utapinopona Tuyuka, 2009.</li>

| |

| − | <li>AEITY e ACIMET. ''Mari kahtiri pati kahse ukuri turi''. São Paulo: Instituto Socioambiental; São Gabriel da Cachoeira: FOIRN- Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro: Associação Escola Indígena Tukano Yupuri: Associação das Comunidades Indígenas do Médio Tiquié. Coleção Bueri Turi, 2008.</li>

| |

| − | <li>BRUZZI DA SILVA, Alcionilio.'' A civilização indígena do Uaupés''. Linográfica Editora: São Paulo, 1962.</li>

| |

| − | <li>CABALZAR, Aloísio (Org.). ''Peixe e Gente no Alto Rio Tiquié: conhecimentos tukano e tuyuka, ictiologia, etnologia''. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2005.</li>

| |

| − | <li>CARDOSO, Walmir T. ''O céu dos Tukano na Escola Yupuri. Construindo um calendário dinâmico.'' Doutorado em Matemática. PUC, São Paulo, 2007.</li>

| |

| − | <li>COUTO DE MAGALHÃES, J.V. “Introdução”. In: Rondon, C. M. da S. ''Índios do Brasil. ''Norte do Rio Amazonas..Ministério da Agricultura- Conselho Nacional de Proteção aos índios, 1955. Publicação n. 99, Vol. III.</li>

| |

| − | <li>CORREA, F.R. "Tiempo y espacio en la cosmologia de los Cubeo". In: Etno-astronomias Americanas. ''Ata do 45 Congresso de Americanistas''. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1987.</li>

| |

| − | <li>FERNANDES, Américo Castro (Diakuru) & FERNANDES, Durvalino Moura (Kisibi). ''Bueri Kãdiri Marĩriye. Os ensinamentos que não se esquecem''. Santo Antônio, Rio Tiquié: UNIRT/FOIRN, 2006, Coleção Narradores Indígenas, volume 8.</li>

| |

| − | <li>HUGH-JONES, Stephen. ''The palm and the Pleiades: initiation and cosmology in northwest Amazonia''. London: Cambridge University Press, 1979.</li>

| |

| − | <li>________. “The Pleiades and Scorpius in Barasana cosmology.” In: Aveni and Urton. ''Annals of the New York Academy of Sciences'', 1982, pp. 183-202.</li>

| |

| − | <li>KOCH-GRÜNBERG, Theodor.'' Começos da Arte na selva. Desenhos manuais de indígenas colecionados por Dr. Theodor Koch-Grünberg em suas viagens pelo Brasil''. Manaus: Universidade Federal do Amazonas/IGHA, 2009 [1905].</li>

| |

| − | <li>________. ''Dois anos entre os indígenas: viagens ao noroeste do Brasil'' ''(1903–1905).'' Manaus: EDUA e FSDB, 2005 [1909].</li>

| |

| − | <li>ÑAHURI e KUMARO.'' Dahsea Hausirõ porã ukũshe wiophesase mera bueri turi- Mitologia Sagrada dos Tukano Hausirõ Porá''. Unirt/FOIRN: São Gabriel da Cachoeira, 2003. Coleção Narradores Indígenas, volume 5.</li>

| |

| − | <li>RAMIREZ, Henri. A'' fala tukano dos Ye’pâ-Masa''. Manaus: Inspetoria Salesiana da Amazônia Cedem, 1997. (Gramática, Dicionário e Método de Aprendizagem).</li>

| |

| − | <li>REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo. ''Chamanes de la selva pluvial: ensayos sobre los índios Tukano del Noroeste Amazónico''. Devon: Themis Books, 1997.</li>

| |

| − | <li>RIBEIRO, Berta G. & KENHÍRI, ''Tolamãn. “Chuvas e constelações”''. In: Ciência Hoje, v. 6, n. 36, pp. 26-35, out.1987.</li>

| |

| − | </ul>

| |

| − | </div>

| |

| | | | |

| | == Artes == | | == Artes == |

Introdução

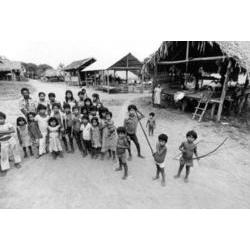

Quando comparados à nossa sociedade, os povos indígenas apresentam características comuns. No entanto, quando vistos de perto, nota-se além das semelhanças, muitas diferenças.

Variam as culturas, as línguas, as formas de organização social e política, os rituais, as cosmologias, os mitos, as formas de expressão artística, as habitações, as maneiras de se relacionar com o ambiente em que vivem etc.

Esta parte dedicada aos modos de vida dos povos indígenas procura mostrar tanto a diversidade entre os grupos mencionados quanto os aspectos comuns que compartilham entre si.

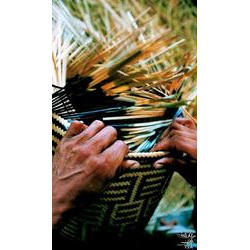

Artes

O conceito de arte e os índios

Arte é uma categoria criada pelo homem ocidental. E, mesmo no Ocidente, o que deve ou não deve ser considerado arte está longe de ser um consenso. O que não dizer da aplicação desse termo em manifestações plásticas de povos que nem ao menos possuem palavra correspondente em suas respectivas línguas?

O assunto é complexo e, a despeito da inadequação do termo, muitas obras indígenas têm impactado a sensibilidade e/ou a curiosidade do “homem branco” desde o século XVI, época em que os europeus aportaram nas terras habitadas pelos ameríndios. Nesse período, objetos confeccionados por esses povos eram colecionados por reis e nobres como espécimes “raros” de culturas “exóticas” e “longínquas”.

Até hoje, uma certa concepção museológica dos artefatos indígenas continua a vigorar no senso comum. Para muitos, essas obras constituem “artesanato”, considerado uma arte menor, cujo artesão apenas repete o mesmo padrão tradicional sem criar nada novo. Tal perspectiva desconsidera que a produção não paira acima do tempo e da dinâmica cultural. Ademais, a plasticidade das obras resulta da confluência de concepções e inquietações coletivas e individuais, apesar de não privilegiar este último aspecto, como ocorre na arte ocidental. Confeccionados para uso cotidiano ou ritual, a produção de elementos decorativos não é indiscriminada, podendo haver restrições de acordo com categorias de sexo, idade e posição social. Exige ainda conhecimentos específicos acerca dos materiais empregados, das ocasiões adequadas para a produção etc.

A Arte Baniwa, marca criada por índios Baniwa do alto rio Negro (AM), é um exemplo bem sucedido dessa empreitada.

As formas de manipular pigmentos, plumas, fibras vegetais, argila, madeira, pedra e outros materiais conferem singularidade à produção ameríndia, diferenciando-a da arte ocidental, assim como da produção africana ou asiática. Entretanto, não se trata de uma “arte indígena”, e sim de “artes indígenas”, já que cada povo possui particularidades na sua maneira de se expressar e de conferir sentido às suas produções.

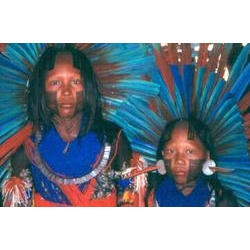

Os suportes de tais expressões transcendem as peças exibidas nos museus e feiras (cuias, cestos, cabaças, redes, remos, flechas, bancos, máscaras, esculturas, mantos, cocares...), uma vez que o corpo humano é pintado, escarificado e perfurado; assim como o são construções rochosas, árvores e outras formações naturais; sem contar a presença crucial da dança e da música. Em todos esses casos, a ordem estética está vinculada a outros domínios do pensamento, constituindo meios de comunicação – entre homens e mulheres, entre povos e entre mundos – e modos de conceber, compreender e refletir a ordem social e cosmológica.

Nas relações entre os povos, os artefatos também são objeto de troca, inclusive com o “homem branco”. Ultimamente, o comércio com a sociedade envolvente tem apontado uma alternativa de geração de renda por meio da valorização e divulgação de sua produção cultural.

Outras leituras

Para saber mais sobre o assunto, ver o artigo de Lúcia Hussak van Velthen, “Em outros tempos e nos tempos atuais: arte indígena”, no catálogo Artes Indígenas - Mostra do Redescobrimento, Fundação Bienal de SP (2000), e o livro Grafismo Indígena: Estudos de Antropologia Estética, organizado por Lux Vidal, Edusp/Nobel (2001)

Panorama da diversidade

|

|

Motivo gráfico que os Bakairi (MT) utilizam na fabricação de uma máscara do ritual yakuygâde. Retangular e entalhada em madeira, a máscara representa espíritos tutores relativos ao mundo aquático. |

|

|

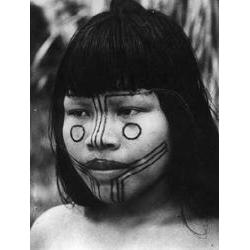

Esta tatuagem facial faz parte do segundo ritual de iniciação dos Karajá (MT/ TO), que se dá quando a menina está por volta dos 11 anos. |

|

|

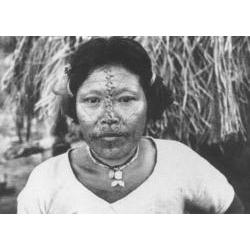

Hilda Tomás do Carmo, índia tikuna (AM), mostra o desenho que representa a “festa da moça nova”. |

|

|

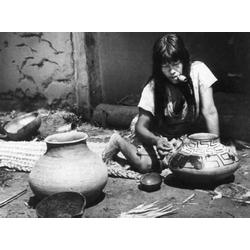

A cerâmica Karajá é arte exclusiva das mulheres. |

|

|

Desenhos minuciosos e simétricos, traçados com tinta obtida da mistura do suco do jenipapo com pó de carvão, marcam, até hoje, a pintura corporal dos Kadiwéu.

|

|

|

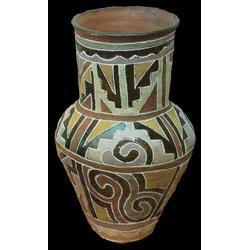

Entre os Kadiwéu (MS), também são as mulheres que decoram a cerâmica. Elas utilizam padrões que seguem um repertório rico, mas fixo, de formas preenchidas com variadas cores. |

|

|

As máscaras Tikuna, que guardam características essenciais do sobrenatural, "dançam" no pátio da aldeia. |

|

|

As máscaras Matis (AM) representam os espíritos mariwin, cujo papel consiste em bater nas crianças com o objetivo de endurecer, disciplinar e torná-las mais ativas e vigorosas. |

|

|

Entre os Xikrin, a qualidade de pintura é considerada atributo inerente à natureza feminina. |

|

|

No ritual de nominação dos Xikrin do Cateté, as meninas são, por meio da pintura corporal e da elaborada arte plumária, literalmente transformadas em pássaros. |

|

|

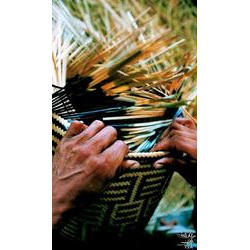

Índio Baniwa do alto Içana (Amazonas) coloca etiqueta com a logomarca “arte baniwa” num urutu de arumã, cestaria que é comercializada em São Paulo.

|

|

|

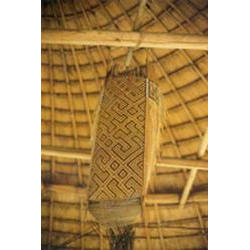

A maruana, roda-de-teto com pinturas que representam lagartas sobrenaturais, está presente em todas casas Wayana. Desenho de Yeyé.

|

|

|

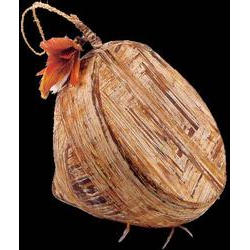

Esta peça de cestaria dos Wayana (PA) guarda o motivo kaikui, a onça pintada que representa simbolicamente os guerreiros. |

|

|

O towa, instrumento de percussão dos Wari´ (RO), é feito de argila revestida de caucho de seringueira. |

Poéticas indígenas

por Pedro Cesarino

fotos Claudia Andujar

A educação formal brasileira, como se sabe, possui uma base euroamericana. Quando terminamos o segundo grau, adquirimos uma noção geral sobre as artes e literaturas francesas, inglesas ou norte-americanas, que constituem assim o repertório cultural de qualquer cidadão. Os pressupostos que aí se formam sobre expressões estéticas e intelectuais são marcados, porém, por uma imensa e antiga lacuna. Não sabemos praticamente nada sobre os povos indígenas (para não falar dos africanos), ignoramos completamente os seus regimes de pensamento e de criação. Se estivéssemos no México, teríamos no meio da praça central da capital uma imensa pirâmide de pedra azteca. Sua imponência serve como advertência para o processo de dominação (física e espiritual) que se iniciou há cinco séculos. Com exceção, talvez, do que acontece na Amazônia contemporânea, onde os índios têm uma presença maior nas cidades, o Brasil permanece ignorando as produções culturais de seus povos indígenas.

As lacunas de nosso sistema educacional não são responsáveis apenas pelo desconhecimento sistemático dos universos indígenas, mas também pela disseminação de uma série de estereótipos que inviabilizam uma compreensão, ainda que mínima, de tais povos. Imaginamos assim (e mesmo quando simpatizamos com os habitantes da floresta) que eles ainda permanecem no estado de natureza, que são primitivos, simplórios, pouco sofisticados, repetitivos ou mesmo ingênuos. Donde a razão para publicar e traduzir as suas histórias em livros infanto-juvenis, aproximados automaticamente de toda aquela cultura popular genérica povoada pelos sacis, cecis, peris e mulas sem cabeça. Imaginamos, assim, que se trata de algo bastante distinto das literaturas clássicas, provenientes da Grécia antiga e do velho continente, produzidas pela civilização por meio da escrita. Este panorama, claramente etnocêntrico, serve para justificar, ainda que silenciosamente, a submissão dos povos indígenas aos nossos critérios políticos, econômicos e culturais. Mas o que, afinal, eles têm a ver com isso? Que espécie de pensamento criativo produziram nos últimos milênios?

Antes de mais nada, é preciso esclarecer um ponto: existem inesgotáveis maneiras de se produzir complexidades (de pensamento, de sentido), a despeito daquela com a qual estamos acostumados, derivada da escrita e de uma civilização que se destaca pelo domínio da tecnologia. Sob o aparente despojamento de suas construções e artefatos, os povos indígenas construíram sistemas de pensamento e expressões criativas que, ainda hoje, escapam à compreensão dos melhores cientistas das principais universidades do Ocidente. Trata-se de sistemas que não têm exatamente a ver com a nossa imagem genérica da cultura popular (que, evidentemente, tem também o seu inestimável valor). Os sistemas indígenas se aproximam bastante, diga-se de passagem, dos pensamentos e das artes chinesas ou japonesas.1

Vamos partir aqui do princípio de que há poesia por toda parte. Mesmo assim, não se pode tomar as experiências poéticas indígenas pelo gênero literário que estudamos através de Camões ou de Fernando Pessoa. As poesias de toda parte implicam, portanto, em formas diversas de experiência e de criação. Estas são marcadas por distintas estruturas de língua e de pensamento, mas também por instituições políticas, processos de educação, entre outras características. Por conta disso, os problemas de interpretação e de tradução se multiplicam, mas não a ponto de se tornarem um impedimento para a compreensão das poéticas da floresta. Suas artes verbais, ou artes da palavra, são bastante distintas, portanto, do que estamos acostumados a ver como literatura escrita. Seguem outros critérios de composição, de criação, de autoria, de recepção e de fruição estética. Fazem sentido em um outro registro de realidade que tendemos a rotular como "mítico" ou "fictício" por contraposição aos conhecimentos científicos modernos.

Entre os povos indígenas, é possível aprender cantos com os espíritos dos animais. Aliás, grande parte da cultura dos povos da floresta veio deles. Os Marubo, por exemplo, um povo do Vale do Javari (Amazonas), dizem que seu antepassado Vimi Peiya aprendeu a fazer grandes malocas e cestarias, bem como a caçar com arco e flecha, com o povo que vive nos rios. Tratam-se, a rigor, dos espíritos das sucuris e demais habitantes das águas, que concebem a si mesmos como pessoas. Muitos de nós, ocidentais, vamos às universidades à procura de conhecimento. Na Amazônia, um xamã (ou pajé) pode obter seus cantos dos espíritos das árvores, que são imortais, mais sabidos e belos do que nós, os viventes. Para compreender as narrativas e os cantos indígenas, torna-se então necessário conhecer um pouco mais dos mundos em que eles são criados. Veja a tradução do canto de um xamã marubo, Armando Cherõpapa. O canto pertence ao espírito do gavião preto, que visita o corpo de Armando e canta através dele. É por isso que, na Amazônia, os povos indígenas costumam dizer que os xamãs (ou pajés) "são como um rádio". Eles são os responsáveis por transmitir as falas e cantos dos espíritos dos animais, das árvores e de outros elementos disso que chamamos de "natureza". Armando, na verdade, não é exatamente o autor do canto que segue, mas o seu transportador:

koin rome owaki flor de tabaco-névoa

menokovãini caindo e planando

naí koin shavaya à morada do céu-névoa

shavá avainita vai mesmo voando

ave noke pariki assim sempre fomos

yove mai matoke na colina terra-espírito

koin mai matoke na colina da terra-névoa

shokoivoti há tempos moramos 2

O espírito do gavião está aí dizendo como surgiu: a partir das flores de tabaco desprendidas que vão voando para o Céu-Névoa, o último dos patamares celestes da cosmologia marubo. Sim, neste mundo há diversos patamares ou estratos celestes, que possuem os seus diversos habitantes, aldeias, festas e cantos. Os espíritos que ali vivem são mais antigos do que os Marubo; existem desde os tempos do surgimento. Este tipo de canto que aí está traduzido pode, então, ser chamado genericamente de "canto xamanístico" ou de "canto de pajé". Muitos povos indígenas possuem cantos similares, tais como os Araweté e os Kayabi (do Xingu), os Yanomami de Roraima, entre tantos outros.

Aos cantos xamanísticos somam-se, ainda, diversos outros gêneros, tais como as falas de chefe, os cantos de cura, os diversos cantos de festas e rituais, as narrativas míticas, entre outros. Cada povo tem as suas próprias artes verbais, todas elas sofisticadas, diversificadas e bastante vivas ainda nos dias de hoje. Faltam, no entanto, livros e traduções que revelem isso também para nós, não-índios. A antropóloga e lingüista Bruna Franchetto, uma das maiores especialistas em línguas indígenas do Brasil, traduziu este belo canto tolo dos Kuikuro (Xingu), aqui reproduzido parcialmente:

Que nasçam asas em nós

para aportar atrás da beira d'água

irei feito beija-flor

Não podes ficar aqui

para namorarmos

leve-me contigo

vamos para a tua aldeia

'Vou contigo'

disse-me a mulher

de canoa ela se foi

na nossa frente

Lá, em Aitolóu

sentirei saudades de ti

lá, na terra dos bakairí

sentirei saudades de ti (...) 3

Este canto-poema, referente às relações entre amantes, é um bom exemplo do lirismo que se encontra em muitas poéticas indígenas. Elas costumam ser marcadas pelas distâncias e separações que marcam as relações de parentesco, muitas vezes estendidas entre aldeias distintas, separadas por longas viagens pelos rios. Isso confere uma certa qualidade nostálgica a muitas de suas criações verbais, que pode ser encontrada também nas narrativas míticas. Estas, porém, não se referem apenas a sentimentos ou impressões de sujeitos determinados, tal como nos dois cantos acima citados. Elas tratam de temas diversos tais como o surgimento do céu e da terra, dos antepassados, dos animais e dos próprios brancos, entre outros episódios que constituem a base dos conhecimentos indígenas.

Os Guarani possuem também uma rica mitologia, bem como um vasto conjunto de rezas e cantos cerimoniais. São provas vivas de que as mudanças sociais não levam necessariamente ao desaparecimento dos conhecimentos tradicionais, muito embora dificultem bastante suas vidas e os processos de transmissão de seus cantos. O problema, aliás, não escapa à reflexão dos próprios cantadores-poetas, como vemos nessa tradução feita pelo poeta Douglas Diegues (a partir de um canto coletado por Guilhermo Sequera). Reproduzo, novamente, apenas um trecho:

Queremos

Encher a terra de vida

Nós os poucos (Mbyá) que sobramos

Nossos netos todos

Os abandonados todos

Queremos que todos vejam

Como a terra se abre como flor4

Notas

1. Como exemplo, veja o que diz o antropólogo Claude Lévi-Strauss em um artigo chamado "O desdobramento da representação nas artes da Ásia e da América" (publicado em Antropologia Estrutural. São Paulo, Cosac Naify, 2008).

2. Tradução de Pedro Cesarino.

3. Franchetto, Bruna. "Tolo Kuikúro: Diga cantando o que não pode ser dito falando”. in Invenção do Brasil, Revista do Museu Aberto do Descobrimento, Ministério da Cultura, 1997: 57-64.

4. Diegues, Douglas (Org.). Kosmofonia Mbya-Guarani. São Paulo, Mendonça & Provazi editores, 2006.

Habitações

Panorama da diversidade

|

|

Os Panará, como a grande maioria dos povos da família lingüística Jê, vivem em aldeias circulares na divisa dos estados de Mato Grosso e Pará. As residências encontram-se situadas na periferia do círculo. No centro, espaço para atividades políticas e rituais, localiza-se a Casa dos Homens. |

|

|

As aldeias dos Krahô (TO), povo da família lingüística Jê, seguem o ideal timbira de disposição das casas ao longo de uma larga via circular, cada qual ligada por um caminho radial ao pátio central. |

|

|

Os Gavião Parkatêjê (PA) são falantes do Timbira oriental (família Jê). Esta é uma de suas aldeias, a Kaikotore. Composta por 33 casas de alvenaria dispostas em círculo, possui cerca de 200 metros de diâmetro. Há um largo caminho ao redor, em frente às casas, e vários caminhos radiais que conduzem ao pátio central, onde se desenvolvem todas as atividades cerimoniais. |

|

|

Entre os Marubo, grupo da família lingüística Pano que habita o Vale do Javari (AM), a única construção habitada é a casa alongada, coberta de palha e de jarina da cumeeira ao chão, que se localiza no centro da aldeia. As construções que ficam ao redor, erguidas por pilotis, servem mais como depósitos e são de propriedade individual. |

|

|

Os Enawenê-Nawê (MT), grupo da família lingüística Aruaque, vivem em aldeias formadas por grandes casas retangulares e uma casa circular, localizada mais ou menos no centro, onde ficam guardadas as suas flautas. No pátio central, são realizados diversos rituais e jogos. |

|

|

Os Yanomami orientais e ocidentais costumam viver em uma casa agregando várias famílias, a maloca Toototobi (AM). Lá reúnem-se todos os membros da aldeia, sendo considerada como entidade política e econômica autônoma. |

|

|

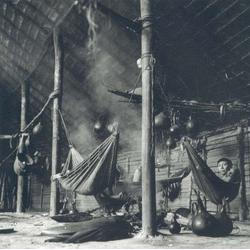

Aqui, uma habitação coletiva Yanomami vista de seu interior. |

|

|

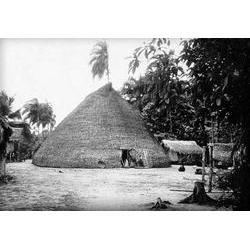

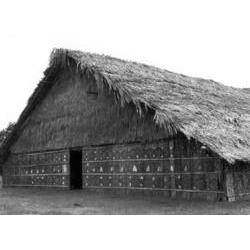

A maloca-museu São João, no rio Tiquié (AM), é um exemplo de como os chamados "índios da floresta", falantes de línguas das famílias Aruak e Tukano, da região da bacia do alto rio Negro, costumavam viver. Não é uma simples moradia comunitária, mas, também, um espaço fundamental para a realização de cerimônias, a trajetória primordial dos antepassados míticos. |

|

|

Os Palikur (AP) também são falantes de uma língua da família Aruak. Suas aldeias são construídas voltadas para o rio. A maior delas, Kumenê, tem suas casas dispostas em duas ruas paralelas. |

Índios e o meio ambiente

{{#slideshow id="oslide" imagens="http://img.socioambiental.org/d/769659-1/edit_5082183587_5bd627865b_b.jpg,http://img.socioambiental.org/d/769655-1/edit_4X-25.JPG,http://img.socioambiental.org/d/769652-3/edit_4X-18.JPG,http://img.socioambiental.org/d/769661-1/edit_ro__ayanomami.jpg":}}

Foto: diversos autores, veja aqui

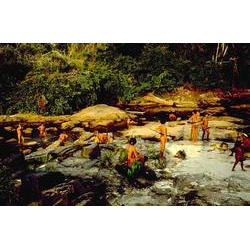

Mesmo não sendo “naturalmente ecologistas”, aos povos indígenas se deve reconhecer o crédito histórico de terem manejado os recursos naturais de maneira branda. Souberam aplicar estratégias de uso dos recursos que, mesmo transformando de maneira durável seu ambiente, não alteraram os princípios de funcionamento e nem colocaram em risco as condições de reprodução deste meio.

Diferentes concepções de "natureza"

Muitas vezes somos levados a pensar que as sociedades indígenas que vivem nas florestas tropicais são povos isolados, intocados, e que vivem “em harmonia” com os seus ambientes.A dificuldade em se compreender as concepções e as práticas indígenas relacionadas ao “mundo natural” e a tendência em aprisionar estes modos de vida extremamente complexos e elaborados na imagem idealizada de uma relação harmônica homem-natureza são exemplos de etnocentrismo.

A visão dos índios como homens "naturais", defensores inatos da natureza, deriva de uma concepção de natureza que é própria ao mundo ocidental moderno: a natureza como algo que deve permanecer intocado, alheio à ação humana. Mas o que os povos indígenas têm a dizer sobre o assunto é bem diferente.

As concepções indígenas de “natureza” variam bastante, pois cada povo tem um modo particular de conceber o meio ambiente e de compreender as relações que estabelece com ele. Porém, se algo parece comum a todos eles, é a idéia de que o “mundo natural” é antes de tudo uma ampla rede de inter-relações entre agentes, sejam eles humanos ou não-humanos. Isto significa dizer que os homens estão sempre interagindo com a “natureza” e que esta não é jamais intocada. Os Yanomami, por exemplo, utilizam a palavra urihi para se referir à "terra-floresta": entidade viva, dotada de um "sopro vital" e de um "princípio de fertilidade" de origem mítica. Urihi é habitada e animada por espíritos diversos, entre eles os espíritos dos pajés yanomami, também seus guardiões.

A sobrevivência dos homens e a manutenção da vida em sociedade, no que diz respeito, por exemplo, à obtenção dos alimentos e a proteção contra doenças, depende das relações travadas com esses espíritos da floresta. Dessa maneira, a natureza, para os Yanomami, é um cenário do qual não se separa a intervenção humana.

Parceiros na preservação ambiental

Apesar de não serem "naturalmente ecologistas", os índios têm consciência da sua dependência – não apenas física, mas sobretudo cosmológica – em relação ao meio ambiente. Em função disso, desenvolveram formas de manejo dos recursos naturais que têm se mostrado fundamentais para a preservação da cobertura florestal no Brasil.

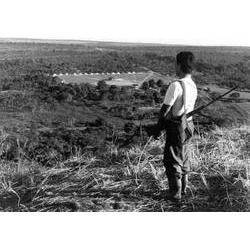

Trata-se de um fato visível nas regiões onde o desmatamento tem avançado com maior rapidez, como nos estados do Mato Grosso, Rondônia e sul do Pará. Em levantamento do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), por exemplo, as Terras Indígenas aparecem como verdadeiros oásis de florestas.

É fato que muitos povos indígenas, como os Suruí, Cinta-Larga e os Kayapó, tenham se atrelado ativamente a formas predatórias de exploração dos recursos naturais hoje em vigor na Amazônia, fazendo alianças principalmente com empresas madeireiras. Todavia, é preciso reconhecer que eles o fizeram submetidos a pressões concretas, contínuas, ilegais e como sócios menores desses negócios.

Hoje e no futuro, é preciso procurar mecanismos para potencializar as chances de os índios equacionarem favoravelmente o domínio de terras extensas com baixa demografia. Um desses mecanismos são as ainda incipientes formas de articulação de projetos indígenas com estratégias não-indígenas de uso sustentado de recursos naturais, sejam públicas ou privadas.

Panorama da Diversidade

Vista aérea do posto Diauarum: cerrado e floresta de transição (Alto Xingu – MT). Foto: Abril Imagens,1999.

A volta da caçada na floresta amazônica (Araweté – PA). Foto: Eduardo Viveiros de Castro, s/d.

Vista da aldeia do Meruri no cerrado (Bororo – MT). Foto: Luís Donisete B. Grupioni, s/d.

Serra da Bodoquena: vegetação de cerrado e mata calcária (Kadiwéu – MS). Foto: Correio do Estado, s/d.

Voltando da roça entre a savana e os campos alagados (Galibi Marworno – AP). Foto: Vincent Carelli, s/d.

Aldeia Rio Branco em Itanhaém: Mata Atlântica (Guarani –SP). Foto: José Novaes, s/d.

Redes indígenas de relações

Foto: Beto Ricardo, 2002

Introdução

As sociedades indígenas não se encontram em estado de total isolamento. Isso significa dizer que, antes de manterem relações com a sociedade brasileira, elas sempre mantiveram relações entre si. Em várias regiões, e de diversas maneiras, povos diferentes se inter-relacionavam por meio de guerras, de troca de objetos, de casamentos, de convites para festas, rituais etc.

Apesar de terem se transformado com o tempo, essas redes de relações não cessaram nos dias de hoje. Podem compreender tanto um pequeno grupo de povos vizinhos, como estender-se por toda uma região. Em alguns casos, são redes de troca muito complexas, nas quais cada sociedade possui um papel especializado. Em outros, as relações ocorrem apenas eventualmente.

Veja abaixo alguns exemplos:

Waiwai

Os Waiwai, localizados no norte do Pará e em Roraima, sempre travaram relações de várias naturezas – matrimonial, comercial e cerimonial – com as populações vizinhas. Tanto que, atualmente, depois do acirramento do contato com os não-índios, passaram a viver junto com outros povos, dentre eles, os Katuena, os Xereu e os Hixkaryana. Nas comunidades Waiwai, apesar de todos se designarem em certos momentos como Waiwai, cada grupo não abre mão de marcar a sua diferença, acentuando, quando preciso, até mesmo posições de rivalidade.

Região das Guianas

A região das Guianas se localiza no extremo norte da América do Sul e abrange, além do Brasil, a Guiana Francesa, o Suriname, a Guiana (ex-Guiana Inglesa) e parte da Venezuela. Essa região é também conhecida como “ilha guianense”, pois é circunscrita pelos rios Amazonas e Orinoco - ligados entre si pelo canal Casiquiare - e pelo Oceano Atlântico.

Uma miríade de povos indígenas habita essa região, produzindo um mosaico de línguas e culturas que se comunicam por meio de redes de relações que tem se mantido ao longo dos séculos, mesmo sofrendo transformações bruscas. Navegando em grandes canoas, as populações guianenses do passado cruzavam rios e mares em expedições guerreiras, trocavam mercadorias, esposas, víveres e toda sorte de serviços rituais. Com a colonização européia e a drástica redução da população indígena em toda Amazônia, essas redes foram fragmentadas e redirecionadas, dando a impressão de que os grupos que lá habitam hoje em dia não passam de sombras de um passado glorioso. No entanto, as populações de língua Karib e Aruak, os pequenos grupos Tupi e os Yanomami, entre tantos outros, mantém vivas suas redes, incorporando, além das populações indígenas, espíritos xamânicos e todos os tipos de não-índios que compõem seus universos.

Alto rio Negro

A região do alto rio Negro revela vastas redes de relações entre os diversos povos indígenas que lá habitam. A começar pelo fato de que é regra nessas sociedades cada homem casar-se com uma mulher de outro grupo, que, necessariamente, deve falar uma língua diferente. Desse modo, os Tukano, os Arapaso, os Desana, os Tariana, os Tuyuka, entre tantos outros, não podem ser considerados como grupos fechados, e sim como unidades sempre abertas e dispostas à troca.

As relações entre os grupos do alto rio Negro não têm apenas o aspecto de aliança. Revelam também um complexo sistema hierárquico. Casam-se entre si aqueles que são considerados “índios do rio”, por habitarem regiões navegáveis, geralmente falantes de línguas da família Tukano ou Aruak. Por sua vez, os índios de língua Maku (“índios da floresta”), que habitam os interflúvios da região, são relegados por estes a uma posição de marginalidade.

Os “índios do rio” não se casam com os Maku e tampouco se prestam a aprender a sua língua, alegando que estes não seguem os padrões corretos de residência e se casam com pessoas que falam a mesma língua, o que lhes soa absurdo. No entanto, ambos mantêm relações constantes. Por exemplo, os “índios do rio” fornecem peixe e mandioca aos Maku, recebendo, em troca, carne e serviços.

Alto Xingu

A região do alto Xingu representa, no território brasileiro, o cenário das mais intensas redes de relações entre diferentes povos indígenas, agrupando sociedades de línguas Jê, Tupi, Karib, Aruak e Trumai.

No alto Xingu, antigos conflitos deram lugar a relações pacíficas, que incluem trocas de objetos e rituais. Como observou o antropólogo Eduardo Galvão, na época de criação do Parque Indígena do Xingu (início da década de 1960), os diferentes povos acabaram por se especializar na confecção ou extração de um determinado item, de modo a poder ingressar na rede de trocas. Assim, os Waujá confeccionavam peças de cerâmica; os Kamayurá, arcos de madeira preta; os Kuikuro e os Kalapalo, colares de caramujo, e assim por diante.

Até hoje, são os rituais que sedimentam uma linguagem comum entre todos. No kwarup, rende-se homenagem a um chefe falecido recentemente, que se estende a outros falecidos estimados. O yawarí se realiza a propósito de mortos mais antigos e também da iniciação dos rapazes. Ambos os rituais fortalecem a articulação entre os diversos povos, marcando de modo simbólico a oposição entre a ferocidade guerreira (convidados simulam ataques à aldeia dos anfitriões) e a reciprocidade regrada (troca de objetos e serviços).