Mudanças entre as edições de "Povo:Zo'é"

- Autodenominação

- Onde estão Quantos são

- PA 331 (Iepé, 2022)

- Família linguística

- Tupi-Guarani

m (Sou um robo e fiz mudancinhas. Favor verificar.) |

|||

| (39 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||

| Linha 1: | Linha 1: | ||

| − | Localizados numa área de | + | Localizados numa área de densas florestas, entre os rios Cuminapanema e Erepecuru, norte do Pará. Em situação de recente contato, os Zo'é convivem com agentes de assistência há apenas três décadas, mantendo vigorosamente suas formas de organização social e territorial. |

| − | + | == Nome e língua == | |

| − | === | + | |

| − | + | ||

| − | + | {{#miniatura: right | |

| + | |Foto: Os Zo'e durante uma oficina de Letramento, Dominique Gallois, 2017 | ||

| + | |https://galeria.socioambiental.org/filestore/5/2/6/8/4_f54a65283e04d93/52684scr_8d884e9b4241947.jpg }} | ||

| + | '''Nome''' | ||

| − | + | O pronome ''jo’é'' [zo’é], “nós mesmos”, se consolidou aos poucos como a autodenominação, que diferencia este povo dos não-índios, chamados ''kirahi''. No final dos anos 1980, quando começaram a conviver com missionários e com servidores da Funai, esse termo não era usado para designar a si mesmos, mas para identificar qualquer pessoa que adquirisse alguma proximidade e que passava, então, a ser considerada “gente como nós”. O pronome se transforma em etnônimo quando os Zo’é aprendem a se pensar como “índios”, uma categoria antes desconhecida por eles e que só poderia surgir da trajetória de convivência com diferentes grupos de não-indígenas. | |

| − | + | O termo ''Poturu'', ou ''Poturujara'', difundido inicialmente como nome dos índios do Cuminapanema, designa tão somente a madeira da árvore utilizada para confeccionar os adornos labiais ''embe’pot''. “''Poturu!''” respondiam os Zo’é, quando alguém apontava para seus rostos, buscando saber seu nome. | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | + | '''Língua''' | |

| + | Os Zo’é são falantes de uma língua Tupi-Guarani, do tronco Tupi. Nos últimos quatro anos, um número significativo de jovens e todos os chefes de aldeia aprenderam a se comunicar em português. Cerca de 20 jovens estão escrevendo e lendo em sua língua, apropriando-se da grafia proposta em estudos linguísticos (Cabral, 2013). | ||

| − | |||

<!-- Seção escrita por [[Usuário:Dominique T. Gallois|Dominique T. Gallois]]. --> | <!-- Seção escrita por [[Usuário:Dominique T. Gallois|Dominique T. Gallois]]. --> | ||

== Histórico do contato == | == Histórico do contato == | ||

| − | Os | + | '''Experiências de contato e de convivência com ''Kirahi''''' |

| + | |||

| + | Os então chamados “Índios do Cuminapanema” foram apresentados ao mundo em 1989, em reportagens que enfatizavam sua “pureza” e “fragilidade” e os descrevendo como um dos últimos grupos “intactos” na Amazônia. E justamente por serem um dos raros grupos ainda “não atingidos” nem pela mensagem evangélica, nem pela assistência oficial, os Zo’é atraíram a atenção da Missão Novas Tribos - MNT, que inicia seu trabalho na região em 1982. Foram cinco anos de sucessivas entradas e saídas das aldeias, para “pacificar” os Zo’é, até que em 1987 eles instalaram sua base “Esperança” na porção sul da atual TI Zo’é. Ali, passaram a controlar sozinhos o processo de acomodação dos Zo’é à nova situação, até a Funai assumir a área em 1991. | ||

| + | |||

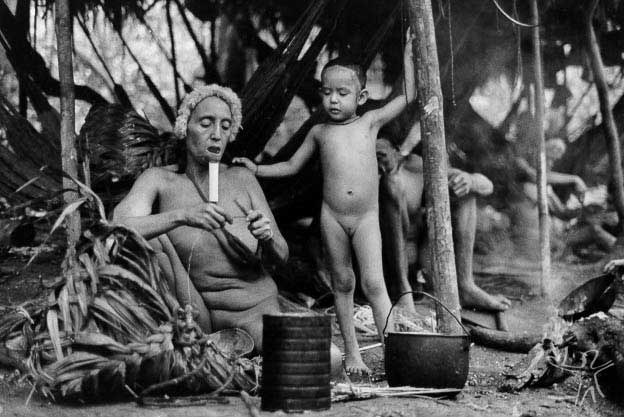

{{#miniatura: left | {{#miniatura: left | ||

|Foto: Dominique Gallois, 1991 | |Foto: Dominique Gallois, 1991 | ||

| − | |https://img.socioambiental.org/d/281182-1/zoe_4.jpg | + | |https://img.socioambiental.org/d/281182-1/zoe_4.jpg }} |

| + | |||

| + | No entanto, os Zo’é já tinham experiências de encontro com não-índios desde muito tempo. Relatam inclusive a saída de uma mulher, que viajou até Santarém de onde acabou voltando, provavelmente no final do século XIX. No final dos anos 1960, seu território passou a ser percorrido por caçadores de felinos, conhecidos como “gateiros”. Os Zo’é encontravam em suas trilhas, gaiolas, ferramentas abandonadas, restos de acampamentos. Também encontravam vestígios de coletores de castanha. Eram contatos indiretos, ou, como dizem os Zo’é, “sem carne/sem corpo”, pois não viam os forasteiros. Em 1975, eles foram surpreendidos por visitas mais espetaculares, quando um helicóptero do Instituto de Estudos e Pesquisas do Pará despejou embrulhos com roupas e objetos sobre a aldeia Kejã. | ||

| + | Foi também com presentes lançados por avião ou dependurados no caminho das aldeias que os membros da Missão Novas Tribos se aproximaram. Entre 1982 e 1987, eles estiveram várias vezes em acampamentos ou aldeias, saindo rapidamente. Segundo os Zo’é, muitas pessoas ficavam doentes na sequência dessas visitas e, como os missionários demoravam meses para voltar, as pessoas acometidas por doenças pulmonares morriam. Eles também relatam que resolveram se deslocar rumo ao sul, em busca de uma explicação para esse “sopro” de doenças e para pegar mais objetos, chegando finalmente à Base “Esperança” em outubro de 1987, data oficial do “contato” com a MNT. | ||

| + | Após essa notícia, a Funai cria o PINC Cuminapanema, subordinado à 4ª SUER/Funai em Belém (Port.1.061 de 22 de maio de 1987). No ano seguinte, o convênio 008/1998 celebrado entre a Funai e a MNT veda sua atuação em áreas de índios isolados. Mas a missão não se retira e continua seu trabalho junto aos Zo’é. | ||

| + | {{#miniatura: right | ||

| + | |Foto: Luis Donisete B. Grupioni/1989 | ||

| + | |https://img.socioambiental.org/d/281189-1/zoe_7.jpg | ||

}} | }} | ||

| − | |||

| − | + | Em janeiro de 1989, a missão alerta a Funai sobre a precária situação de saúde dos índios. O sertanista Sidney Possuelo consegue apoio da imprensa e pode assim realizar uma primeira visita à área. Numa segunda viagem, pouco tempo depois, a equipe da Funai verifica que a situação de saúde estava piorando e começa a planejar um trabalho mais sistemático. Durante mais de um ano, os Zo’é assistiram à convivência tensa entre as equipes da Funai e da Missão Novas Tribos, cada uma com sua base, entre as quais eles continuaram circulando para obter remédios e objetos industrializados. Quando conseguiu recursos e pessoal adequados para assumir um trabalho de assistência que abrangeria a totalidade das quatro aldeias existentes na época, a Funai retirou os missionários da área, em outubro de 1991. | |

| + | A partir desse momento, os sucessivos responsáveis pelo PINC Cuminapanema, orientados pelo Departamento de Índios Isolados -DII/Funai, desempenham ações de proteção do povo Zo’é e de sua terra, em formatos que irão variar sensivelmente ao longo dos anos. Foi somente a partir de dezembro de 2009, com a reestruturação da Funai que o órgão indigenista amplia a atuação da então Coordenação Geral de Índios Isolados - CGII, incluindo a proteção às populações de recente contato, entre eles os Zo’é. A Frente de Proteção Etnoambiental Cuminapanema – FPEC, é criada em 2011 (Portaria Nº 1816/PRES, de 30 de dezembro de 2011) e desde então segue novas diretrizes para a promoção da integridade cultural e territorial do povo Zo’é. | ||

| − | Em | + | == O processo de demarcação da TI Zo'é == |

| + | {{#miniatura: left | ||

| + | |Foto: Reunião de chefes Zo'é, Leonardo Viana Braga, 2018 | ||

| + | |https://galeria.socioambiental.org/filestore/5/2/6/9/1_c969ffb8ac0685f/52691scr_f6158b8f1a3b002.jpg}} | ||

| + | Em 1987, a Funai procedeu à interdição da Área Indígena Cuminapanema/Urucuriana, com uma extensão de aproximadamente 2.059.700 hectares, ao sul do [https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/3885 Parque Indígena de Tumucumaque], nos municípios de Alenquer e Óbidos, Pará (Port. n.4.098 de 30.12.1987). A interdição visava dar condições de trabalho às equipes de localização e contato, na identificação de numerosas referências de índios isolados na região, levantadas pelo então Departamento de Índios Isolados – DII. Na época, a Funai já conhecia a presença dos Zo'é nesta área através de informações repassadas pela Missão Novas Tribos, que já tinha localizado este povo em 1982. | ||

| − | + | Os trabalhos de identificação e delimitação da Terra Indígena Zo'é aconteceram entre 1996 e 1998, com a participação ativa dos Zo'é e de vários técnicos e especialistas, em muitas etapas. A primeira, de estudos antropológicos, incluiu a preparação da comunidade indígena para que os Zo'é pudessem acompanhar todos os procedimentos da regularização de seu território. A Portaria 309 de 04.04.1997 constituiu o Grupo de Trabalho cujo relatório de identificação e delimitação foi submetido ao Departamento de Identificação e Delimitação – DID/Funai em novembro de 1998. | |

| + | {{#miniatura: right | ||

| + | |Foto: Zo'é trabalhando na construção de novas casas, Leonardo Viana Braga, 2018 | ||

| + | |https://galeria.socioambiental.org/filestore/5/2/6/9/0_eedce20393fa4de/52690scr_4bbc991f8b7ca54.jpg}} | ||

| + | A demarcação física da Terra Indígena, com 668.565 hectares, foi realizada entre 1999 e 2000, por uma empresa contratada pela Funai. A homologação e o registro da Terra Indígena demarcada no Serviço de Patrimônio da União - SPU, foram consagrados por Decreto presidencial (s/n) publicado no Diário Oficial da União em 22 de dezembro de 2009. | ||

| − | + | Em 2008, a pedido do Ministério Público Federal, foi criada uma faixa de amortecimento em volta da Terra Indígena. Esta Zona Intangível das Florestas Estaduais Trombetas e Paru não poderia receber nenhum tipo de exploração econômica para evitar a contaminação dos índios em situação de recente contato. Com a aprovação do Plano de Manejo da FLOTA do Trombetas pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente do Pará, a faixa foi incorporada no zoneamento da Unidade, conforme plano de manejo. | |

| + | <!-- Seção escrita por [[Usuário:Dominique T. Gallois|Dominique T. Gallois]]. --> | ||

| − | + | == Estações e ritmos das atividades produtivas == | |

{{#miniatura: left | {{#miniatura: left | ||

| − | |Foto: | + | |Foto:Índios Zo'é finalizando uma rede de fibra de castanheira, Flora Dias Cabalzar, 2016. |

| − | |https:// | + | | https://galeria.socioambiental.org/filestore/5/2/6/8/5_7ed184682c27e1c/52685scr_a5f3ac836c6e409.jpg}} |

| − | + | ||

| − | + | O caráter sazonal de alguns recursos dos quais os Zo'é se utilizam conforma a dinâmica de circulação das famílias pelo território e também repercute nos movimentos de aproximação e distanciamento entre essas famílias. | |

| + | No tempo das chuvas, de fevereiro a julho, que acontecem os períodos mais prolongados de dispersão das famílias pelo território, quando são realizadas grandes caçadas, principalmente de coatá gordo e de tucano. No início das chuvas, as famílias também se deslocam para a beira de igarapés, aproveitando o volume das águas para caçar urubu-rei, usando peixes podres como iscas. Instalados nos acampamentos, retornam às aldeias para buscar farinha, preparada com antecedência e estocada nas casas; quando ela acaba, permanecem alguns dias para preparar mais farinha, beiju e tapioca. | ||

| + | |||

| + | O período ideal para a caça de ''kwata'' (macaco-aranha ou coamba) vai de março a maio, período denominado ''kwata ike'', quando estão gordos. Montam-se acampamentos específicos, de onde os homens saem para as serras, em busca dos macacos. No final desse período, em maio, tucanos, araras e papagaios já estão comendo frutas de palmeiras. É a estação chamada de ''token ike'', do “tucano gordo”, que dura cerca de um mês e meio, quando bandos numerosos de aves vêm comer patauá ou açaí, em locais de concentração de frutas. Já é no final da estação chuvosa e início da estação seca que porcos queixadas e caititus estão gordos, motivando saídas frequentes de grupos de homens nas trilhas das varas de porcos. | ||

| + | Entre os recursos mais valorizados nesse calendário do tempo das chuvas, a castanha-do-Brasil é um alimento básico na dieta. Os Zo´é colhem os ouriços a partir de janeiro e consomem amêndoas em profusão durante toda a estação chuvosa; durante o verão, colhem ouriços ainda verdes e continuam comendo castanha o ano todo, em preparos diversos com produtos da mandioca ou carnes. Como é também nesse período que muitas frutas amadurecem, é comum interromper o movimento de dispersão entre acampamentos para realizar uma festa, quando se distribui grande quantidade de bebida fermentada ''sepy''. | ||

| − | + | {{#miniatura: right | |

| − | + | |Foto: Refeição familiar dos Zo'é, Leonardo Viana Braga, 2017. | |

| − | + | |https://galeria.socioambiental.org/filestore/5/2/6/8/9_9e70545c4b7fee0/52689scr_5d2f4b741f6cd92.jpg}} | |

| − | |||

| − | |||

| − | + | A estação seca, de final de julho até o início de janeiro, é marcada pelo trabalho nas roças. É quando a vida nas aldeias se intensifica, sendo um período de maior aproximação entre grupos familiares. Isso não significa que as famílias não mantenham, no verão, outras atividades que as leve a deixar a aldeia. Saem para buscar frutas da estação, como o açaí que é trazido em grandes cachos. Mas sobretudo saem para pescar com timbó, com anzóis, ou ainda com flecha ou zagaia. | |

| − | + | No verão, também acontecem expedições de caça, em geral mais curtas e só entre homens, já que as mulheres ficam nas aldeias cuidando das roças. Além disso, como muitas famílias mantêm cultivos em mais de uma aldeia, deslocam-se para dar conta de todas as roças. O corte, queima e limpeza das roças se prolonga até dezembro, meados de janeiro, quando a castanha está de novo madura, e os Zo'é limpam a roça da mandioca que brotou e fazem novo plantio. | |

| − | + | A mandioca é o principal cultivo, com uma variedade de produtos: farinha, beiju, tapioca, tucupi. As mulheres, inclusive com colaboração dos homens para ralar as raízes, dedicam muito de seu tempo ao processamento da mandioca: descascar, ralar, espremer no tipiti, peneirar, torrar farinha. Os Zo'é também cultivam pimenta, batata doce, cará, banana, mamão, caju, goiaba, graviola, manga, urucum, algodão, cuia, cabaça, curauá e cana de flecha. | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

<!-- Seção escrita por [[Usuário:Dominique T. Gallois|Dominique T. Gallois]]. --> | <!-- Seção escrita por [[Usuário:Dominique T. Gallois|Dominique T. Gallois]]. --> | ||

| − | == | + | == População == |

{{#miniatura: left | {{#miniatura: left | ||

| − | |Foto: | + | |Foto: Distribuição de bebida sepy durante uma festa dos Zo'é, Leonardo Viana Braga, 2017 |

| − | |https:// | + | |https://galeria.socioambiental.org/filestore/5/2/7/4/6_cd584b0ad074849/52746scr_dcd3b057e91c8af.jpg}} |

| − | + | A população Zo'é praticamente dobrou nos últimos vinte anos: eram 172 em 1998, à época da identificação da TI, e são hoje 315 pessoas (FPEC-Funai, 2019). | |

| − | + | Os Zo'é subdividem-se em quatro grupos locais (iwan), distribuídos em determinadas áreas territoriais, onde estão suas aldeias antigas e recentes e seus acampamentos. Constituem agregados de famílias extensas que ocupam aldeias próximas cuja composição sofre constantes alterações em função das alianças matrimoniais e das parcerias estabelecidas para ocupar novas áreas. | |

| − | + | Nos últimos anos, ocorreu um processo significativo de abertura de aldeias, que hoje totalizam 47. Na época da instalação da Funai, eram apenas 4. Essas pequenas aldeias são ocupadas por poucas famílias, que circulam entre distintos assentamentos. Esse notável processo de dispersão recente está relacionado a vários fatores, entre eles o apoio logístico que receberam tanto da Funai como de outros parceiros. Dispor de equipamentos de transporte e comunicação trouxe maior segurança às famílias que se deslocam e permanecem em aldeias distantes da Base da FPEC-Funai. Além disso, atividades de formação e informação realizadas nesse período mobilizaram os Zo'é a percorrer áreas onde antes temiam a possível presença de inimigos. Agora confiantes em avançar em relação aos percursos conhecidos pelos antigos, abriram novos caminhos e acampamentos, alguns deles logo transformados em aldeias. A dispersão redunda em vigilância e essa promove incursões em áreas onde há fartura de recursos, como nas margens de rios maiores que os antigos Zo'é não ocupavam tão intensamente. | |

| − | + | == Planejando como vamos continuar vivendo bem no futuro: Jo'e rekoha bokitute ram == | |

| + | {{#miniatura: right | ||

| + | |Foto: Os Zo'e durante uma oficina de Letramento, Hugo Prudente, 2018 | ||

| + | |https://galeria.socioambiental.org/filestore/5/2/6/8/6_92ae3e7baf9ad67/52686scr_d2b118ef8ea028d.jpg }} | ||

| − | + | Em novembro de 2019, os Zo'é pactuaram seu Plano de Gestão Territorial e Ambiental – PGTA, onde definem suas prioridades para o futuro e definem as diretrizes para defender a integridade de sua terra e portanto, de sua qualidade de vida. Nesse documento, afirmam: “queremos que nossos filhos sigam ocupando vastamente o nosso território”, colocando o processo de dispersão de aldeias como um dos fundamentos do bem-viver. | |

| − | |||

| − | + | No PGTA também dedicam especial atenção à fiscalização e vigilância da porção sul da Terra Indígena, onde a Funai constatou a presença de invasores interessados em explorar os castanhais. Para os Zo'é, que fazem uso intensivo da castanha, especialmente mas não apenas em sua alimentação, é prioritária a fiscalização dessa região, impedindo o retorno dos invasores. | |

| − | |||

| − | |||

<!-- Seção escrita por [[Usuário:Dominique T. Gallois|Dominique T. Gallois]]. --> | <!-- Seção escrita por [[Usuário:Dominique T. Gallois|Dominique T. Gallois]]. --> | ||

== Fontes de informação == | == Fontes de informação == | ||

<div class="well"> | <div class="well"> | ||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

<ul> | <ul> | ||

| − | <li> | + | <li>CABRAL, Ana Suely.Uma escrita para a Língua Zo'é. Brasília: Lalli/Unb/Funai, 2013.</li> |

</ul> | </ul> | ||

| − | |||

| − | |||

<ul> | <ul> | ||

<li>GALLOIS, Dominique Tilkin. De arredio a isolado : perspectivas de autonomia para os povos indígenas isolados. In: GRUPIONI, Luís Donisete Benzi (Org.). Índios no Brasil. São Paulo : Secretaria Municipal de Cultura, 1992. p. 121-34.</li> | <li>GALLOIS, Dominique Tilkin. De arredio a isolado : perspectivas de autonomia para os povos indígenas isolados. In: GRUPIONI, Luís Donisete Benzi (Org.). Índios no Brasil. São Paulo : Secretaria Municipal de Cultura, 1992. p. 121-34.</li> | ||

</ul> | </ul> | ||

| − | |||

| − | |||

<ul> | <ul> | ||

<li>--------. Essa incansável tradução : entrevista. Sexta Feira: Antropologia, Artes e Humanidades, São Paulo : Pletora, n. 6, p. 103-21, 2001.</li> | <li>--------. Essa incansável tradução : entrevista. Sexta Feira: Antropologia, Artes e Humanidades, São Paulo : Pletora, n. 6, p. 103-21, 2001.</li> | ||

</ul> | </ul> | ||

| − | |||

| − | |||

<ul> | <ul> | ||

<li>--------. Tupi do Cuminapanema : eles se chamam Zo'É. In: RICARDO, Carlos Alberto (Ed.). Povos Indígenas no Brasil : 1991/1995. São Paulo : Instituto Socioambiental, 1996. p. 280-7.</li> | <li>--------. Tupi do Cuminapanema : eles se chamam Zo'É. In: RICARDO, Carlos Alberto (Ed.). Povos Indígenas no Brasil : 1991/1995. São Paulo : Instituto Socioambiental, 1996. p. 280-7.</li> | ||

</ul> | </ul> | ||

| − | |||

| − | |||

<ul> | <ul> | ||

| − | <li>-------- | + | <li>--------. Zo'É. In: ASSIS, Rogério. São Paulo: Terceiro Nome, 2013.</li> |

| + | </ul> | ||

| + | <ul> | ||

| + | <li>--------. Sobre alguns modos zo’e de fazer coletivos e lideranças”. In: FAJARDO GRUPIONI, D.; Andrade, L. M. M. Entre águas bravas e mansas: índios e quilombolas em Oriximiná. São Paulo: CPI-SP/Iepé, 2015.</li> | ||

</ul> | </ul> | ||

| − | |||

| − | |||

<ul> | <ul> | ||

<li>GALLOIS, Dominique Tilkin; GRUPIONI, Luís Donisete Benzi. O índio na Missão Novas Tribos. In: WRIGHT, Robin (Org.). Transformando os Deuses : os múltiplos sentidos da conversão entre os povos indígenas no Brasil. Campinas : Unicamp, 1999. p. 77-130.</li> | <li>GALLOIS, Dominique Tilkin; GRUPIONI, Luís Donisete Benzi. O índio na Missão Novas Tribos. In: WRIGHT, Robin (Org.). Transformando os Deuses : os múltiplos sentidos da conversão entre os povos indígenas no Brasil. Campinas : Unicamp, 1999. p. 77-130.</li> | ||

</ul> | </ul> | ||

| − | |||

| − | |||

<ul> | <ul> | ||

<li>--------. A redescoberta dos amáveis selvagens. In: RICARDO, Carlos Alberto (Ed.). Povos Indígenas no Brasil : 1987/88/89/90. São Paulo : Cedi, 1991. p. 209-14. (Aconteceu Especial, 18)</li> | <li>--------. A redescoberta dos amáveis selvagens. In: RICARDO, Carlos Alberto (Ed.). Povos Indígenas no Brasil : 1987/88/89/90. São Paulo : Cedi, 1991. p. 209-14. (Aconteceu Especial, 18)</li> | ||

</ul> | </ul> | ||

| − | |||

| − | |||

<ul> | <ul> | ||

<li>GALLOIS, Dominique Tilkin; HAVT, Nadja. Relatório de identificação da Terra Indígena Zo'é : Portaria 309/PRES/Funai - 04.04.97. São Paulo : Funai, 1998.</li> | <li>GALLOIS, Dominique Tilkin; HAVT, Nadja. Relatório de identificação da Terra Indígena Zo'é : Portaria 309/PRES/Funai - 04.04.97. São Paulo : Funai, 1998.</li> | ||

</ul> | </ul> | ||

| − | |||

| − | |||

<ul> | <ul> | ||

<li>HAVT, Nadja. De algumas questões sobre a participação de “índios isolados” no processo de regularização fundiária : o exemplo dos Zo’É. In: GRAMKOW, Márcia Maria (Org.). Demarcando terras indígenas II : experiências e desafios de um projeto de parceria. Brasília : Funai/PPTAL/GTZ, 2002. p. 85-94.</li> | <li>HAVT, Nadja. De algumas questões sobre a participação de “índios isolados” no processo de regularização fundiária : o exemplo dos Zo’É. In: GRAMKOW, Márcia Maria (Org.). Demarcando terras indígenas II : experiências e desafios de um projeto de parceria. Brasília : Funai/PPTAL/GTZ, 2002. p. 85-94.</li> | ||

</ul> | </ul> | ||

| − | |||

| − | |||

<ul> | <ul> | ||

| − | <li> | + | <li>--------. Representações do Ambiente e da Territorialidade entre os Zo’é/PA. Dissertação de Mestrado. FFLCH/USP, 2001.</li> |

</ul> | </ul> | ||

| − | |||

| − | |||

<ul> | <ul> | ||

| − | <li> | + | <li>Iepé & FPEC/Funai. Jo’e bokitute ram: planejando como vamos continuar vivendo bem no futuro. Plano de Gestão Territorial e Ambiental da TI Zo’é. São Paulo: Iepé, 2019.<ul> |

| + | <li> | ||

| + | </ul> | ||

| + | <li> Braga, Leonardo Viana. Micropeças sobre gênero e caçada junto aos Zo’é. In: Fajardo Grupioni, D.; Andrade, L. M. 2015. Entre águas bravas e mansas: | ||

| + | índios e quilombolas em Oriximiná. São Paulo: CPI-SP/Iepé, 2015.</li> | ||

</ul> | </ul> | ||

| − | |||

| − | |||

<ul> | <ul> | ||

| − | <li> | + | <li>---------. Pani'em: um esboço sobre os modos de saber entre os Zo'é. Dissertação de mestrado. FFLCH/USP, 2017.</li> |

</ul> | </ul> | ||

| − | |||

| − | |||

<ul> | <ul> | ||

| − | <li> | + | <li> Ribeiro, Fabio N. “Os Zo’é e as metamorfoses do fundamentalismo evangélico”. In: Fajardo Grupioni, D.; Andrade, L. M. 2015. Entre águas bravas e mansas: índios e quilombolas em Oriximiná. São Paulo: CPI-SP/Iepé, 2015.</li> |

</ul> | </ul> | ||

| − | |||

| − | |||

<ul> | <ul> | ||

| − | <li> | + | <li>---------. Encontros Zo’é nas Guianas. Tese de doutorado. FFLCH/USP, 2019.</li> |

</ul> | </ul> | ||

</div> | </div> | ||

| Linha 177: | Linha 166: | ||

{{#set:Povo Id=321}} | {{#set:Povo Id=321}} | ||

</noinclude> | </noinclude> | ||

| + | [[Categoria:Povos indígenas no Pará]] | ||

Edição atual tal como às 14h01min de 8 de maio de 2024

Localizados numa área de densas florestas, entre os rios Cuminapanema e Erepecuru, norte do Pará. Em situação de recente contato, os Zo'é convivem com agentes de assistência há apenas três décadas, mantendo vigorosamente suas formas de organização social e territorial.

Nome e língua

Nome

O pronome jo’é [zo’é], “nós mesmos”, se consolidou aos poucos como a autodenominação, que diferencia este povo dos não-índios, chamados kirahi. No final dos anos 1980, quando começaram a conviver com missionários e com servidores da Funai, esse termo não era usado para designar a si mesmos, mas para identificar qualquer pessoa que adquirisse alguma proximidade e que passava, então, a ser considerada “gente como nós”. O pronome se transforma em etnônimo quando os Zo’é aprendem a se pensar como “índios”, uma categoria antes desconhecida por eles e que só poderia surgir da trajetória de convivência com diferentes grupos de não-indígenas. O termo Poturu, ou Poturujara, difundido inicialmente como nome dos índios do Cuminapanema, designa tão somente a madeira da árvore utilizada para confeccionar os adornos labiais embe’pot. “Poturu!” respondiam os Zo’é, quando alguém apontava para seus rostos, buscando saber seu nome.

Língua Os Zo’é são falantes de uma língua Tupi-Guarani, do tronco Tupi. Nos últimos quatro anos, um número significativo de jovens e todos os chefes de aldeia aprenderam a se comunicar em português. Cerca de 20 jovens estão escrevendo e lendo em sua língua, apropriando-se da grafia proposta em estudos linguísticos (Cabral, 2013).

Histórico do contato

Experiências de contato e de convivência com Kirahi

Os então chamados “Índios do Cuminapanema” foram apresentados ao mundo em 1989, em reportagens que enfatizavam sua “pureza” e “fragilidade” e os descrevendo como um dos últimos grupos “intactos” na Amazônia. E justamente por serem um dos raros grupos ainda “não atingidos” nem pela mensagem evangélica, nem pela assistência oficial, os Zo’é atraíram a atenção da Missão Novas Tribos - MNT, que inicia seu trabalho na região em 1982. Foram cinco anos de sucessivas entradas e saídas das aldeias, para “pacificar” os Zo’é, até que em 1987 eles instalaram sua base “Esperança” na porção sul da atual TI Zo’é. Ali, passaram a controlar sozinhos o processo de acomodação dos Zo’é à nova situação, até a Funai assumir a área em 1991.

No entanto, os Zo’é já tinham experiências de encontro com não-índios desde muito tempo. Relatam inclusive a saída de uma mulher, que viajou até Santarém de onde acabou voltando, provavelmente no final do século XIX. No final dos anos 1960, seu território passou a ser percorrido por caçadores de felinos, conhecidos como “gateiros”. Os Zo’é encontravam em suas trilhas, gaiolas, ferramentas abandonadas, restos de acampamentos. Também encontravam vestígios de coletores de castanha. Eram contatos indiretos, ou, como dizem os Zo’é, “sem carne/sem corpo”, pois não viam os forasteiros. Em 1975, eles foram surpreendidos por visitas mais espetaculares, quando um helicóptero do Instituto de Estudos e Pesquisas do Pará despejou embrulhos com roupas e objetos sobre a aldeia Kejã. Foi também com presentes lançados por avião ou dependurados no caminho das aldeias que os membros da Missão Novas Tribos se aproximaram. Entre 1982 e 1987, eles estiveram várias vezes em acampamentos ou aldeias, saindo rapidamente. Segundo os Zo’é, muitas pessoas ficavam doentes na sequência dessas visitas e, como os missionários demoravam meses para voltar, as pessoas acometidas por doenças pulmonares morriam. Eles também relatam que resolveram se deslocar rumo ao sul, em busca de uma explicação para esse “sopro” de doenças e para pegar mais objetos, chegando finalmente à Base “Esperança” em outubro de 1987, data oficial do “contato” com a MNT. Após essa notícia, a Funai cria o PINC Cuminapanema, subordinado à 4ª SUER/Funai em Belém (Port.1.061 de 22 de maio de 1987). No ano seguinte, o convênio 008/1998 celebrado entre a Funai e a MNT veda sua atuação em áreas de índios isolados. Mas a missão não se retira e continua seu trabalho junto aos Zo’é.

Em janeiro de 1989, a missão alerta a Funai sobre a precária situação de saúde dos índios. O sertanista Sidney Possuelo consegue apoio da imprensa e pode assim realizar uma primeira visita à área. Numa segunda viagem, pouco tempo depois, a equipe da Funai verifica que a situação de saúde estava piorando e começa a planejar um trabalho mais sistemático. Durante mais de um ano, os Zo’é assistiram à convivência tensa entre as equipes da Funai e da Missão Novas Tribos, cada uma com sua base, entre as quais eles continuaram circulando para obter remédios e objetos industrializados. Quando conseguiu recursos e pessoal adequados para assumir um trabalho de assistência que abrangeria a totalidade das quatro aldeias existentes na época, a Funai retirou os missionários da área, em outubro de 1991. A partir desse momento, os sucessivos responsáveis pelo PINC Cuminapanema, orientados pelo Departamento de Índios Isolados -DII/Funai, desempenham ações de proteção do povo Zo’é e de sua terra, em formatos que irão variar sensivelmente ao longo dos anos. Foi somente a partir de dezembro de 2009, com a reestruturação da Funai que o órgão indigenista amplia a atuação da então Coordenação Geral de Índios Isolados - CGII, incluindo a proteção às populações de recente contato, entre eles os Zo’é. A Frente de Proteção Etnoambiental Cuminapanema – FPEC, é criada em 2011 (Portaria Nº 1816/PRES, de 30 de dezembro de 2011) e desde então segue novas diretrizes para a promoção da integridade cultural e territorial do povo Zo’é.

O processo de demarcação da TI Zo'é

Em 1987, a Funai procedeu à interdição da Área Indígena Cuminapanema/Urucuriana, com uma extensão de aproximadamente 2.059.700 hectares, ao sul do Parque Indígena de Tumucumaque, nos municípios de Alenquer e Óbidos, Pará (Port. n.4.098 de 30.12.1987). A interdição visava dar condições de trabalho às equipes de localização e contato, na identificação de numerosas referências de índios isolados na região, levantadas pelo então Departamento de Índios Isolados – DII. Na época, a Funai já conhecia a presença dos Zo'é nesta área através de informações repassadas pela Missão Novas Tribos, que já tinha localizado este povo em 1982.

Os trabalhos de identificação e delimitação da Terra Indígena Zo'é aconteceram entre 1996 e 1998, com a participação ativa dos Zo'é e de vários técnicos e especialistas, em muitas etapas. A primeira, de estudos antropológicos, incluiu a preparação da comunidade indígena para que os Zo'é pudessem acompanhar todos os procedimentos da regularização de seu território. A Portaria 309 de 04.04.1997 constituiu o Grupo de Trabalho cujo relatório de identificação e delimitação foi submetido ao Departamento de Identificação e Delimitação – DID/Funai em novembro de 1998.

A demarcação física da Terra Indígena, com 668.565 hectares, foi realizada entre 1999 e 2000, por uma empresa contratada pela Funai. A homologação e o registro da Terra Indígena demarcada no Serviço de Patrimônio da União - SPU, foram consagrados por Decreto presidencial (s/n) publicado no Diário Oficial da União em 22 de dezembro de 2009.

Em 2008, a pedido do Ministério Público Federal, foi criada uma faixa de amortecimento em volta da Terra Indígena. Esta Zona Intangível das Florestas Estaduais Trombetas e Paru não poderia receber nenhum tipo de exploração econômica para evitar a contaminação dos índios em situação de recente contato. Com a aprovação do Plano de Manejo da FLOTA do Trombetas pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente do Pará, a faixa foi incorporada no zoneamento da Unidade, conforme plano de manejo.

Estações e ritmos das atividades produtivas

O caráter sazonal de alguns recursos dos quais os Zo'é se utilizam conforma a dinâmica de circulação das famílias pelo território e também repercute nos movimentos de aproximação e distanciamento entre essas famílias. No tempo das chuvas, de fevereiro a julho, que acontecem os períodos mais prolongados de dispersão das famílias pelo território, quando são realizadas grandes caçadas, principalmente de coatá gordo e de tucano. No início das chuvas, as famílias também se deslocam para a beira de igarapés, aproveitando o volume das águas para caçar urubu-rei, usando peixes podres como iscas. Instalados nos acampamentos, retornam às aldeias para buscar farinha, preparada com antecedência e estocada nas casas; quando ela acaba, permanecem alguns dias para preparar mais farinha, beiju e tapioca.

O período ideal para a caça de kwata (macaco-aranha ou coamba) vai de março a maio, período denominado kwata ike, quando estão gordos. Montam-se acampamentos específicos, de onde os homens saem para as serras, em busca dos macacos. No final desse período, em maio, tucanos, araras e papagaios já estão comendo frutas de palmeiras. É a estação chamada de token ike, do “tucano gordo”, que dura cerca de um mês e meio, quando bandos numerosos de aves vêm comer patauá ou açaí, em locais de concentração de frutas. Já é no final da estação chuvosa e início da estação seca que porcos queixadas e caititus estão gordos, motivando saídas frequentes de grupos de homens nas trilhas das varas de porcos. Entre os recursos mais valorizados nesse calendário do tempo das chuvas, a castanha-do-Brasil é um alimento básico na dieta. Os Zo´é colhem os ouriços a partir de janeiro e consomem amêndoas em profusão durante toda a estação chuvosa; durante o verão, colhem ouriços ainda verdes e continuam comendo castanha o ano todo, em preparos diversos com produtos da mandioca ou carnes. Como é também nesse período que muitas frutas amadurecem, é comum interromper o movimento de dispersão entre acampamentos para realizar uma festa, quando se distribui grande quantidade de bebida fermentada sepy.

A estação seca, de final de julho até o início de janeiro, é marcada pelo trabalho nas roças. É quando a vida nas aldeias se intensifica, sendo um período de maior aproximação entre grupos familiares. Isso não significa que as famílias não mantenham, no verão, outras atividades que as leve a deixar a aldeia. Saem para buscar frutas da estação, como o açaí que é trazido em grandes cachos. Mas sobretudo saem para pescar com timbó, com anzóis, ou ainda com flecha ou zagaia. No verão, também acontecem expedições de caça, em geral mais curtas e só entre homens, já que as mulheres ficam nas aldeias cuidando das roças. Além disso, como muitas famílias mantêm cultivos em mais de uma aldeia, deslocam-se para dar conta de todas as roças. O corte, queima e limpeza das roças se prolonga até dezembro, meados de janeiro, quando a castanha está de novo madura, e os Zo'é limpam a roça da mandioca que brotou e fazem novo plantio. A mandioca é o principal cultivo, com uma variedade de produtos: farinha, beiju, tapioca, tucupi. As mulheres, inclusive com colaboração dos homens para ralar as raízes, dedicam muito de seu tempo ao processamento da mandioca: descascar, ralar, espremer no tipiti, peneirar, torrar farinha. Os Zo'é também cultivam pimenta, batata doce, cará, banana, mamão, caju, goiaba, graviola, manga, urucum, algodão, cuia, cabaça, curauá e cana de flecha.

População

A população Zo'é praticamente dobrou nos últimos vinte anos: eram 172 em 1998, à época da identificação da TI, e são hoje 315 pessoas (FPEC-Funai, 2019). Os Zo'é subdividem-se em quatro grupos locais (iwan), distribuídos em determinadas áreas territoriais, onde estão suas aldeias antigas e recentes e seus acampamentos. Constituem agregados de famílias extensas que ocupam aldeias próximas cuja composição sofre constantes alterações em função das alianças matrimoniais e das parcerias estabelecidas para ocupar novas áreas.

Nos últimos anos, ocorreu um processo significativo de abertura de aldeias, que hoje totalizam 47. Na época da instalação da Funai, eram apenas 4. Essas pequenas aldeias são ocupadas por poucas famílias, que circulam entre distintos assentamentos. Esse notável processo de dispersão recente está relacionado a vários fatores, entre eles o apoio logístico que receberam tanto da Funai como de outros parceiros. Dispor de equipamentos de transporte e comunicação trouxe maior segurança às famílias que se deslocam e permanecem em aldeias distantes da Base da FPEC-Funai. Além disso, atividades de formação e informação realizadas nesse período mobilizaram os Zo'é a percorrer áreas onde antes temiam a possível presença de inimigos. Agora confiantes em avançar em relação aos percursos conhecidos pelos antigos, abriram novos caminhos e acampamentos, alguns deles logo transformados em aldeias. A dispersão redunda em vigilância e essa promove incursões em áreas onde há fartura de recursos, como nas margens de rios maiores que os antigos Zo'é não ocupavam tão intensamente.

Planejando como vamos continuar vivendo bem no futuro: Jo'e rekoha bokitute ram

Em novembro de 2019, os Zo'é pactuaram seu Plano de Gestão Territorial e Ambiental – PGTA, onde definem suas prioridades para o futuro e definem as diretrizes para defender a integridade de sua terra e portanto, de sua qualidade de vida. Nesse documento, afirmam: “queremos que nossos filhos sigam ocupando vastamente o nosso território”, colocando o processo de dispersão de aldeias como um dos fundamentos do bem-viver.

No PGTA também dedicam especial atenção à fiscalização e vigilância da porção sul da Terra Indígena, onde a Funai constatou a presença de invasores interessados em explorar os castanhais. Para os Zo'é, que fazem uso intensivo da castanha, especialmente mas não apenas em sua alimentação, é prioritária a fiscalização dessa região, impedindo o retorno dos invasores.

Fontes de informação

- CABRAL, Ana Suely.Uma escrita para a Língua Zo'é. Brasília: Lalli/Unb/Funai, 2013.

- GALLOIS, Dominique Tilkin. De arredio a isolado : perspectivas de autonomia para os povos indígenas isolados. In: GRUPIONI, Luís Donisete Benzi (Org.). Índios no Brasil. São Paulo : Secretaria Municipal de Cultura, 1992. p. 121-34.

- --------. Essa incansável tradução : entrevista. Sexta Feira: Antropologia, Artes e Humanidades, São Paulo : Pletora, n. 6, p. 103-21, 2001.

- --------. Tupi do Cuminapanema : eles se chamam Zo'É. In: RICARDO, Carlos Alberto (Ed.). Povos Indígenas no Brasil : 1991/1995. São Paulo : Instituto Socioambiental, 1996. p. 280-7.

- --------. Zo'É. In: ASSIS, Rogério. São Paulo: Terceiro Nome, 2013.

- --------. Sobre alguns modos zo’e de fazer coletivos e lideranças”. In: FAJARDO GRUPIONI, D.; Andrade, L. M. M. Entre águas bravas e mansas: índios e quilombolas em Oriximiná. São Paulo: CPI-SP/Iepé, 2015.

- GALLOIS, Dominique Tilkin; GRUPIONI, Luís Donisete Benzi. O índio na Missão Novas Tribos. In: WRIGHT, Robin (Org.). Transformando os Deuses : os múltiplos sentidos da conversão entre os povos indígenas no Brasil. Campinas : Unicamp, 1999. p. 77-130.

- --------. A redescoberta dos amáveis selvagens. In: RICARDO, Carlos Alberto (Ed.). Povos Indígenas no Brasil : 1987/88/89/90. São Paulo : Cedi, 1991. p. 209-14. (Aconteceu Especial, 18)

- GALLOIS, Dominique Tilkin; HAVT, Nadja. Relatório de identificação da Terra Indígena Zo'é : Portaria 309/PRES/Funai - 04.04.97. São Paulo : Funai, 1998.

- HAVT, Nadja. De algumas questões sobre a participação de “índios isolados” no processo de regularização fundiária : o exemplo dos Zo’É. In: GRAMKOW, Márcia Maria (Org.). Demarcando terras indígenas II : experiências e desafios de um projeto de parceria. Brasília : Funai/PPTAL/GTZ, 2002. p. 85-94.

- --------. Representações do Ambiente e da Territorialidade entre os Zo’é/PA. Dissertação de Mestrado. FFLCH/USP, 2001.

- Iepé & FPEC/Funai. Jo’e bokitute ram: planejando como vamos continuar vivendo bem no futuro. Plano de Gestão Territorial e Ambiental da TI Zo’é. São Paulo: Iepé, 2019.

- Braga, Leonardo Viana. Micropeças sobre gênero e caçada junto aos Zo’é. In: Fajardo Grupioni, D.; Andrade, L. M. 2015. Entre águas bravas e mansas: índios e quilombolas em Oriximiná. São Paulo: CPI-SP/Iepé, 2015.

- ---------. Pani'em: um esboço sobre os modos de saber entre os Zo'é. Dissertação de mestrado. FFLCH/USP, 2017.

- Ribeiro, Fabio N. “Os Zo’é e as metamorfoses do fundamentalismo evangélico”. In: Fajardo Grupioni, D.; Andrade, L. M. 2015. Entre águas bravas e mansas: índios e quilombolas em Oriximiná. São Paulo: CPI-SP/Iepé, 2015.

- ---------. Encontros Zo’é nas Guianas. Tese de doutorado. FFLCH/USP, 2019.