Avá-Canoeiro

- Autodenominação

- Ãwa

- Onde estão Quantos são

- TO, GO 25 (Siasi/Sesai, 2012)

- Família linguística

- Tupi-Guarani

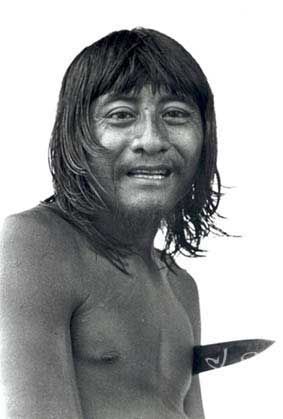

Somente a partir da década de 1970 parte dos Avá-Canoeiro passaram a ter contato permanente com a sociedade envolvente. Alguns grupos, porém, continuam isolados. O quadro atual desse povo é bastante crítico, devido ao pequeno número de pessoas e à precariedade das condições de vida a que estão sujeitas. Sua capacidade de adaptação tem sido sua maior arma na sobrevivência, já que, desde o início do século XIX, a ocupação de seu território tradicional por fazendas, garimpos, vilas e cidades obrigaram os Avá-Canoeiro a deslocamentos contínuos por diversos ecossistemas e contextos.

Nome, língua e localização

São também chamados de "Cara-Preta". Do século XVIII até 1960 eram designados como "Canoeiro", simplesmente. No século XIX, tinham ainda denominação "Carijó". O nome Avá-Canoeiro surgiu no início da década de 1970, durante os trabalhos de contato com o grupo que habita a região do rio Araguaia.

Os Avá-Canoeiro falam uma língua da família Tupi-Guarani, do tronco Tupi. Existem diferenças dialetais entre os grupos da região do rio Araguaia e do rio Tocantins.

Existem atualmente dois grupos Avá-Canoeiro vivendo em contato permanente com a sociedade nacional. Em Goiás, localizam-se na Terra Indígena Avá-Canoeiro, nos municípios de Minaçu e Colinas do Sul. Na região da bacia do Araguaia, moram na aldeia Boto Velho ou Inãwebohona, na TI de mesmo nome; no Posto Indígena Canoanã e na TI Parque do Araguaia, nos municípios de Formoso do Araguaia, Lagoa da Confusão, Sandolândia e Pium.

Além desses grupos do rio Tocantins e do rio Araguaia, existem outros dois ainda não contatados pela Funai. Um deles provavelmente se desloca pela região serrana dos formadores do alto rio Tocantins (GO) e o segundo deve habitar o norte da Ilha do Bananal (TO), no interior da TI Parque do Araguaia.

Histórico do contato

Os estudos lingüísticos e históricos feitos por Nimuendajú em 1914 (apud Baldus,1970:71) e por Rivet (1924:172) afirmam que os Avá-Canoeiro são descendentes dos Carijó de São Paulo, que teriam sido trazidos para Goiás em 1724 ou 1726. A bandeira de Bartolomeu Bueno, filho do Anhanguera, trouxe-os para auxiliarem na defesa contra os índios habitantes do território e trabalharem na mineração. Com o colapso da bandeira, os Avá-Canoeiro teriam recuperado sua existência como grupo autônomo, mas permaneceram no território goiano. No entanto, estudoslingüísticos mais recentes, feitos por Aryon D'Alligna Dall'Igna Rodrigues, afirmam que a língua dos Avá-Canoeiro tem mais ligação com dialetos da família Tupi-Guarani do norte do país, o que contraria a explicação da origem meridional do grupo e que põe em dúvida também a adequação da denominação "carijó", que era o nome dos Guarani do litoral sul aprisionados pelos paulistas e levados para o interior nas expedições bandeirantes.

Os primeiros registros do contato ocorreram no início do século XIX, quando a localização dos "Canoeiro" era dada em função de sua distribuição ao longo do rio Tocantins e seus afluentes. Os cronistas fazem referência a conflitos do grupo com habitantes regionais, como fazendeiros e garimpeiros.

A partir de 1820, os Canoeiro passam a ser encontrados não apenas nos rios, mas também nas altas montanhas que ficam entre o rio Maranhão e os povoados de Santa Tereza e Amaro Leite; além de algumas aldeias no rio Canabrava e outros lugares. Os Canoeiro continuaram suas relações hostis com a população regional, fazendo com que diversos governos da Província dirigissem contra o grupo inúmeras expedições oficiais. Sua localização era crucial na incipiente ocupação do território goiano nesse período, já que situavam-se em plena área de expansão da pecuária e em meio à rota de contato (o rio Tocantins) que ligava os dois mais importantes pólos de desenvolvimento regionais (a capital da província e Porto Real, hoje Porto Nacional).

Como reação aos conflitos cada vez mais violentos, alguns grupos Canoeiro iniciaram, entre 1844 e 1865, um processo de deslocamento em direção ao Araguaia (Rivet,1924:175). Até o término do século, já tinham atingido as proximidades da Ilha do Bananal.

Parte do grupo, no entanto, permaneceu na região goiana, perambulando entre as montanhas escarpadas e de difícil acesso da região. Dessa maneira, no início do século XX os Canoeiro distribuíam-se em uma extensa área desde os sopés da serra Dourada até o interior e leste da Ilha do Bananal. Separados, os grupos do Araguaia e do Tocantins passam a ter histórias diferenciadas.

Os grupos do alto Tocantins permaneceram, entre 1940 e 1998, nos municípios de Santa Tereza, Cavalcante e Campinaçu. Nesse período, prosseguiram os conflitos armados com fazendeiros e demais ocupantes da região. A primeira frente de atração oficial para esses grupos iniciou seus trabalhos por volta de 1946, com a fundação, pelo CNPI (Conselho Nacional de Proteção ao Índio), do Posto Canoeiro na serra das Trombas, na região do rio Canabrava. Segundo seus participantes, nessa época os índios teriam suas aldeias na região de Dueré, Natividade e Peixe. A frente construiu estradas, alegou manter contatos visuais com índios, iniciou a entrega supostamente bem sucedida de brindes; mas não conseguiu estabelecer nenhum contato mais concreto com os Avá-Canoeiro. É provável que os serviços dessa primeira frente tenham sido desativados em 1950.

Os trabalhos de atração só seriam reiniciados em 1969, depois que fazendeiros dos municípios de Cavalcante e Niquelândia reclamaram providências à Funai pelo abate de gado praticado pelos Avá-Canoeiro. Segundo os fazendeiros, os índios usavam lanças com pontas de ferro e eram chamados de "quilombos" na região.

As frentes de atração da Funai permaneceram operando durante a década de 70, sem conseguir nenhum contato com os índios e cercadas de denúncias de corrupção e envolvimento de funcionários na compra e venda irregular de terras então ocupadas pelos Avá-Canoeiro.

Enquanto a Funai prosseguia sua ineficiente atuação, diversos fazendeiros pagavam ou mantinham grupos de jagunços armados para "limpar" a área. Data dessa época o abandono das aldeias que o grupo mantinha próximas aos córregos Jacira, Descobertas, Limeira, Boa Nova e Abaixo.

De todos os ataques recebidos, um que se deu por volta de 1966 foi especialmente violento. Fazendeiros e moradores conseguiram surpreender uma aldeia inteira, matando cerca de 15 pessoas, a maioria de seus componentes, e dispersando os sobreviventes. Os corpos das vítimas foram postos numa das habitações, que foi incendiada. Estranhamente, nenhuma notícia foi veiculada pela frente de atração para a delegacia da Funai ou para a Imprensa. Devido a esses ataques, a maior parte dos Avá-Canoeiro da Mata do Café se dirigiu para o leste, cruzando o rio Maranhão e buscando refúgio nas serras do município de Cavalcante.

Os trabalhos da frente de atração da Funai no alto Tocantins prolongaram-se inutilmente até a década de 1980. Em outubro de 1983, um grupo Avá-Canoeiro, remanescente da aldeia da Mata do Café, formado por duas mulheres, uma menina e um menino, resolveram fazer contato com regionais. Em abril de 1985, o antropólogo André Toral, autor deste verbete e então chefe da Frente de Atração, e o delegado da Ajudância de Araguaína, conseguiram a interdição da Área Indígena Avá-Canoeiro.

Atualmente, os Avá-Canoeiro do alto Tocantins encontram-se divididos em dois grupos. O que foi contatado em 1983 vive próximo ao Posto de Atração. O outro grupo, arredio, perambula pela AI Avá-Canoeiro e pelo interflúvio dos rios Preto e Bagagem, nas serras próximas ao rio Maranhão. O ponto de dispersão deste grupo parece ser o mesmo dos outros arredios e contatados do alto Tocantins: a Mata do Café e as serras do municípios de Niquelândia, Cavalcante e Minaçu, ao longo do alto rio Tocantins, de onde teriam saído no final da década de 1970.

Em relação aos grupos do Araguaia, as primeiras tentativas de se estabelecer contato se deram por volta de 1940, quando o bispo D. Sebastião Tomaz, da Prelazia de Conceição do Araguaia, fez uma tentativa frustada de aproximação pacífica com os Avá-Canoeiro da Ilha do Bananal, tendo estes lhe atirado algumas flechas, reafirmando seu desejo de se manterem isolados. As tentativas só seriam retomadas 30 anos depois pela Funai.

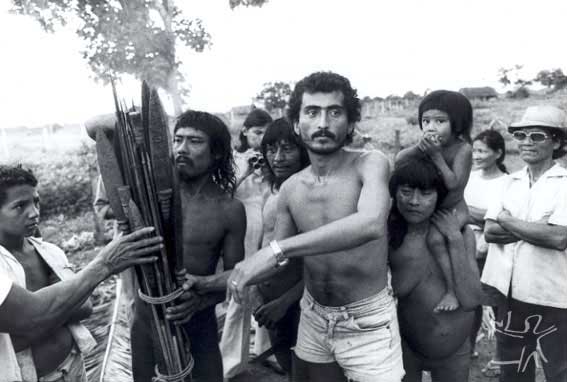

No primeiro semestre de 1974, oito Avá-Canoeiro foram contatados e transferidos para o Posto Indígena Canoanã. Carentes de recursos, os funcionários do Posto não puderam evitar a morte de três índios por gripes e outras moléstias nesse mesmo ano.

Em l988, esse grupo foi transferido para a área interditada Avá-Canoeiro, no alto rio Tocantins (GO). A experiência de reunião dos grupos não deu certo e, pouco tempo depois, o grupo do Araguaia já havia retornado ao Posto Indígena Canoanã.

Nos últimos anos, os Avá-Canoeiro do Tocantins têm sofrido o impacto da hidrelétrica de Serra da Mesa, operada por Furnas Centrais Elétricas S.A., subsidiária da Eletrobrás. A hidrelétrica é vizinha e contígua à TI Avá-Canoeiro. Por meio de um convênio celebrado com a Funai, Furnas deve creditar mensalmente o equivalente a 2% do valor a ser distribuído à título de royalties aos municípios inundados pelo reservatório da hidrelétrica. Os recursos são administrados pela Funai, com a interveniência do Ministério Público Federal, até que a comunidade indígena seja considerada em condições de administrá-los diretamente. Além da área inundada de parte da Terra Indígena, esta ainda é cortada por estradas, linhas de alta tensão e outras obras da hidrelétrica Serra da Mesa.

Os Avá-Canoeiro do Araguaia que permaneceram arredios continuam se deslocando na região. As notícias mais recentes localizam-nos no interior da Ilha do Bananal, na parte norte da Mata do Mamão. A inexistência de iniciativas oficiais de efetivamente encontrá-los deixa-os expostos à ação de criminosos, sem que a Funai ou a sociedade nacional tomem conhecimento.

Situação atual da terra

Os Avá-Canoeiro do Araguaia contatados encontram-se vivendo no Posto Indígena Canoanã, no interior da TI Parque do Araguaia, localizado às margens do rio Javaés, na Ilha do Bananal, sudeste do estado de Tocantins. O Parque é vinculado ao Ibama e preenche, aproximadamente, o terço norte da Ilha.

Os Avá-Canoeiro ainda sem contato permanente encontram-se vivendo no norte da Ilha do Bananal, nas áreas do Parque Indígena e do Parque Nacional do Araguaia. Em 1991, a Funai iniciou o processo de desinstrusão do Parque Indígena do Araguaia, totalmente ocupado por retireiros (que ordenham gado) e pequenos criadores. Dos cerca de 900 ocupantes e invasores, restam aproximadamente 208, na maioria reunidos na parte sul da Ilha do Bananal.

O processo de regularização das terras dos Avá-Canoeiro do Tocantins teve início por meio da portaria assinada pelo presidente da Funai em 8 de abril de 1985, que interditou, para fins de atração, uma área localizada nos municípios de Cavalcante e Minaçu (GO). A portaria destinava-se a preservar as áreas de perambulação dos Avá-Canoeiro ainda arredios e a área então ocupada pelo grupo que fez o contato em 1983. Posteriormente, por meio de uma portaria assinada pelo ministro da Justiça em 2 de outubro de 1996, a área denominada Terra Indígena Avá-Canoeiro foi declarada como de posse permanente dos índios. A área encontra-se, no entanto, invadida por um grande número de ocupantes, que esperam a indenização para se retirarem [dados de 1998].

População

Em 1998 havia 15 indivíduos Avá-Canoeiro contatados e estimava-se que houvessem 25 pessoas ainda sem contato permanente com a população brasileira. Entre os já contatados, o grupo do Araguaia possuia 9 membros com as seguintes características:

| Nome | Idade aproximada | Sexo |

|---|---|---|

| Tutau | 65 | M |

| Tatxía | 65 | F |

| Makakira Kaokama | 40 | F |

| Agademi | 30 | M |

| Txiele | 20 | F |

| Davi | 22 | M |

| Sirlene | menos de 15 | F |

| Diogo | menos de 15 | M |

| Brena | menos de 15 | F |

O grupo do Tocantins, com 6 pessoas, possuia o seguinte perfil:

| Nome | Idade aproximada | Sexo |

|---|---|---|

| Mátxa | 55 | F |

| Nakwátxa | 55 | F |

| Tuie | 26 | F |

| Iawi | 30 | M |

| Trumak | menos de 15 | M |

| Putitxawa | menos de 15 | F |

Entre os sem contato com a Funai, a estimativa era que o grupo do alto Tocantins tivesse dez pessoas e o do Araguaia quinze membros.

De uma maneira geral, a população Avá-Canoeiro, que ao todo provavelmente nunca ultrapassou 300 pessoas, sofreu a maior queda no seu número entre l960 e l970, quando foi encurralada pelo processo de ocupação dos estados de Goiás e Tocantins.

Se o pequeno número atual de remanescentes, no entanto, vai conseguir sobreviver como grupo indígena e como comunidade autônoma é uma questão ainda sem resposta. Historicamente, os bandos Avá-Canoeiro conseguiram sobreviver isoladamente mesmo com contingente populacionais menores. Os mais jovens, no entanto, ressentem- se muito do isolamento da região onde vivem atualmente.

Modo de vida e uso dos recursos naturais

Diferente do que se poderia supor, o regime de intenso nomadismo é uma contingência histórica que atingiu os grupos Avá-Canoeiro em épocas diversas e com resultados também diferentes. Nada indica que seja um grupo com uma cultura plenamente adaptada a esse regime. Ao contrário, tudo leva a crer que se trate de um grupo com formas de subsistência - como agricultura combinada com caça, coleta e abates de caça - que indicam um nomadismo sazonal, muito distante do regime de contínuos deslocamentos a que vem sendo forçados nos últimos cem anos.

Os grupos do alto Tocantins, obrigados a deslocamentos há pelo menos quatro décadas, suspendem a prática de atividades como agricultura e cerâmica, reiniciando-as quando se lhe oferecem condições. Já os descendentes dos grupos que saíram em direção ao Araguaia por volta de 1840-60 não cultivam nenhuma espécie vegetal, vivendo exclusivamente de caça, coleta e da pilhagem das roças e rebanhos regionais. Atividades não compatíveis com a vida nômade foram esquecidas.

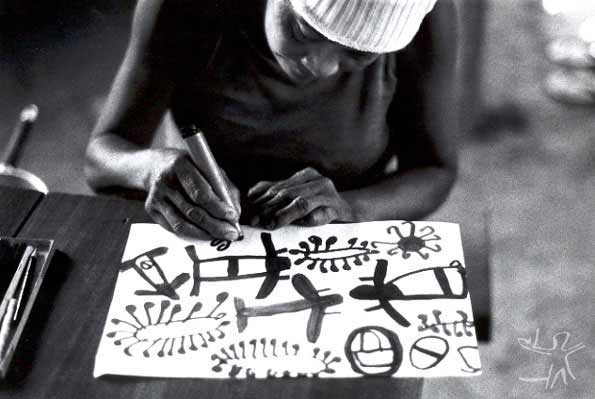

Cultura material

Ao contrário dos grupos do Tocantins, os do Araguaia abandonaram atividades de cerâmica, música com flautas, fabrico de cachimbos e o tabagismo. Comparando os dois grupos‚ conclui-se que os Avá-Canoeiro há mais tempo em deslocamento contínuo, como os do Araguaia, perderam e/ou deixaram temporariamente de fazer uma série de itens de sua cultura material. Deve-se destacar, no entanto, a grande capacidade de adaptação desse povo, já que a variedade de ecossistemas e contextos que habitaram é muito grande.

Sua cultura material restringe-se a algumas poucas dezenas de itens, dos quais os únicos que não possuem função eminentemente prática são os instrumentos musicais e cachimbos. A pintura corporal e a plumária praticamente desapareceram.

Em contrapartida, os Avá-Canoeiro incorporaram uma série de elementos de proveniência brasileira à sua cultura material, principalmente alimentos e artigos de metal. Provavelmente tal incorporação tenha ocorrido antes de sua introdução em território goiano e de caracterizarem-se como grupo isolado. Quando apartados do convívio com a sociedade colonial, a aquisição de tais produtos passou a ser problemática. Recorriam com freqüência a roubos, assaltos e mesmo pilhagens. Atualmente, limitam-se a furtos ou aproveitamento dos restos de produtos de metal que a população abandona, como carcaças de carro, latas e outros produtos de metal que encontram em depósitos de lixo na periferia de cidades, fazendas e povoações.

A utilização de instrumentos e ferramentas de metal é tradicional no grupo. Desenvolveram técnicas de trabalhar o metal à frio, dando-lhe a forma apropriada para a função a que se destina. Assim, feixes velhos de molas de carros abandonados transformam-se em lâminas de facões rústicos, tambores de gasolina em pontas de flechas, pregos de cerca em furadores, anzóis etc. As flechas com ponta de metal talvez sejam o mais característico produto da manufatura Avá-Canoeiro, conhecidas e registradas por diversos autores desde o início do século XIX.

Outros artefatos de sua cultura material revelam a proximidade com materiais advindos da cultura regional. O abate de gado e de eqüinos era tão freqüente que deu origem a toda uma série de artigos feitos de couro, chifre, cascos, crinas, cordas velhas, pedaços de tecido, sal (que encontram em mangedouras nos pastos), fios de nylon, sacos, instrumentos e produtos agrícolas que encontram em abrigos dos regionais nas roças.

Por sua estreita ligação com todos esses produtos e pela importância da criação e das roças regionais nas sua alimentação, chega-se a duvidar que os deslocamentos Avá-Canoeiro tenham como objetivo o isolamento total em relação à população regional. Parece mais provável que seu objetivo fosse o de encontrar uma região onde pudessem manter uma posição intermediária em relação à sociedade nacional: nem totalmente isolados, nem totalmente próximos. Seu habitat, num passado recente, deveria conjugar essas duas premissas aparentemente contraditórias: perto dos brancos para disporem de seus recursos, mas numa zona de ocupação rarefeita, de maneira que pudessem encontrar refúgio em caso de perseguição. Sob a ótica Avá-Canoeiro, a região ideal também deveria oferecer-lhes uma oferta permanente de caça e coleta.

Organização social e território

Como estratégia de sobrevivência, os Avá-Canoeiro vivem em pequenos grupos com alta mobilidade que se deslocam sobre grandes extensões do centro-oeste brasileiro, nos estados de Tocantins e Goiás. Nesse sentido, não se distinguem de outros grupos Tupi, como os Guajá do Maranhão e outros, forçados por contingências históricas a um eterno deslocamento.

Os grupos Avá-Canoeiro oscilam entre dois tipos de regimes de subsistência. Nenhum dos dois pressupõe, no entanto, independência e isolamento total dos recursos da sociedade regional. O primeiro aponta para um isolamento maior, combinado com certo grau de fixação a uma região definida. O segundo grupo pressupõe rigoroso nomadismo e maior dependência dos recursos da população regional, de suas roças e rebanhos.

O primeiro tipo de regime de subsistência era praticado na área do alto rio Tocantins, em épocas anteriores à década de 1970, quando foram deslocados das férteis matas da região. Praticavam a agricultura em terras de mata alta combinadas com a caça e a coleta.

Os grupos do Araguaia, ao contrário dos grupos do Tocantins, abandonaram por completo a atividade agrícola, adotando um intenso nomadismo, com abates constantes de gado e eqüinos. Depois do contato em 1973, os Avá-Canoeiro instalados no Posto indígena Canoanã não desenvolveram nenhuma atividade agrícola. Ao contrário, até o final da década de 1980, quando tinham fome era comum que os mais velhos voltassem às suas práticas costumeiras, abatendo gado das fazendas vizinhas, a julgar pelas reclamações dos proprietários e dos funcionários da Funai.

O grupo do alto Tocantins tem uma atitude diferente em relação às atividades agrícolas. O local onde foram instalados logo após o contato em 1983, no córrego do Macaco, por exemplo, foi escolhido por eles mesmos, em grande parte por ser local de antigos roçados, como o provam os muitos claros preexistentes nas matas, antes da derrubada promovidas pelo funcionários da Funai. De maneira independente, fizeram também grandes derrubadas numa ravina a uns 800 metros do Posto, separada das roças da Funai, dedicadas ao plantio de milho, arroz e feijão. Embora de maneira irregular, cumpriam todas as tarefas do calendário agrícola.

Já a atitude do grupo do Araguaia em relação aos trabalhos agrícolas parece ser a de pessoas de tal modo adaptados à vida nômade, que jamais, em toda sua existência em isolamento, praticaram qualquer tipo de agricultura. Descendentes dos que saíram há mais de um século da região do alto Tocantins, eles são provavelmente a quinta ou sexta geração de homens e mulheres a viverem em intensa movimentação, não praticando atividades, como a agricultura e cerâmica, incompatíveis com o tipo de nomadismo exercido.

O abate de animais, embora se intensifique quando os grupos se encontram em contínua movimentação, nem por isso cessa quando essa movimentação diminui o suficiente para o estabelecimento de pequenos roçados. O minúsculo grupo formado por três mulheres e um rapaz, não obstante sua fragilidade frente aos numerosos moradores da região do alto Tocantins, até pouco tempo antes do contato perseguia a criação regional, dando cabo de numerosos porcos e galinhas e pilhando diversas roças ao longo do tempo da peculiar coexistência com a população regional. O grupo do Araguaia, imediatamente após o contato em 1973, abatiam e comiam um boi a cada três dias do rebanho da fazenda Canuanã S.A. (OESP, 24.01.1974), o que certamente era uma média anormal favorecida pela excepcionalidade do contato recente.

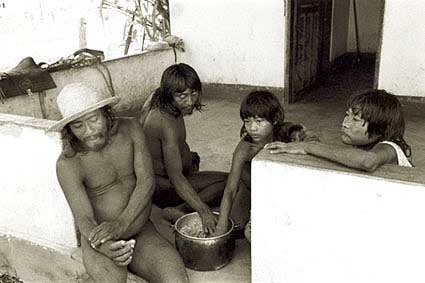

Depois do contato, via de regra, não contam mais com a clandestinidade que lhes permitia o abate de animais e a pilhagem de roças. A permanência junto ao Posto impossibilita os índios de conseguirem alimentação conforme faziam no passado, o que os coloca na dependência dos funcionários governamentais. Do ponto de vista Avá-Canoeiro parece haver, conseqüentemente, uma expectativa clara de serem alimentados por esses funcionários, que procuram impedir que consigam sua alimentação da maneira tradicional. A lógica do pensamento dos Avá-Canoeiro recém-contatados parece ser: "se vocês (funcionários da Funai) procuram nos impedir de procurarmos nossa alimentação tal como vínhamos fazendo, então cuidem para que não passemos fome".

Por outro lado, as iniciativas dos funcionários da Funai de não alimentá-los e de insistir para que mantivessem suas roças e para que caçassem por conta própria não eram entendidas pelos Avá-Canoeiro como forma de dar-lhes mais autonomia e respeitar suas particularidades culturais. Eram, antes, entendidas como mesquinhez, que não raro geravam ressentimento.

Tendo sua subsistência baseada na caça, coleta e abate da criação regional, os Avá-Canoeiro do Araguaia, depois de sua atração em 1973, passaram a sofrer penúria alimentar regular. Sua sedentarização impedia a prática da caça e coleta tal como faziam. A perda da clandestinidade também dificultava os abates dos rebanhos regionais. O regime de subsistência dos Avá-Canoeiro de Canoanã, portanto, se dividia em dois períodos: o da falta de comida, quando fixados no Posto, e os períodos de fartura, mais raros, que aconteciam após as caçadas quando tinham carne e produtos de origem vegetal. Obtinham esses últimos através das trocas de carne de caça com produtos agrícolas dos Javaé.

Ecossistemas explorados

Os Avá-Canoeiro do Araguaia vivem no interior da Ilha do Bananal, uma depressão no Brasil central que possui ampla rede de drenagem formada por rios de médio a grande porte, riachos, nascentes, ipucas (trecho onde a água, após a enchente do rio, fica por um tempo estagnada) e vários lagos. Os solos são geralmente ácidos, de baixa fertilidade natural. Na parte oriental mais elevada da Ilha do Bananal, que corresponderia ao território Javaé, onde vivem os Avá-Canoeiro já contatados e arredios, também existem solos profundos, com vegetação típica de floresta e cerrado. A vegetação se compõe de cerrados, cerradão, mata seca e inundada, extensos campos inundados e vegetação de encostas secas e de bancos de areia (Ministério da Agricultura/ IBDF 1981:27).

A ilha do Bananal pode ser descrita, em termos ambientais, como uma área de transição entre a província do cerrado e o domínio amazônico. Para um grupo indígena que pode ser descrito como caçador e coletor, como os Avá-Canoeiro do Araguaia, a área é excepcionalmente propícia, uma vez que lhes oferece os recursos de caça e coleta, assim como oferece refúgio natural para escapar de seus perseguidores regionais e grupos indígenas, como os Karajá e Javaé, hostis até um passado recente. Zonas de floresta, como a mata do Mamão, na parte norte da Ilha, e os campos cerrados abundantes na região oferecem-lhes a proteína animal e as espécies vegetais que compõem a base de sua alimentação.

Fontes de informação

- AVÁ-CANOEIRO : finalmente o contato. Boletim Informativo Funai, Brasília : Funai, n.8, 1973.

- BALÉE, William L. People of the fallow : a historical ecology of foraging in lowland South America. In: REDFORD, Kent H.; PADOCH, Christine J. (Eds.). Conservation of neotropical forests. Nova York : Columbia University Press, 1992. p. 35-57.

- BALDUS, Hebert. Tapirapé : tribo Tupi no Brasil Central. São Paulo : Companhia Editora Nacional ; Ed. da USP, 1970.

- Referência Geral citada pelo autor do verbete

- BORGES, Mônica Veloso. O estudo do Ava : relato e reflexões sobre a análise de uma língua ameaçada de extinção. Rev. Liames, Campinas : Unicamp, n. 2, p. 85-104, 2002.

- MALDI MEIRELES, Denise. Breve notícia sobre os Avá-Canoeiro. Boletim Informativo Funai, Brasília : Funai, v.3, n.8, 1973.

- MATTOS, Raymundo José de Cunha. Chorographia histórica da província de Goyás. I parte. Rev. do IHGEB, Rio de Janeiro : IHGEB, v.37, p.213-398, 1874.

- Referência Geral citada pelo autor do verbete

- --------. Chorographia histórica da província de Goyás. II Parte. Rev. do IHGEB, Rio de Janeiro : IHGEB, v.38, p.5-150, 1875.

- Referência Geral citada pelo autor do verbete

- PEDROSO, Dulce Madalena Rios. Ava-Canoeiro : a história do povo invisível - séculos XVII e XIX. Goiânia : UFGO, 1992. 348 p. (Dissertação de Mestrado) --------. O povo invisível : a história dos Ava-Canoeiros nos séculos XVIII e XX. Goiânia : UCG, 1994. 127 p.

- RIVET, Paul. Les indiens Canoeiro. Journal de la Société des Américanistes, Paris : Société des Américanistes, v. 16, 1924.

- TOSTA, Lena Tatiana Dias. Homi matou papai meu : uma situação histórica dos Ava-Canoeiro. Brasília : UnB, 1997. (Monografia de Graduação)

- ZARUR, George de Cerqueira Leite. Breve notícia sobre os índios Avá-Canoeiro. Informativo Funai, Brasília : Funai, n.1, 1971.

- Os índios Ava-Canoeiro - Serra da Mesa. Dir.: Eliane Granado. Vídeo cor, VHS, 8 min., 1993. Prod.: PCQI/Furnas