|

|

| Linha 72: |

Linha 72: |

| | | | |

| | </table> | | </table> |

| − |

| |

| − | == Redes indígenas de relações ==

| |

| − | <div class="g2image_centered"><htmltag tagname="img" alt="kuarup" title="uta Huka-huka durante o Kuarup na aldeia Aiha do povo Kalapalo, Parque Indígena do Xingu, Mato Grosso. Foto: Beto Ricardo, 2002" src="http://img.socioambiental.org/d/639640-1/kuarup.jpg" /></div>

| |

| − | <p style="font-size: xx-small; text-align: right; ">Foto: Beto Ricardo, 2002

| |

| − |

| |

| − | <h3>Introdução</h3>

| |

| − |

| |

| − | As sociedades indígenas não se encontram em estado de total isolamento. Isso significa dizer que, antes de manterem relações com a sociedade brasileira, elas sempre mantiveram relações entre si. Em várias regiões, e de diversas maneiras, povos diferentes se inter-relacionavam por meio de guerras, de troca de objetos, de casamentos, de convites para festas, <htmltag tagname="a" target="_self" href="http://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/modos-de-vida/rituais">rituais</htmltag> etc.

| |

| − |

| |

| − | Apesar de terem se transformado com o tempo, essas redes de relações não cessaram nos dias de hoje. Podem compreender tanto um pequeno grupo de povos vizinhos, como estender-se por toda uma região. Em alguns casos, são redes de troca muito complexas, nas quais cada sociedade possui um papel especializado. Em outros, as relações ocorrem apenas eventualmente.

| |

| − |

| |

| − | Veja abaixo alguns exemplos:

| |

| − | <h3>Waiwai</h3>

| |

| − |

| |

| − | Os <htmltag tagname="a" target="_self" href="http://pib.socioambiental.org/pt/povo/waiwai">Waiwai</htmltag>, localizados no norte do Pará e em Roraima, sempre travaram relações de várias naturezas – matrimonial, comercial e cerimonial – com as populações vizinhas. Tanto que, atualmente, depois do acirramento do <htmltag tagname="a" href="http://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/quem-sao/contato-com-nao-indios">contato com os não-índios</htmltag>, passaram a viver junto com outros povos, dentre eles, os Katuena, os Xereu e os <htmltag tagname="a" target="_self" href="http://pib.socioambiental.org/pt/povo/hixkaryana">Hixkaryana</htmltag>. Nas comunidades Waiwai, apesar de todos se designarem em certos momentos como Waiwai, cada grupo não abre mão de marcar a sua diferença, acentuando, quando preciso, até mesmo posições de rivalidade.

| |

| − | <h3>Região das Guianas</h3>

| |

| − |

| |

| − | A região das Guianas se localiza no extremo norte da América do Sul e abrange, além do Brasil, a Guiana Francesa, o Suriname, a Guiana (ex-Guiana Inglesa) e parte da Venezuela. Essa região é também conhecida como “ilha guianense”, pois é circunscrita pelos rios Amazonas e Orinoco - ligados entre si pelo canal Casiquiare - e pelo Oceano Atlântico.

| |

| − |

| |

| − | Uma miríade de povos indígenas habita essa região, produzindo um mosaico de línguas e culturas que se comunicam por meio de redes de relações que tem se mantido ao longo dos séculos, mesmo sofrendo transformações bruscas. Navegando em grandes canoas, as populações guianenses do passado cruzavam rios e mares em expedições guerreiras, trocavam mercadorias, esposas, víveres e toda sorte de serviços rituais. Com a colonização européia e a drástica redução da população indígena em toda Amazônia, essas redes foram fragmentadas e redirecionadas, dando a impressão de que os grupos que lá habitam hoje em dia não passam de sombras de um passado glorioso. No entanto, as populações de língua Karib e Aruak, os pequenos grupos Tupi e os <htmltag tagname="a" target="_self" href="http://pib.socioambiental.org/pt/povo/yanomami">Yanomami</htmltag>, entre tantos outros, mantém vivas suas redes, incorporando, além das populações indígenas, espíritos xamânicos e todos os tipos de não-índios que compõem seus universos.

| |

| − | <h3>Alto rio Negro</h3>

| |

| − |

| |

| − | A região do alto rio Negro revela vastas redes de relações entre os diversos povos indígenas que lá habitam. A começar pelo fato de que é regra nessas sociedades cada homem casar-se com uma mulher de outro grupo, que, necessariamente, deve falar uma língua diferente. Desse modo, os <htmltag tagname="a" target="_self" href="http://pib.socioambiental.org/pt/povo/tukano">Tukano</htmltag>, os <htmltag tagname="a" href="http://pib.socioambiental.org/pt/povo/arapaso">Arapaso</htmltag>, os <htmltag tagname="a" href="http://pib.socioambiental.org/pt/povo/desana">Desana</htmltag>, os <htmltag tagname="a" target="_self" href="http://pib.socioambiental.org/pt/povo/tariana">Tariana</htmltag>, os <htmltag tagname="a" target="_self" href="http://pib.socioambiental.org/pt/povo/tuyuka">Tuyuka</htmltag>, entre tantos outros, não podem ser considerados como grupos fechados, e sim como unidades sempre abertas e dispostas à troca.

| |

| − |

| |

| − | As relações entre os <htmltag tagname="a" target="_self" href="http://pib.socioambiental.org/pt/povo/etnias-do-rio-negro">grupos do alto rio Negro</htmltag> não têm apenas o aspecto de aliança. Revelam também um complexo sistema hierárquico. Casam-se entre si aqueles que são considerados “índios do rio”, por habitarem regiões navegáveis, geralmente falantes de línguas da família Tukano ou Aruak. Por sua vez, os índios de língua <htmltag tagname="a" target="_self" href="http://pib.socioambiental.org/pt/povo/maku">Maku</htmltag> (“índios da floresta”), que habitam os interflúvios da região, são relegados por estes a uma posição de marginalidade.

| |

| − |

| |

| − | Os “índios do rio” não se casam com os Maku e tampouco se prestam a aprender a sua língua, alegando que estes não seguem os padrões corretos de residência e se casam com pessoas que falam a mesma língua, o que lhes soa absurdo. No entanto, ambos mantêm relações constantes. Por exemplo, os “índios do rio” fornecem peixe e mandioca aos Maku, recebendo, em troca, carne e serviços.

| |

| − | <h3>Alto Xingu</h3>

| |

| − |

| |

| − | A região do alto Xingu representa, no território brasileiro, o cenário das mais intensas redes de relações entre diferentes povos indígenas, agrupando sociedades de línguas Jê, Tupi, Karib, Aruak e Trumai.

| |

| − | <div class="side-left"><htmltag tagname="a" href="http://img.socioambiental.org/d/282074-1/PIX_24.jpg" title="Foto: Beto Ricardo, 2002. " rel="lightbox[g2image]"><htmltag tagname="img" width="250" height="250" src="http://img.socioambiental.org/d/282076-4/PIX_24.jpg?g2_GALLERYSID=TMP_SESSION_ID_DI_NOISSES_PMT" title="Convidados aguardam o chamado para se aproximarem da aldeia kalapalo Aiha, onde está ocorrendo o Kwarup. Foto: Beto Ricardo, 2002. " alt="PIX_24" /></htmltag></div>

| |

| − |

| |

| − | No alto Xingu, antigos conflitos deram lugar a relações pacíficas, que incluem trocas de objetos e rituais. Como observou o antropólogo Eduardo Galvão, na época de criação do <htmltag tagname="a" target="_self" href="http://pib.socioambiental.org/pt/povo/xingu">Parque Indígena do Xingu</htmltag> (início da década de 1960), os diferentes povos acabaram por se especializar na confecção ou extração de um determinado item, de modo a poder ingressar na rede de trocas. Assim, os <htmltag tagname="a" target="_self" href="http://pib.socioambiental.org/pt/povo/wauja">Waujá</htmltag> confeccionavam peças de cerâmica; os <htmltag tagname="a" target="_self" href="http://pib.socioambiental.org/pt/povo/kamaiura">Kamayurá</htmltag>, arcos de madeira preta; os <htmltag tagname="a" target="_self" href="http://pib.socioambiental.org/pt/povo/kuikuro">Kuikuro</htmltag> e os <htmltag tagname="a" target="_self" href="http://pib.socioambiental.org/pt/povo/kalapalo">Kalapalo</htmltag>, colares de caramujo, e assim por diante.

| |

| − |

| |

| − | Até hoje, são os rituais que sedimentam uma linguagem comum entre todos. No <htmltag tagname="a" target="_self" href="http://pib.socioambiental.org/pt/povo/xingu/1548">kwarup</htmltag>, rende-se homenagem a um chefe falecido recentemente, que se estende a outros falecidos estimados. O <htmltag tagname="a" target="_self" href="http://pib.socioambiental.org/pt/povo/xingu/1549">yawarí </htmltag>se realiza a propósito de mortos mais antigos e também da iniciação dos rapazes. Ambos os rituais fortalecem a articulação entre os diversos povos, marcando de modo simbólico a oposição entre a ferocidade guerreira (convidados simulam ataques à aldeia dos anfitriões) e a reciprocidade regrada (troca de objetos e serviços).

| |

| − |

| |

| | | | |

| | <!-- | | <!-- |

Introdução

Quando comparados à nossa sociedade, os povos indígenas apresentam características comuns. No entanto, quando vistos de perto, nota-se além das semelhanças, muitas diferenças.

Variam as culturas, as línguas, as formas de organização social e política, os rituais, as cosmologias, os mitos, as formas de expressão artística, as habitações, as maneiras de se relacionar com o ambiente em que vivem etc.

Esta parte dedicada aos modos de vida dos povos indígenas procura mostrar tanto a diversidade entre os grupos mencionados quanto os aspectos comuns que compartilham entre si.

Habitações

Panorama da diversidade

|

|

Os Panará, como a grande maioria dos povos da família lingüística Jê, vivem em aldeias circulares na divisa dos estados de Mato Grosso e Pará. As residências encontram-se situadas na periferia do círculo. No centro, espaço para atividades políticas e rituais, localiza-se a Casa dos Homens. |

|

|

As aldeias dos Krahô (TO), povo da família lingüística Jê, seguem o ideal timbira de disposição das casas ao longo de uma larga via circular, cada qual ligada por um caminho radial ao pátio central. |

|

|

Os Gavião Parkatêjê (PA) são falantes do Timbira oriental (família Jê). Esta é uma de suas aldeias, a Kaikotore. Composta por 33 casas de alvenaria dispostas em círculo, possui cerca de 200 metros de diâmetro. Há um largo caminho ao redor, em frente às casas, e vários caminhos radiais que conduzem ao pátio central, onde se desenvolvem todas as atividades cerimoniais. |

|

|

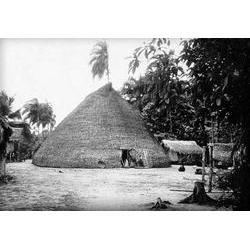

Entre os Marubo, grupo da família lingüística Pano que habita o Vale do Javari (AM), a única construção habitada é a casa alongada, coberta de palha e de jarina da cumeeira ao chão, que se localiza no centro da aldeia. As construções que ficam ao redor, erguidas por pilotis, servem mais como depósitos e são de propriedade individual. |

|

|

Os Enawenê-Nawê (MT), grupo da família lingüística Aruaque, vivem em aldeias formadas por grandes casas retangulares e uma casa circular, localizada mais ou menos no centro, onde ficam guardadas as suas flautas. No pátio central, são realizados diversos rituais e jogos. |

|

|

Os Yanomami orientais e ocidentais costumam viver em uma casa agregando várias famílias, a maloca Toototobi (AM). Lá reúnem-se todos os membros da aldeia, sendo considerada como entidade política e econômica autônoma. |

|

|

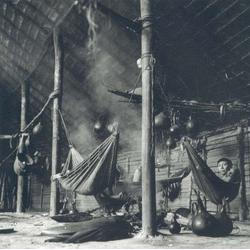

Aqui, uma habitação coletiva Yanomami vista de seu interior. |

|

|

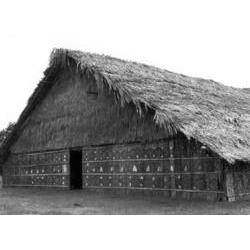

A maloca-museu São João, no rio Tiquié (AM), é um exemplo de como os chamados "índios da floresta", falantes de línguas das famílias Aruak e Tukano, da região da bacia do alto rio Negro, costumavam viver. Não é uma simples moradia comunitária, mas, também, um espaço fundamental para a realização de cerimônias, a trajetória primordial dos antepassados míticos. |

|

|

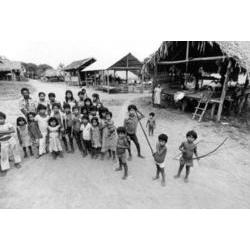

Os Palikur (AP) também são falantes de uma língua da família Aruak. Suas aldeias são construídas voltadas para o rio. A maior delas, Kumenê, tem suas casas dispostas em duas ruas paralelas. |